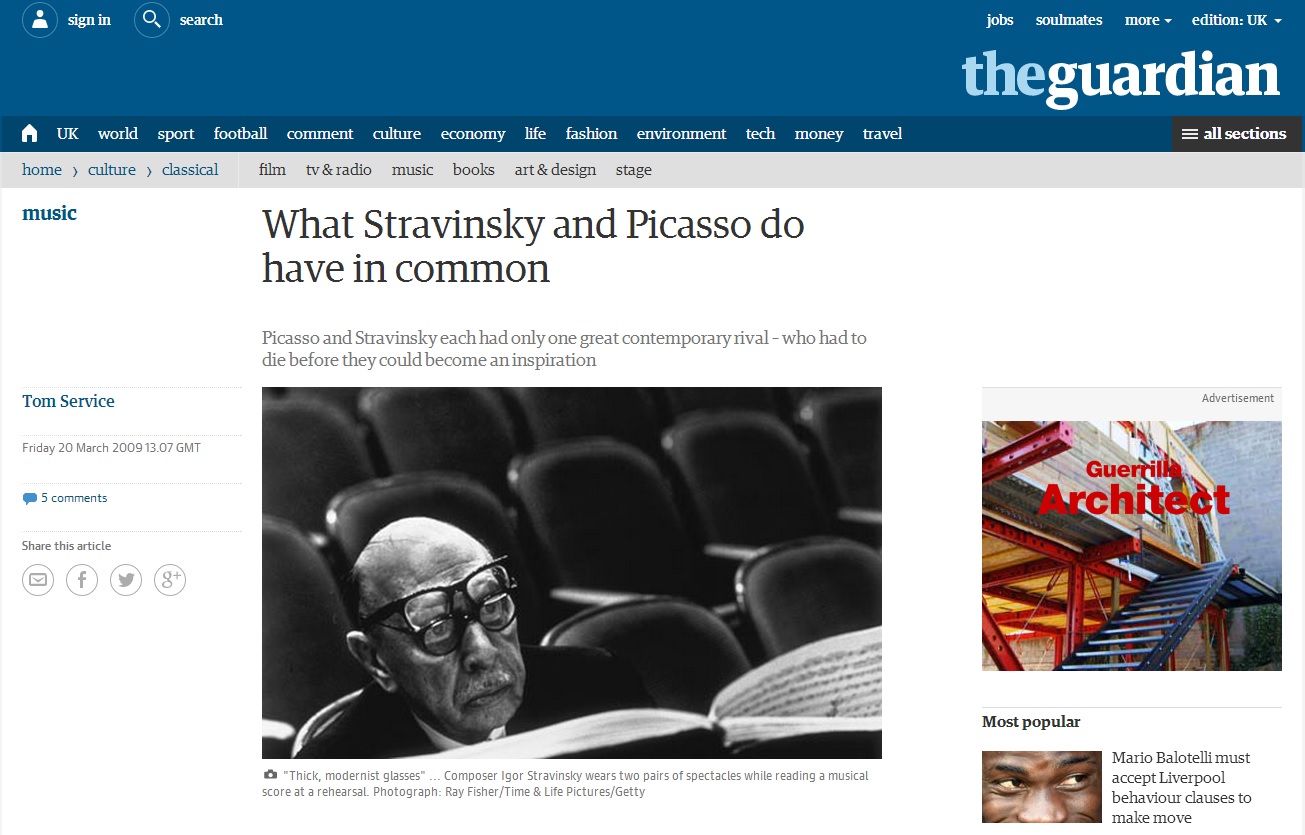

「ストラヴィンスキー」と「ピカソ」、僕はその名を同時に見ることは今まであまりなかったのだが、英ガーディアン紙に音楽の記事を書くTom Seiviceのブログで目に付くものがあった。もう5年も前の記事ではあるが、この両者といえば、どちらも各々の芸術領域では知らぬ者はいない有名人だ。どんな理由でこの二人が並んでいるのだろうか。ガーディアン紙の記事と僕の調べたものを元に、この二人の共通点のようなものを少し書いてみたいと思う。ガーディアン紙の記事はこちら→“What Stravinsky and Picasso do have in common”または下の画像から。

そもそもTom Serviceがこの記事を書くに至ったきっかけとなったのは、ロンドンのナショナル・ギャラリーで開催されたある展覧会である。2009年の2月から6月にかけて開催された“Challenging the Past”と題されたピカソの特別展だ。ナショナル・ギャラリーの過去の展覧会ページも参照。パブロ・ピカソ(1881-1973)、おそらく20世紀に最も影響力のあったこの画家は、その生涯をかけて、ヨーロッパの絵画の殿堂に挑み続けてきた人物だ。この展覧会では、過去の絵画に対してピカソがどのような芸術的関心を寄せていたかや、実際どのような方法でそれを表現したかを探求する内容だったそうだ。ピカソはどんな画家たちから影響を受け、インスピレーションを得ていたのか。それは例えばエル・グレコ、ベラスケス、ドラクロワ、マネ、プッサン、ゴッホらであり、どの画家もナショナル・ギャラリーの主要な展示作品の作者だ。ピカソはこれらのヨーロッパの偉大な画家たちの作品を熱心に勉強し、名画に恋い焦がれて自身も絵画を制作した。そんな作品が展示されている展覧会を観て、Tom Serviceはひらめいたそうだ。

イーゴル・ストラヴィンスキー、よく見ると生没年も非常に近いものがあるが、それはともあれ、彼の音楽的な語法というのも、まさに過去の偉大なヨーロッパの音楽家と共に培われたものであった。バッハ、ヴェルディ、チャイコフスキー、モンテヴェルディ、ペルゴレージ、モーツァルト、そしてロシアの民族音楽などが、ストラヴィンスキー自身の「モダニスト」という分厚いメガネを通して、実に面白い屈折を見せる。こういう見方はストラヴィンスキーの音楽を定義づける1つの方法であることは確かだ。

ストラヴィンスキーもピカソも、その作風の荒々しさのせいで(本当はとっても繊細なんだろう)、過去を冒涜しているとか、偉大な芸術家たちへのアプローチの仕方が暴力的過ぎると思われる節がある。しかし、彼らのそういった行為は決して過去を冒涜しているのではなくて、自分自身が音楽あるいは絵画における、芸術家の系譜の“正典”に載りたいという願望があってのことである。自分のことを正当に評価できる器を持つ人間は、現代にはおらず、過去の大家たちしかいないのだという、良く言えば自尊心、悪く言えば傲慢さもあったにせよ、彼らは両者とも、自分たちの芸術的な素晴らしさや自分たちが現代芸術のある極致に位置しているということをしっかり自認していたのだ。

そして面白いのは、ストラヴィンスキーにとってもピカソにとっても、同時代に生きていた芸術家で、それこそお互いに“challenging”なライバルがいた。ストラヴィンスキーにはシェーンベルク、ピカソにはマティス。そうしたお互い恐怖さえ抱いていたかもしれないライバルの存在は、自尊心の高い両者にとっては厄介な存在だったに違いない。例のピカソ展“Challenging the Past”では、ナショナル・ギャラリーの一番大きな部屋で、ドラクロワの『アルジェの女たち』(Figure 1)からインスピレーションを得たピカソの連作が飾られていた。その中の一つに、大きな青い裸の人物が横になっている絵がある(Figure 2)。言及するまでもなく、これはマティスの1907年の作品『ブルーヌード』をはじめ、マティスが死ぬまで描き続けた他のブルーヌード作品を意識している(Figure 3)。マティスがこの世を去ったのは1954年だが、これはちょうどピカソがドラクロワのシリーズを描きはじめるほんの少し前。ピカソはその時にこんなことを語っている。「マティスが死んだとき、彼は私に遺産としてオダリスクを残してくれたんだ」 マティスが過去の画家たちのいる世界に旅立ってようやく、ピカソは彼のことを絵画の中で自由に使えると感じたのだろう。もちろんマティスを讃えるためでもあり、マティスのことを自身を測るものさしとして使うためでもある。マティスもまた、ゴヤやゴッホに対して同じようなことをしているのだ。

ストラヴィンスキーにも、シェーンベルクには“過去の大家”になってもらう必要があった。この二人は元々互いの芸術性の高さを認め合う仲だったのだが、ストラヴィンスキーが新古典主義を掲げ、シェーンベルクが十二音技法を考案すると、二人の仲はどんどん険悪になっていく。アメリカ亡命後、近所に住んでいるにもかかわらず、30年も顔を合わさなかったという逸話も残っているほどだ。しかし、ストラヴィンスキーの後期作品を見てみると、『ディラン・トーマスの思い出に』(1954年)やバレエ音楽『アゴン』(1957年)など、十二音技法を取り入れたものがある。ストラヴィンスキーの弟子ロバート・クラフトが新ウィーン楽派を熱心に研究していたおかげもあるだろうが、これらの十二音音楽作品が作曲されたのは、シェーンベルクが亡くなった1951年以降のことだ。言い方が悪いかもしれないが、もしシェーンベルクがもっともっと長生きしていたら、ストラヴィンスキーの自尊心が十二音技法を使うのを許さなかったかもしれないし、珠玉の名曲も我々は聴くことが出来なかった訳である。一瞬だけかもしれないが、シェーンベルクは、ストラヴィンスキーにとって、モーツァルトやヴェルディらと同列の、自身を測るものさしになったのだ。

ストラヴィンスキーやピカソが、20世紀芸術のトップに立つことができたのは、まず「過去」を徹底して学び、そしてそれを讃え敬愛しているからだということが挙げられる。さらに言えば、彼らはその「過去」の中で「現在性」を見出したというところが、やはり別格だったのだろう。単なる懐古でもなければ、実験でもない。僕はそこに芸術家としての彼らの素晴らしさを感じる。彼らはやはり新古典主義者かつキュビストなのだ。

|

ストラヴィンスキー:春の祭典&ペトルーシュカ ガッティ(ダニエレ),ストラヴィンスキー,フランス国立管弦楽団SMJ 2050-12-31 売り上げランキング : 17147Amazonで詳しく見る by AZlink |

Author: funapee(Twitter)

Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more