ラヴェル スペイン狂詩曲

先日、岡田奏さんと鈴木隆太郎さんのピアノ・デュオ演奏会で、ラヴェルのマ・メール・ロワを聴いた。そこで思い出した、そういえば今年はスペイン狂詩曲についてブログ書こうと思っていたんだった、と。実は2012年7月にボレロの記事を書いてから、10年以上ラヴェルの曲についてブログで取り上げていないのだ。

2010年にクープランの墓について書いたときに、「どれも素晴らしいのだが、何が引っ掛かるのかというと、どの曲も魂を揺さぶるような感じがしないのだ。他のラヴェルの作品で何度も魂を揺さぶられているにもかかわらず!」と書いており、その理由を考察しているのだけど、その辺りのことについて、段々と自分でも少しわかるようになってきて、今年たまたま読んだものの中で大変納得いくものがあったので、紹介しようと思っていた。

それは、New York Artsのライターである音楽評論家、スティーヴン・クルーガーが2013年に書いた記事で、そこで彼は次のように書いている。

ある音楽愛好家から「なぜラヴェルは偉大な作曲家と見なされているのか」と尋ねられたことがあります。彼はそうは思わず、ラヴェル作品にはあれやこれが欠けていると指摘しました。しかし、私はその答えが意外にシンプルだと気づきました。ラヴェルは、人生の不気味な、しかし安全なミステリーを誰よりも上手く描き出しているのです。印象派の間でさえ……こう言えばどうでしょう、ドビュッシーの音楽は、風にそよぐ葉っぱのように、感情を比喩的に表現します。ラヴェルはその葉っぱの記憶を与えてくれますが、彼の音楽には、人間の悲しみや、真の心の闇が入り込む余地がほとんどありません。

これはクルーガーが、2013年のデュトワ指揮サンフランシスコ響の演奏で、ラヴェルのスペイン狂詩曲を聴いた際のレビューで書かれていた内容である(元記事はこちら)。僕は妙に納得してしまった。確かに、多くのラヴェル作品はシリアスなものを描いていてもなぜか安全(safer)なのだ。これを僕は「魂を揺さぶらない」なんて書き方をしたけど、この「安全」という表現は非常にしっくりくる。クルーガーは他に、刺激的で官能的なクライマックスも花火のように無害で距離がある、とか、悲劇や死を扱う際も決して直接的でない、などと語る。「ラ・ヴァルス」は不安だがドラッグのトリップ(か悪酔い)くらいのもの、「亡き王女のためのパヴァーヌ」はクールな抽象画、「ダフニスとクロエ」で誰も泣かない、ラヴェルを聴いて経験する感情というのは時代を超越した優美さ、アラバスター、墓標たる作曲家、耳に残る化石……と並べ立てる。ともかく、「不気味な、しかし安全な」という点においては、他の追随を許さない作曲家である。

「感情の欠如」は、決して音楽を聴いた際の「感動の欠如」ではない、ということは指摘しておこう。スペイン狂詩曲には随分と心揺さぶられてきたのも、僕の経験上の事実である。この第4曲「祭り」には何度となく興奮させられてきた。というか、これを聴いて興奮しない人も少ないだろう。だが確かに、ここにどんな人間の感情を見出したら良いかは、いまいち僕もわからない。ただ祭りが盛り上がっている様子が非常に巧みに美しく描かれていることはわかる。不思議な音楽だ、この点だけでも、ラヴェルは偉大な作曲家と言える。

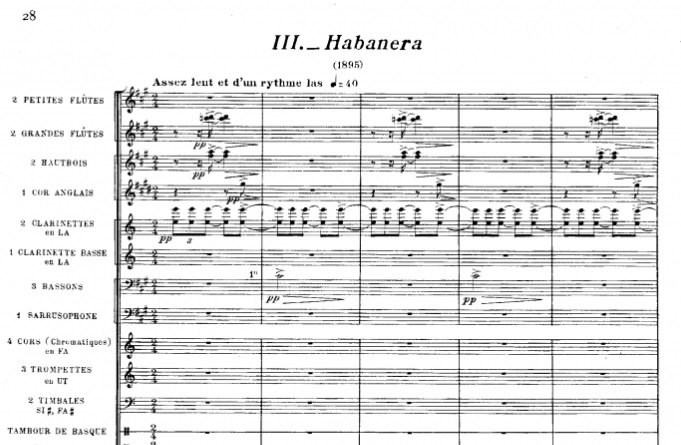

楽曲解説を少し。全4曲からなる管弦楽曲で、演奏時間は15分ほど。1907~1908年にかけて作曲。ちょうどヴォーン=ウィリアムズがラヴェルの元に学びに来ていた頃だ。第1曲「夜への前奏曲」と第2曲「マラゲーニャ」と第4曲「祭り」を2台ピアノのために作曲し、1895年に作っていた2台ピアノのための「ハバネラ」を加え、4曲をオーケストレーション。ラヴェルは母がスペインのバスク地方出身。ルーツとして並々ならぬ思いがあったようで、1904年に初演されたドビュッシーの「版画」の第2曲、「グラナダの夕べ」を聴いたラヴェルは、自作の「ハバネラ」に似ているという話を内々にしていたらしく、わざわざDurand社のスペイン狂詩曲の出版譜では、ハバネラのタイトルの下に「1895」と入れてオリジナルを主張している。

スペイン狂詩曲は、僕は多分、原曲ではなく吹奏楽編曲で聴いたのが最初だった気がする。それもどこかのコンクールの演奏。オケ版を聴いてからは滅多に聴かなくなったけれども。第1曲「夜への前奏曲」は繰り返される半音階のフレーズで、スペインの夜へと聴き手を誘う。ここからは妖艶なる舞曲に移り、色彩豊かなオーケストレーションも楽しい。第2曲「マラゲーニャ」はマラガの踊り。ミュート・トランペットが飛び出るように奏でる主題は、いかにもスペインらしい。打楽器も加わって勢いを増す。カスタネットがいい雰囲気を作ると、コールアングレも美しいソロを奏でる。第3曲「ハバネラ」、上述のような理由で加わったとはいえ、この曲の夢見心地な楽想は狂詩曲に相応しい、というか、ゆったりとしていて終曲とのコントラストに大いに役立っている。第4曲「祭り」、クライマックスでは後のダフクロやラ・ヴァルスの興奮をも彷彿とさせるが、やはり中間部が描き出す夜の景色は圧巻だ。猫好きな人は、草木の揺れる庭でまどろみながら月に向かって欠伸する猫を想像して、うっとりすることだろう。「夜への前奏曲」を書いて何度も登場させた甲斐があるというものだ。これを、ちょっとスリリングなミステリー、それも感情をぶん殴るような表現ではなく、上品に、安全に描いたものだと捉えることは、僕には自然なことに思われる。何もこれを聴いて悲しみに打ちひしがれたり、歓喜の渦に巻き込まれたりすることはそうそうないだろうが、この音楽は人生における大事な「何か」をしかと描いている。

1908年3月15日にコロンヌ管弦楽団によって初演された。ファリャはこの曲のスペイン的な特徴に驚き、リムスキー=コルサコフのスペイン奇想曲とは完全に逆で、単に民謡の素材を利用するのではなく、民謡の装飾の華麗さを自由に使いつつ、作曲者の独自のスタイルを損ねていないと、大いに称賛した。

僕が12年前にクープランの墓について書いた、魂に訴えかけないのはプライベートな音楽だからという理由も、まあまあ自分なりには気に入っている。けれども、「人生における不気味な、しかし安全なミステリーを描く」という、その絶妙なところを突くのが上手かったからというのは、感情を大きく揺さぶり、ときに不気味で危険でもあるチャイコフスキーやマーラーの音楽と比べてみると、なるほど説得力がある。デュトワがラヴェルを得意とするのもわかる。感情というよりは感覚的で、怪しげではあるが常に優雅。偶然、クルーガーが書いた2013年に、僕もデュトワ指揮ロイヤル・フィルの来日公演でダフニスとクロエ第2組曲を聴いた。あれは本当に良い体験だった。

Author: funapee(Twitter)

Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more