シャモー フツルの水彩画

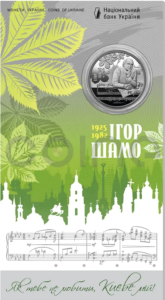

前回は春らしい音楽を取り上げた。もう一つ、春に相応しい音楽を紹介しよう。キエフ生まれの作曲家、イホール・シャモー(1925-1982)のピアノ独奏のための組曲「フツルの水彩画」だ。シャモーは今年生誕100周年。ウクライナでは記念硬貨が発行されたそうだ。台紙にも硬貨にも楽譜が書かれている。

昨年の春にも、Twitterでシャモーの曲を取り上げていた。旧ソ連イージーリスニングとして、組曲「朝の音楽」と組曲「夜の音楽」の抜粋、弦楽合奏のための変奏曲組曲を収録した、Melodiyaの1978年のLP盤。ローマン・コフマン指揮キエフ室内管&同合唱団の演奏。これが独特のムーディーな雰囲気を醸し出す音楽で非常に面白い。興味のあるかたはこちらもぜひ。イージーリスニングという表現で良いかは微妙だが、作風を想像していただきたい。

【今聴いています】ウクライナの作曲家、イホール・シャモー(1925-1982)が手掛けた旧ソ連イージーリスニング。組曲「朝の音楽」、組曲「夜の音楽」抜粋、弦楽合奏のための変奏曲組曲。Melodiyaの1978年LP盤、ローマン・コフマン指揮キエフ室内管&同合唱団。独特のムーディーさに痺れる🇺🇦#imakiiteiru pic.twitter.com/peXp9MVcAZ

— ボクノオンガク (@bokunoongaku) March 13, 2024

シャモーは幼い頃からピアノを学び、特にシューマン、ムソルグスキー、ラフマニノフを敬愛していた。ソ連軍での従軍を経て、キエフ音楽院でボリス・リャトシンスキーに師事。生涯キエフで過ごし、交響曲やピアノ作品、映画音楽などを作曲した。歌曲は300曲以上作曲したそうだ。ウクライナの準国歌とも言える「わがキエフ」を作曲したことでも知られている。上の記念硬貨の楽譜もその曲だ。

「フツルの水彩画」(Гуцульські акварелі)は6曲からなるピアノ独奏のための作品。ウクライナの山岳民族であるフツル人の文化や暮らし、自然をテーマにしており、第1曲「山の日の出」、第2曲「楽師が山を登る」、第3曲「小さな羊飼い」、第4曲「春の雨」、第5曲「ハイフカ(春の祭り)」、第6曲「羊飼いの踊り」というタイトルが付けられている。全曲通して30分弱。1972年に初演された。

あまり日本では馴染みのない「フツル」について、ウィキペディアによると「長年に亙って受けてきた分割統治という不自然な行政区分にも拘らず、フツーリシュチナでは何世紀もの間に地域に共通する独自の伝統的秩序、山岳条件、生活様式、羊飼いの法、畜産業、物質面と精神面に及ぶ文化、方言が養成された」とある。独特の文化を持った地域の人々の暮らしを、シャモーは巧みな描写力をもって音楽で表現した。前回のモルテルマンスの記事では描写がメインではないということを書いたが、今回は「水彩画」と言うくらいなので逆の話。印象派の音楽のように、美しい音楽の絵葉書たち、その卓越した描写を楽しむのが良いだろう。

第1曲「山の日の出」、一日の始まり。雷鳴や雨音や鳥のさえずりなど、自然音の模倣が沢山。ドップラー効果のような表現もあって面白い。ほぼジャズの即興のような雰囲気だ。ユニークな響きを堪能しよう。

第2曲「楽師が山を登る」も面白い。民族音楽を奏でながら山道を行く人々。管楽器、打楽器、弦楽器と、様々な楽器の音色が聴こえるようだ。アルプス交響曲やグランド・キャニオンともまた違う愉快な登山音楽。バルトークやストラヴィンスキーの曲も彷彿とさせる。記事下にリンクを貼っているセルゲイ・サロフのCDでは、ストラヴィンスキーの「春の祭典」とカップリングしている。そうしたくなるのもよくわかる。この組曲にはプリミティブな魅力がそこかしこに見られる。

第3曲「小さな羊飼い」も絶妙な雰囲気。あまり良い天気ではないだろうな。霧が出ている山間の小さな牧場で、羊飼いの少年が笛を鳴らして羊を追うのだろう。シューマンの子供の情景の「眠りに入る子供」も思い出す。

第4曲「春の雨」、ヘッドホンなどで聴いているとびっくりするほど、クラスターとグリッサンドの雨が降る。山の天気は変わりやすいのだ。急に強く降ったり止んだり。雨を眺めてお茶をしばくような都会的な春の雨ではない、本格的な自然の春の雨である。

第5曲「ハイフカ」、これはウクライナの春の伝統的な宗教儀式だそうで、ダンスのような遊びのような、かなり古い時代から続くものらしい。一応、参考画像を貼っておこう。愉快な踊りの音楽というより、実に繊細な音楽である。写真を見ると楽しく踊っているような感じだけども、もしかするともっと神秘的なものなのかもしれない。

第6曲「羊飼いの踊り」はしっかりとした踊りの音楽。これもストラヴィンスキーの「春の祭典」やバルトークの「アレグロ・バルバロ」を思い出す。クライマックスはかなり激しく、全6曲をコンサートで弾いたら良い盛り上がりで終わること間違いなし。

CD解説に書いてあったが、フツル人の言葉はルーマニア語とハンガリー語とウクライナ語が混ざったような言葉だそうだ。この音楽を聴くと、そうなっているのもなんとなく納得できてしまう。実際のフツル人たちのことは僕もよく知らないけど、この水彩画はとても彩り豊かで巧みに描かれているのはわかる。何より、この音楽は堅苦しくない。素材も表現も。自由なのが良いところだ。自由な音楽は何にも増して良いものだね。

Author: funapee(Twitter)

Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more