メンデルスゾーン ピアノ三重奏曲第1番 ニ短調

僕の大好きな室内楽の形式は、弦楽四重奏とピアノ三重奏がツートップである。弦楽四重奏は室内楽の代表であり、揺るぎない地位だと言えるだろうが、ピアノが好きな僕個人としては、ヴァイオリンとチェロとピアノというピアノ三重奏は心から美しいと思える響きを生み出す。

メンデルスゾーンのピアノ三重奏曲は習作を含めると全部で3曲あるが、この第1番はメンデルスゾーンの室内楽曲としては弦楽八重奏曲と並んで最も人気のある曲だ。

シューマンはこの曲を「ベートーヴェン以降の最も偉大なピアノ三重奏曲」と絶賛したとのこと。僕はシューマン贔屓なので、かくいうシューマンのピアノ三重奏曲もとっても素晴らしい曲だと思うのだが。

概してピアノ曲が美しい作曲家は、弦楽四重奏曲よりもピアノが加わったアンサンブルの方が美しいというのが僕の持論だ。シューマンなんかはその典型だと思うのだが、メンデルスゾーンも例外ではないだろう。

伝統的な4楽章構成で、演奏時間は30分ほど。

ついこの間のパーセルの記事でも述べたが、音楽にとってバランスや調和というものは非常に重要な要素となる。

僕は先日渋谷にフェルメール展を見に行ったのだが、そこで人々の生活や家庭を描いた多くのオランダ絵画の中にヴィオラ・ダ・ガンバという古楽器が描かれていることに目を奪われた。絵画の中の楽器は、多くの場合「調和」を表す象徴であるという。

歴史的には音楽とは調和そのものであった。ハーモニーという言葉は調和という意味である。古代音楽からルネサンス、バロック、古典派、初期ロマン派くらいまでは、調和こそ音楽の芸術性だったのだろう。後期ロマン派以降、調和を崩すことも一芸術であると宣言されるようになった。その崩壊は社会そのものであり、また人間性であるとも言える。現代音楽のあるものや、多くのロックミュージックなどもそうだろう。

メンデルスゾーンは、初期ロマン派の作曲家と言えるが、古典的な調和の観念をしっかりと保持した作曲家だ。このピアノ三重奏曲では、すみずみまで均整に気を遣うことがメンデルスゾーンらしいロマンティックなメロディを支えており、いつまででも、何度でも聴きたいと思えるような絶妙な「読後感」のようなものを与えてくれる。

調和の例を少し上げると、楽章ごとの調性(ニ短調→変ロ長調→ニ長調→ニ短調)、拍子(4分の3→4分の4→8分の6→4分の4)、3つの楽器の使用バランス、強弱やテンポ、緻密な音列が続くアンサンブルが現れると思えば、各々が大胆にメロディを奏でる部分が現れる。

次々と移り変わる要素が楽しめるが、それらは決してバラバラな印象を与えない。すべて1つの調和をなすおそるべきバランス感覚。

こうした伝統的な調和感こそ、現代の音楽にはないクラシック音楽の最高の楽しみと言えよう。

それでいて、現代人の心に響く旋律美がある。特に2楽章アンダンテ・コン・モート・トランクィロなど絶品だ。作品全体のどこを取っても隙がない。メンデルスゾーンは本当に天才作曲家なのだ。

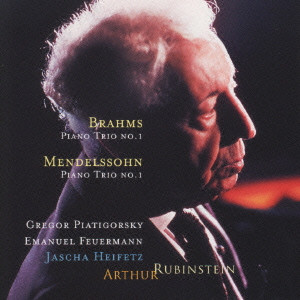

メンデルスゾーン : ピアノ三重奏曲第1番&ブラームス : ピアノ三重奏曲第1番

ルービンシュタイン(アルトゥール) (アーティスト, 演奏), メンデルスゾーン (作曲), ブラームス (作曲)

Author: funapee(Twitter)

Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more

メンデルスゾーン ピアノ三重奏曲第1番 ニ短調の演奏形態はなんですか?

yさん

ご訪問ありがとうございます。

演奏形態は、一般的には「室内楽」です。

funapee