ラヴェル ラ・ヴァルス

題名はそのまんま、ワルツということだが、単純なだけに含蓄あるように思える。

なんとも恐ろしい中毒性、いったいこの曲は何を支えに動いているのか。

ウィンナー・ワルツへの憧憬に戦争という要素が入り交じり、一見グロテスクなワルツである。

揺れるテンポ、不安感、かみ合うかかみ合わないか、ギリギリのところで鳴る音楽。

華麗なワルツが現れたり消えたり、最後には「崩壊」に向かう音楽。

しかしそこにラヴェルの持ち味である、絶妙な遊び心、美しいフランスの響きを生かすオーケストレーション。

ラヴェルの良さが全て、ある意味で「黒い」部分まで見えるような、そんな曲である。

この曲を聴いて思うことは、非常に人間くさいということだ。

印象派に分類されることの多いラヴェルだが、ドビュッシーと異なるのは、ラヴェルの方がやや古典的であるのと、ドビュッシーがより描写的であるのに対し、ラヴェルはその音楽に「人間らしさ」があるという点である。

ラヴェルの色んな曲を聴いても、やはり彼の生み出すメロディや構成から、音楽の中で人間が生きているような感じがわかる。

「ラ・ヴァルス」には、どこか俗っぽいワルツが度々現れる。

チャイコフスキーのバレエのような、でもディズニー映画のような…

そこに人間くささがあり、ワルツがワルツとして存在する意味のひとつが表されているように思う。

ワルツを踊ること、それは幸福であろうし、享楽である。

しかしこのワルツは、もっと言えば、この曲の中で踊っている人々は、自ら踊っているのか、それとも踊らなければならないような状況なのか。

揺れては立て直し、何度も崩壊しそうになっても、ワルツを踊る人々。不安げに、少し異常な感じ。

それはラヴェルの感じていた精神的な不安や恐怖、そして異常である。

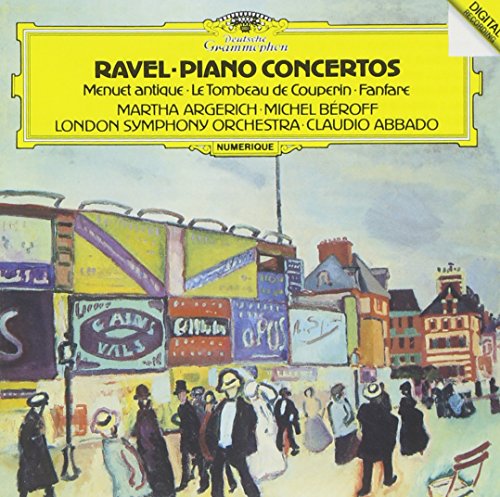

その異常は「ボレロ」「古風なメヌエット」でも感じられる。

ラヴェルの最も黒く、それゆえに人々を惹きつける部分である。

「ラ・ヴァルス」は人間的な黒さと、ワルツという舞踏の持つ華麗さを併せ持った、恐ろしく「魅力的」な作品だ。

|

ボレロ(ラヴェル管弦楽曲全集 第1集) パリ管弦楽団,ラヴェル,マルティノン(ジャン) EMIミュージック・ジャパン |

Author: funapee(Twitter)

Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more