シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

以前、芸大生が書いた「東京藝術大学の学生生活は本当に病むから気をつけた方がいい」という記事が話題になったが、病みアーティスト界のレジェンドであるシューマンさんの伝記でも読んだら少しは気持ちも晴れるかしら。逆効果かもしれないが。

ロマン派ピアノ協奏曲の最大の傑作、シューマンのピアノ協奏曲イ短調も、1楽章は苦労の末にクララと結婚したばかりの頃(1841年)に書かれたもので、2,3楽章は精神疾患で作曲もできなくなりライプツィヒからドレスデンに移住し、何とか創作意欲を取り戻してきた頃(1845年)に書かれたものだ。

シューマンの音楽を語る際に切っても切れないこの精神病的な話題は、あまりそればっかり話しても……とちょっと辟易するが、それでも僕はこのピアノ協奏曲に、どこか後ろばっかり見て歩いているような、生きるために悲観的にならざるを得ないような、「病み」ながらも生きることの美しさを感じる。

それはベートーヴェンが困難に打ち克とうと前を見て邁進するのとちょうど正反対で、シューベルトが「死」を意識しつつ「生」を描くのと少し似ている。

まずあの劇的かつ印象的な冒頭のピアノ、何かに落ちていくような下降を、どうして前向きに捉えられようか。オーボエが主題を奏で、ピアノがため息をつくように続く。冒頭の劇的な下降との、このコントラスト。情緒不安定だ。しかし、そういうところが音楽の魅力でもある。

このCHAAという音型は「キアラ」というシューマンの評論の登場人物の名前由来だが、もちろんこれもクララから来ている。また、ベートーヴェンの歌劇「フィデリオ」のフロレスタンのアリアにも似ている。やはりシューマンの音楽は、幻想曲のときも書いたが、ベートーヴェンへの尊敬とクララへの愛、そして「ペリシテ人」との戦いである。フィリスティニズム、俗物や富に対する芸術の戦いを、シューマンはここでも挑んでいる。

具体的には、「ヴィルトゥオーゾのための協奏曲は書きたくない」と、純粋な愛や敬意をもって、即物的な音楽(とシューマンが思っていたかは知らないが)であろう、技巧的にひけらかす協奏曲とは対極に位置するような協奏曲を書こうとした。しかし実際そこまで地味か?とは思うし、結局そういうアプローチはブラームスが極めることとなった。シューマンの方は、良いか悪いかはともかく、技巧性もほどよく湛えつつ、ロマンティックを代表するような作品となった。

1楽章を作曲する数年前にシューマンはピアノ協奏曲というジャンルについて、新しい天才が現れる希望を評論で書いていた。いかにしてピアノとオーケストラが組み合わさり、またソリストは鍵盤にとらわれず楽器の限界を超え、芸術性を拡大し、オーケストラや観客、風景にまで織り込まれていく……そんな理想が反映されているのはよくわかる(これに関連するベートーヴェンの記事はこちら)。

クララもこの曲の独自性を認めたし、ドレスデンでの演奏の後、地元紙はこの曲のオーケストラの扱いを評価し、ピアノを背景にすることさえ進歩的だと書いた。

進歩的だと言われる点ですら「ピアノが引っ込んでる」という点なのかと、そういう意味でも後ろ向きなのには驚くが、確かにこの曲は革命的な作品ではない。CHAAの主題から他のあらゆる主題が導かれているという点だけで言えば、ライトモチーフや循環形式が登場する前の、当時のピアノ協奏曲としてはかなり珍しい手法だったに違いないが。

しかし、まさにその点が後世の作曲家に影響を与えたかと言えば、そうではないだろう。むしろ影響を与えたのはグリーグの協奏曲に、そしてグリーグの協奏曲からラフマニノフの協奏曲へ……この系譜だけで、ロマン派協奏曲のなんたるかはシューマンにあり、と言い切るのも過言ではないだろう。

例えば、2楽章から3楽章は切れ目なく入るのだが、これはもちろん、ベートーヴェンの「皇帝」を意識している。しかし「皇帝」がベートーヴェン流の未来志向な勝利の凱歌であるなら、シューマンの協奏曲はもっと内向きで個の世界、何しろ3楽章の主題でさえ1楽章の主題の変形なのだ。前を向き続ける音楽とは対照的に、内なる声に囚われ続ける音楽のように思う。

ミシェル・シュネデールはピアノ協奏曲イ短調を「青みを帯びた川のうねり」と表現した。シューマンの内なるラインの流れは、今まさによどみ、うねっている。溺れてしまうのか、いいや、溺れまいともがいているのだ、もがきながら、病みながらも生きるのだ、その証こそ、これだ。

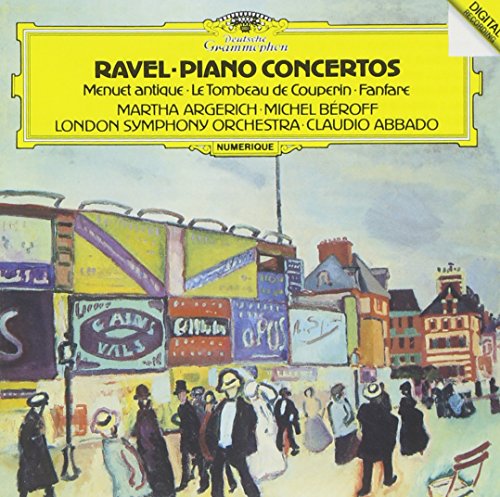

ユニバーサル ミュージック (2015-03-18)

売り上げランキング: 3,434

Author: funapee(Twitter)

Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more