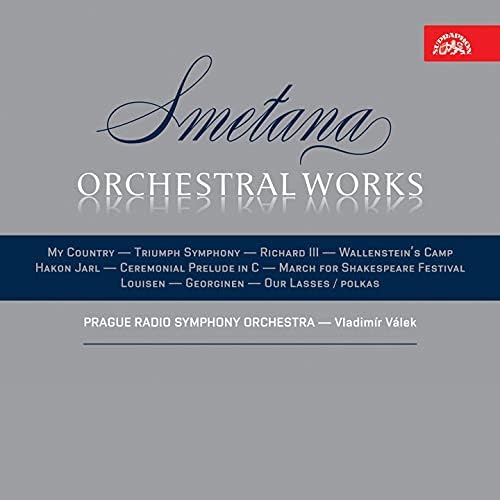

スメタナ 勝利の交響曲

受験シーズンである。今年は大変そうだなあと他人事のように思いつつも、せっかく共通テストの日にTwitterでつぶやくなら何かおめでたそうな曲にしようと思い、スメタナの「勝利の交響曲」を聴いた。祝典交響曲とも言う。どちらにせよ験を担げそうだ。がんばれ受験生。

さて、スメタナ唯一の交響曲である「勝利の交響曲」が作曲されたのは1854年、スメタナは30歳の新進気鋭の作曲家、という頃である。序曲が有名な歌劇「売られた花嫁」は1863-66年、モルダウでおなじみ連作交響詩「わが祖国」は1874-79年の作曲、このブログで唯一取り上げたことのあるスメタナの曲である弦楽四重奏曲第1番「わが生涯より」は1876年の作曲。

いわゆるスメタナの有名な国民楽派らしい音楽というのはキャリアの後半に多い。「勝利の交響曲」は、スメタナ唯一の交響曲などというキャッチでワクワクしながら聴いてみると、まったくボメミア風の風薫らない曲調で、「スメタナ=国民楽派=わが祖国」という先入観は打ち砕かれるだろう。海外のCDのレビューなんかを見ると、モルダウみたいなのを想像していたのにガッカリ、という人は現代でもちょくちょくいるようだ。

1854年、作曲当時ボヘミアを支配していたのはオーストリア=ハンガリー帝国のフランツ・ヨーゼフ1世であり、4月の皇帝の成婚に寄せて、皇帝へ捧げるために作曲。しかし皇帝は「被支配側であるボヘミア人の作品は婚礼に不適切」と受け取りを拒否されてしまう。

しかも、1,2,4楽章には皇帝讃歌を引用していたため、そのせいでボヘミアの聴衆にもウケが悪かったという、不遇な作品である。音楽自体は、特に愛国主義の強いものとも感じられず、勇壮で祝祭的な雰囲気の良い曲である。

皇帝に拒否されたため自費で演奏することになったスメタナ。プラハの初演は上述の理由に加え、自身や弟子のピアノ演奏やドイツ古典派の室内楽や歌曲も盛り込んだ長大なコンサートのラストで行ったという事情も含め、まったく成功はしなかった。スメタナの妻は日記にコンサートが長すぎた不満と、スメタナ自身も最後はスタミナ切れになっていた(意訳)と書き残している。

後にプラハを離れイェーテボリに移住したスメタナは、1860年に当地で演奏し好評を博し、1863年からは皇帝讃歌の引用のない3楽章のみを取り上げることもあった。その名残で、現代でもたまに3楽章のみを演奏・録音することもある。1881年に改訂し翌年プラハでも演奏。その際に「勝利の交響曲」(Triumfální symfonie)から「祝典交響曲」(Slavnostní symfonie)に改名した。

1楽章Allegro vivace、まるでメンデルスゾーンのような爽やかなオープニングだ。非常に格式張ってるというか、何も知らずに聴いたら古典派か初期ロマン派の交響曲と思うような管弦楽法。金管やティンパニがもろにそうだ。

2楽章Largo maestoso、サン=サーンスのような穏やかさ。ラルゴだが、マエストーソの表情は常に湛えている。美しい旋律も、恍惚とさせずに堂々と前へ進む。弦楽器の伴奏はまるで行軍のような推進力を生んでいる。

3楽章Scherzo: Allegro vivo – Trio: Allegro moderato、まるでメンデルスゾーンのような(2回めだな)、交響曲第4番「イタリア」でも始まるのかと思うわ。弦楽器の刻みも小気味よく、シューマンを彷彿とさせる。古典派風の矩を踰えることはないが、やはり「スケルツォだからある程度好きにやっても良いよね」感がある。リズムにも自由さがあり、その自由な雰囲気が、スメタナ自身をしてこの楽章のみ取り上げるさせるに至ったのだろう。実際はもう少し、当時のボメミアでの政治的な空気感などもあったようだが。

4楽章Finale: Allegro non troppo ma energico、その名の通り力強い終楽章だ。時折顔を出す、哀愁漂うメロディや、自然を感じる管楽器のアンサンブルを聴くと、どこかあの「わが祖国のスメタナ」を思わせなくもない。しかしクライマックスはファンファーレに導かれて、露骨な皇帝讃歌の引用。

作曲にあたり、若きスメタナは、ベートーヴェンやベルリオーズ、メンデルスゾーン、ウェーバーを研究した。以前ブログで取り上げたベルリオーズの「葬送と勝利の大交響曲」も参照されたことだろう。そうした過去の巨匠たちの面影を探すのも楽しいかもしれない。スメタナがそのあたりをどう活かしたに注目するのも忘れずに……。

Author: funapee(Twitter)

Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more