プーランク フルート・ソナタ

「美しいハーモニーの青い背景に描かれた虹色のメロディー。これを書きながら、私はこのソナタのカンティレーナを考えている。非常に独特な空気感を持った、エーテルのような魔法的音楽」

これはプーランクのフルート・ソナタ初演時、フランスのフィガロ紙に載った評である。この評を初めて読んだときは結構驚いた。後半はわかるが、特に前半。大好きな曲だけど、そんな風に思ったことは一度もない。

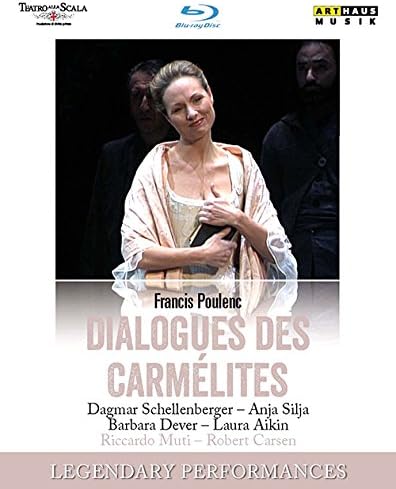

フランシス・プーランク(1899-1963)のフルート・ソナタは1956-57年に作曲された晩年の作品。ドビュッシーも晩年に室内楽のためのソナタを残しており、それを意識したと言われている。1956年という年は、プーランクがミラノ・スカラ座の委嘱で歌劇「カルメル派修道女の対話」を書いた年だ。

元々は1956年4月、アメリカのピアニストで慈善活動家でもあったエリザベス・クーリッジ(1864-1953)が設立したクーリッジ財団から、同年の秋に行う室内楽音楽祭のための作品を頼まれたのがきっかけだった。このクーリッジ夫人という人物はコープランドの「アパラチアの春」をはじめ、多くの曲を作曲家に依頼してきた大パトロンである。特に室内楽のコンサートや室内楽曲の作曲コンクールを開催したり、室内楽用ホール(アメリカ議会図書館内のクーリッジ・オーディトリアム)を建設したりと、この分野への貢献は非常に大きい。

しかしプーランクは、そもそもクーリッジ夫人と交流があった訳でもなく、夫人の死後に財団から依頼されたときはちょうどオペラ作曲に忙殺されていたこともあり、結局1956年秋の音楽祭には間に合わなかった。それでも「クーリッジ夫人への思い出に」と付して、自筆譜をアメリカ議会図書館に寄贈する約束で財団側の承諾を得て依頼を受けたプーランクだが、実質この曲の送り先はフランスのフルート奏者、ジャン=ピエール・ランパルだと言っていい。

1956年12月にソナタの作曲に取り掛かってから、プーランクはランパルと何度も相談しアドバイスを受けた。ランパルは自伝で、プーランクから電話がありこのソナタのことを知ったと回想している。プーランクは「ジャン=ピエール、君はずっと僕にフルートとピアノのためのソナタを書かせたがっていたね。書くよ、そして何より最高なのは、アメリカ人がお金出してくれるってことだ。クーリッジ財団から、エリザベス・クーリッジを偲ぶ室内楽曲を依頼されたんだ。僕は彼女のことを全く知らないから、この曲は君のだよ」と話したそうだ。

ということで、クーリッジ夫人への思い出にというのは体裁であって、ランパルのために書かれたこのソナタは1957年3月に完成し、同年6月にストラスブール音楽祭でランパルのフルートとプーランクのピアノで初演。大好評で2楽章がアンコールされたそうだ。なおランパルは翌1958年2月にクーリッジ・オーディトリアムにてアメリカ初演を行っている。ピアノはプーランクではなく、ランパルの伴奏を多く努めたロベール・ヴェイロン=ラクロワ。こちらの演奏も大成功。

全体を通しても12分か13分ほどの長さ。短い曲だが、「20世紀最高のフルート・ソナタ」とか「世界で最も演奏されているフルートとピアノのための曲」などと言われるのも納得の傑作である。

1楽章Allegro malinconico、主題の始まりの32分音符4つがチラチラと煌めくが、全体としては平明なメロディ、なのにリズムは妙に主張が強くて、聴いていて胸がざわつくような変な気持ちになる。そこがたまらないのだ。長調と短調もすぐに入れ替わる。情緒不安定というよりは、なんか達観しているというか、苦しいのに笑っているというか、そういう印象を僕は持っている。そもそもAllegro malinconicoという指示が意味不明だ。Allegroは速度も指すが「陽気に」とか「楽しそうに」という意味もある。Malinconicoは「憂鬱な」とか「沈んだ」とかそういう意味だ。相反するものの混在を作曲者は指示している。

第2楽章Cantilena、豊かな旋律を伸び伸びと歌うフルート。記事冒頭の評を思い出してほしい。虹って、どうしても雨上がりの喜ばしい雰囲気を想起するんだけど、もしかしたらおフランスの虹はそういうものではないのかもしれない……虹の赤はばらばらにちらばる花びらの雫の色かもしれないし、青は籠の中の鳥のような虚ろな目の色かもしれない……まあ冗談はともかく、あまり深く追求してもしょうがない、ただの新聞の評ではあるが、僕は自分では絶対に出ない表現にちょっと感動すら覚えたのだ。確かに美しい旋律で、気品があって、でも悲しくて、どこかやりきれないような諦念も感じられる音楽。もっと内面的な、心情的なものを関連させていたが、僕はこの評を知って以降、2楽章を聴くと青空にかかる虹を思い描いてしまうようになった。いつか何かに目覚めるかもしれない。

第3楽章Presto giocoso、むしろ雨が上がって虹が出ているのはこっちなんじゃないかと思うような、明るく快速な音楽。ピアノの和音のリズムがいい。気持ちが高揚する。曲全体からプーランクらしいウィットも感じられる、良い曲だ。この楽章でも絶対に、何か陰鬱な影のようなものが付きまとっている。顔で笑って心で泣いて、ではないが、ちょっと無理してでも楽しんでいるような、そんな相反する感情を持ちながら、しぶとく生きているような。矛盾を抱えながらも存在し続けるという、生命力を感じる音楽なのだ、僕にとって。だから好きだ。

プーランクの曲にはもっと激しさを感じる曲もあるが、フルート・ソナタはそうではない。シャンソンのような親しみやすい曲調を持ちながら、ダンサブルな性格もあるし、それでいてヴィルトゥオージティもちゃんとある。それに、同じホ短調のバッハのフルート・ソナタを聴くと、この曲の気品の由来が何となくわかるかもしれない。

このソナタと同時期に書いていた歌劇「カルメル派修道女の対話」のコンスタンス(ソプラノ)を思わせると、プーランク自身が書いているので、気になる方はそちらも聴いてみてほしい。また、1楽章の主題は、後の作品(1962年)であるオーボエ・ソナタとクラリネット・ソナタにも現れるので、一応繋がりがあると思って良いのだろう。

長大な曲で多くのことを語り尽くす音楽はよくあるが、この曲は短い。しかし非常に深いというか、濃い中身のある曲だと思う。それだけで十分名曲の条件を満たすのに、それがまるでなんでもないような、さも軽くてエアリーで、触れようとしてもすり抜けるかのような雰囲気を持っている。そこが、この曲の大好きなところだし、難しいところでもあり、愛される所以だろう。

Author: funapee(Twitter)

Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more