ブラインド・トム・ウィギンズ 「マナサスの戦い」ほかピアノ作品集

盲目のピアニスト、というと誰を思い浮かべるだろう。これから紹介するのは、19世紀後半のアメリカで活躍した盲目のピアニスト・作曲家、通称「ブラインド・トム」ことトーマス・ウィギンズ(1849-1908)である。あるいはトーマス・ベスーン(ベチューン)などと書かれることもある。

奴隷制度廃止運動が活発な1849年のアメリカ、ジョージア州のプランテーションの奴隷の子として生まれたトーマス・ウィギンズは生まれつき盲目だった。農場で盲目の奴隷など不要であり、「最悪の結末」を迎えることを恐れた母親は、当地のジェイムズ・ニール・ベチューン将軍に頼み、何とか自分たちを売った。ベチューン将軍は弁護士業と新聞社を営む、熱心な奴隷制支持者であり、いの一番に合衆国からの脱退の声を上げた人物でもある。そんなベチューン将軍は憐れみの気持ちで彼らを引き受けたのだろう。

トムは幼い頃から「音」への独特な感性を持ち合わせていた。雨や風、鶏の声、食器や道具が鳴る音など、そうしたものを正確に模倣したという。自分の言葉で上手く話すことはできなかったが、政治家の演説などを聴くと、意味は理解しなくとも声も抑揚も一言一句真似して、何分もの演説を再現することができた。またベチューン将軍の家で娘たちがピアノを弾くと、トムは幸せそうにそれを聴いていたそうだ。彼がピアノを弾くことを許されると、突如、娘たちが弾いていた練習曲を弾き始めたという。彼が5歳のきに、ブリキの屋根に豪雨が降った後それを模倣してピアノで弾いた曲は、後の彼のレパートリーになる。

程なくして、トム少年はベチューン将軍やその他プロモーターと共に、演奏旅行に出る。彼の演奏は自作の即興をメインとし、両手で別々の流行歌を同時に弾きながらさらに別の歌を歌ったり、鍵盤に背を向けてベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番を弾いたり、コンサートというよりはサーカス的な、もっと言えば「目の見えない黒人が神がかり的なピアノを弾く」ことを売りにしたフリークショー(見世物小屋)の要素が強かった。

興業は大成功で、年間10万ドル、今の価値で言うと100万ドルほど稼ぐ、当時としては最も稼いだピアニストということになる。もっとも、彼自身の手元に入るのは僅かだったのは言うまでもない。聴衆や新聞の評は好意的で、トムは大統領の前で演奏する機会も得た。またマーク・トウェインは長く彼のことを追いかけて記録していたし、16歳でヨーロッパツアーを行った際は多くの著名な音楽家が賞賛した。モシェレスは彼を「唯一の説明不可能な怪物」と評したそうだ。

そんなブラインド・トムの数奇な運命というか生涯についてもっと知りたい人は、英語版Wikipediaか、クーリエ・ジャポンがニューヨーク・タイムズの記事を紹介したもの(2021年の記事です)があるので、そちらをご参照ください。

僕はこれらの紹介を読む前に、適当に音源をディグっているときにヒットして聴いた。そのときは「トーマス・ベチューン」という表記で、彼が盲目の黒人ピアニストだとも知らずに聴いて「なんて素敵なロマン派音楽なんだろう!」と感激した。聴いた後に調べて、なんか凄い人だなと知ったのである。それから、いつかブログに書こう書こうと思っていながら、長らく放置してしまった。クーリエ・ジャポンの記事も、このブログを書くために検索したら見つけたもの。会員登録しないと読めないが、日本語で読める数少ないブラインド・トムの詳しい記述なので、ぜひご覧ください。

それを読んで、僕は尚の事、強く思ったのだ。「彼のことをもっと知ってほしい」と言うより、「彼の音楽をもっと聴いてほしい」と。いやまあ、どっちも似たようなことでもあるんだけど、要はクーリエ・ジャポンの読者層にではなく、クラシック音楽を聴くのが好きな人たちに向けてアピールしたいなと、そんなことを思った。「黒人で奴隷の子で障害者で、現代では忘れ去られた天才音楽家」というプロフィールに興味を抱く人は世の中たくさんいるとは思う。そこにビビッと来て記事を読む人たちだけでなく、「19世紀半ばのアメリカで、ショパンやヨハン・シュトラウス顔負けのロマンティックさを湛え、同時にヘンリー・カウエルを何十年も先取りするような音楽家」だと言われてビビッと来るタイプの人たちにも、僕は熱く伝えたいのだ。

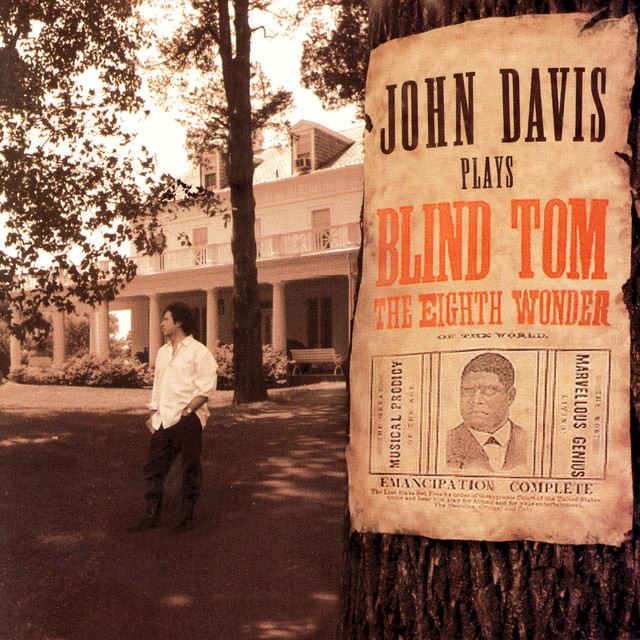

ジョン・デイヴィス(1957-)というアメリカのピアニストが1999年に録音した、ほぼ世界初となるブラインド・トムの商業録音に収録されている14曲を聴いてみてほしい。おそらくクラシック音楽ファンなら、どこかで一度は聴いたことあるような旋律に出会ったり、あるいはその直接的な描写力に感心したりして、思わず頬が緩むことだろう。

先に少し触れたが、自然の風景を描いた曲も多く、雑多な音の模倣が取り入れられてはいるものの、そこに彼が聴いてきた(彼は一度聴いた曲は忘れず、完全に再現できた)ヨーロッパのクラシックからアメリカの流行歌まで様々な音楽の要素と混ざり合い、いかんとも表現しがたい音楽になっている。おそらく、当時の聴衆にはそんな風に分析して聴く人はほとんどいなかっただろう。だからこそ人間以外の「怪物」的な扱いだった訳だが、現代の聴衆はもっと別の聴き方ができる。

先に挙げた5歳で作ったThe Rainstormや、当時のミシンをイメージしたSewing Songなど、直接の模倣が活かされている曲も面白いし、そうした「直喩」ではない描写的作品であるWater in the Moonlightも、どこまでも美しくロマンティックで、素敵な曲だ。

アルバムにはポルカが1曲、ギャロップが3曲入っている。ヨハン・シュトラウス顔負けなんて言ってしまったが、やはりそういう雰囲気に、アメリカの田舎っぽさのような素朴な雰囲気が加わっているのも面白い。他にも、ショパンの曲の断片が登場する曲がいくつかあり、華麗なる円舞曲(ワルツ2番)の序奏がそのまま入っているものもある。

傑作なのは「マナサスの戦い」という曲で、南北戦争における最初の南軍勝利の戦いがテーマ。これは戦場から一時帰省したベチューン将軍の息子から、南軍の勝利の話を事細かに伝えられ、それを聞いた直後にトムが作った曲だそうだ。大砲の音を模した低音のクラスターの上に、様々な有名曲が高音で演奏される。The Girl I Left Behind MeやDixieといった民謡や、ラ・マルセイエーズや星条旗、そこに足踏みを鳴らしたり、汽車の音や警笛の音を口で担当するなど、大忙し。それでいてショパンのノクターンのような詩情もある。なんにせよ、時代を先取りしているのは間違いない。余談だが、南軍勝利の曲をレパートリーにしていたので、賞賛の声の多いトムの演奏も黒人系の新聞では「差別を助長する」とか「奴隷制支持者を益する」などと非難されまくったらしい。

ピアニズムとしては確かに19世紀のものであり、ショパンやリストのような雰囲気がベースにある。それはトムが取り込んだ、彼にとっての「周囲の音」の一つだったのだろう。彼の「人間離れした」特殊な能力は、まるで現代ではAIによる創作を彷彿とさせる。AIと人間の創作の違いはなんだろう、そんなことを思ってしまった。真似て学習してオリジナルを生み出す、その過程にいったいどんな感情や思想があったのか、あるいはなかったのか、知る由もない。彼にとってこの音楽そのものが気持ちや言葉の代わりだったのかもしれない。

ジョン・デイヴィスのCDの解説でも、クーリエ・ジャポンの記事でもそうだが、その天才的な能力と、あまりにも複雑に時代や社会と絡んでしまったトムの運命ゆえに、彼について語ろうとすると「音楽とは、芸術とは、人間とは何か」と問い続けてしまう。僕はあまり頭の良い方ではないので、今ここで難しい話を展開するつもりはないが、ただ一人でも多くのクラシック音楽ファンに、彼の音楽を聴いてほしいとは思っている。もうこれを読んでしまった人は、色眼鏡なしで鑑賞するのは困難かもしれない。しかしできれば、初めは一度、無心で音楽を聴いてほしい。それが当時の聴衆にはほぼ不可能で、現代人だからこそできる、ブラインド・トムの音楽との真の対峙に他ならない。

Author: funapee(Twitter)

Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more