サン=サーンス ミューズと詩人 作品132

最近「サン=サーンスのことを未だに低く見ている音楽関係者(偉い先生方)がいる」というような話を見かけて、ドイツ音楽を中心に成り立ってきた日本の音楽教育で偉くなるとそういう偏見持つ人もいるだろうなあ、と(鼻で)笑ってしまったのだが、かく言うこのブログも2009年にオルガン付き、2010年に動物の謝肉祭について書いてから、十数年もサン=サーンスの記事を書いていなかった。ということで大いに反省し、罪滅ぼしの意識を持って今回は「ミューズと詩人」を取り上げたい。サン=サーンス晩年の作品で、非常にサン=サーンスらしい音楽だと思う。

何がサン=サーンスらしいのかというと「その全てが」という感じなんだけども……15分ほどの長さの、ヴァイオリンとチェロとオーケストラのための協奏的作品。伝統的な協奏曲の3楽章構成ではないが、一応三部構成で、協奏曲的であり、また同時に交響詩的でもある。なんかこう、一言でズバッと「こういう曲です!」と言い切れない、うやむやな雰囲気がサン=サーンスっぽい、気がする。「ミューズと詩人」というタイトルも何となくフランスっぽいけど、これは出版社の方から打診したものだそうで、サン=サーンスは反発したが結局そうなってしまった。本人は「二重奏曲」と呼んでいたらしい。

ヴァイオリンとチェロの協奏曲といえばブラームスの二重協奏曲が思い浮かぶ。昔ブログにも書いた。ブラームスの方は1887年の曲で、サン=サーンスが「ミューズと詩人」を作曲する20年ほど前の作品である。サン=サーンス自身はドイツ音楽がフランスに跋扈するのを避けようと努めた人物だが、同時にグノーから「フランスのベートーヴェン」と評されるなど、ドイツ的な古典主義も手法として持っている作曲家であり、当然ブラームスの二重協奏曲のことも知っていたと考えるのが妥当だろう。ブラームスは自分の二重協奏曲を「ただの気まぐれ」と言っているし、むしろこの柔軟な編成はサン=サーンスにとって自国の本領であると、そのように思っていたかもしれない。もちろん僕の勝手な推測ではある。構成においても国柄においても、境界線の曖昧さを「サン=サーンスらしい」などと言ったら、各所からお叱りを受けそうだな……でも、そういうところに独特の魅力があることは間違いない。

もっとも、最初はオーケストラではなくピアノ伴奏で、いわゆるピアノ三重奏の編成だった。作曲の経緯を少し解説しよう。1907年、パリのサロンでサン=サーンスの像が展示されており、サン=サーンスの支援者だったJ=アンリ・カルエット夫人は、ぜひともそれをディエップの町に贈呈しようと目論んでいた。サン=サーンスはそういうの苦手なので嫌がっていたし、当時は法律で生きている人物の像を飾るのは禁止されていたが、多分カルエット夫人の政治的パワーで認めさせて、結局ディエップの劇場に設置される運びとなった。記念式典でサン=サーンスは「像が立つには死んでいないといけないからスピーチは不要だ」とエスプリ全開の冗談をかましたそうだが、それはともかく、この頃のサン=サーンスは齢70歳を過ぎ、体調が思わしくなければ保養地へ出向き、体調が良ければ外国に演奏旅行に行き、とにかくお出かけするタイプだったそうだ。大好きな地中海を旅することも多く、アルジェリアやエジプトもよく訪れていた。1908年(1909年の説も)、カルエット夫人の訃報を知ったサン=サーンスは「大好きな夫人の訃報に接し、全ての幸福が奪われた」と言うほどにショックを受け、エジプトのルクソールにて単一楽章のピアノ三重奏曲を書き、彼女に捧げることにした。以前からヴァイオリニストのウジェーヌ・イザイとチェリストのジョセフ・オルマンの共演のために何か作曲しようと考えていたサン=サーンスは、次のように書いている。

「この曲で私の評価が上がるかどうかはわかりませんが、これほど素晴らしいものはないと断言できます。2つの楽器の戦いの代わりに、ここにあるのは2つの個性の対話です。演奏者の才能が重要な要素になるのは言うまでもありませんが、それは単に音符だけの問題ではなく、朗読されなければならないからです」

「すぐに複写を取り、イザイとオルマンに両方のパートを付けて送ってください。彼らが細かい部分を変えるかもしれないので、間違えないように気をつけて」

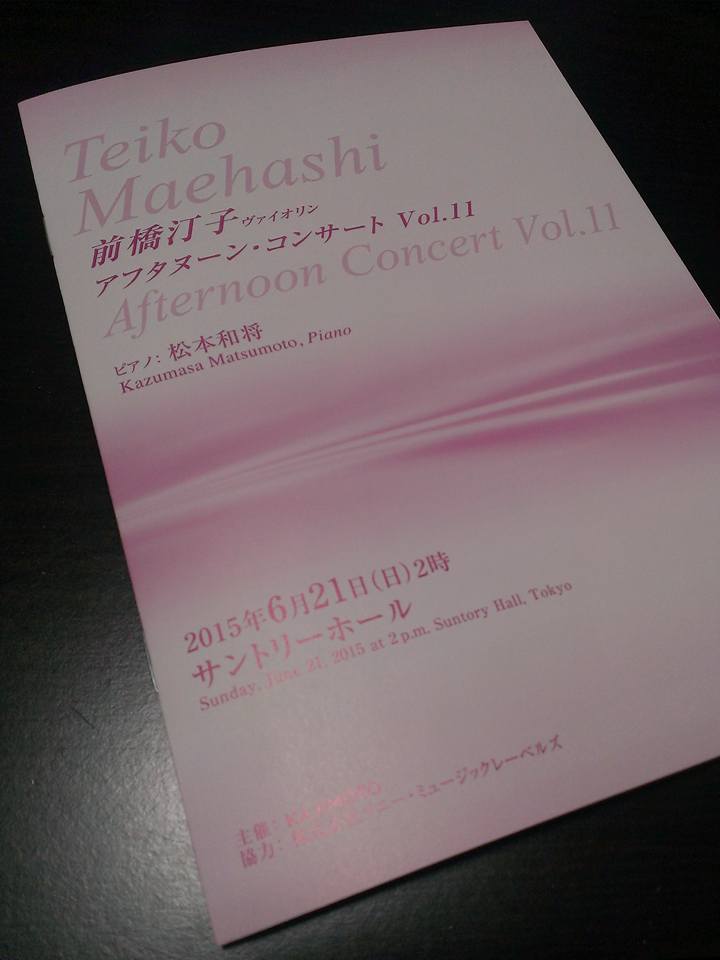

ピアノ伴奏版の初演は1910年6月7日、イザイ、オルマン、サン=サーンスのトリオで、後日オーケストレーションを施したバージョンが同年10月20日にパリで初演された。

先に挙げたブラームスの二重協奏曲について、僕も10年以上前に書いた記事で「2つの楽器の噛み合い方は重要な問題だが、どうにも調和が求められるようにも思えない。むしろ両ソロ楽器が個性を十分に発揮した演奏の方が、聴いていて楽しい。せっかく二重の協奏曲なのに、なんだか変わった曲である」と書いていた。やはりブラームスの方は、両楽器の戦い、討論という趣きだが、サン=サーンスはそうではない。サン=サーンスの言う「2つの戦い」ではなく「2つの個性の対話」であること注意して聴くのがいっそう楽しいし、ますます「ミューズと詩人」というタイトルが良いものだと実感する。作曲家本人は嫌がったそうだが、結局はそうして残って、そうやって愛されているのだ。

先日は「副題」についてウッチェリーニとドヴォルザークの記事を書き、またしてもタイトルの話になってしまったが、これは本当によく出来たタイトルだと思う。この曲はサン=サーンス作品の中ではさほど有名ではないものの、それでも現代まで残り、ヴァイオリニストやチェリストたちに愛奏されてきた。それにはこの文学的なタイトルが大いに寄与したことだろう。私はミューズ、私は詩人……そういう意識が演奏者にとってどれほどプラスになってきたか。もしかすると、ミューズというのはカルエット夫人で、詩人というのはサン=サーンスのことかもしれない。出版社がそういう意図で付けたという確証は全くないが、夫人の訃報に接し捧げられた音楽に「ミューズと詩人」、芸術の女神とその奉仕者を充てた売り手のセンスは脱帽である。

オーケストラの序奏とハープの合図の後に現れる、繊細で優美なヴァイオリンの独奏、それを受けて奏でられる哀愁を帯びたチェロの独奏、そこにミューズと詩人を見出すのは容易だ。互いのやり取りは即興的であり、決してそれは互いに確固たる信念を持った討論ではなく、霊感を授受し合う自由で詩的な会話なのだと、誰しも思うだろう。深く深く追求して内へ内へと向かうことはなく、交感を通じて外へ外へ、聴衆に向かって放たれていく。ロマンティックで、気まぐれで、情熱的で……様々な表情の音が、オーケストラも合わさって混じり合い、調和していくのだ。ヴァイオリンは苛烈なチェロを受けて緊張感を増し、チェロは広がりと温もりを得て、両者が歩み寄り、手を取り合うかのようにも見える。美しい。ヴィルトゥオーゾ的ではないと言われることもあるが、それでも終盤の両者の高度な技巧的パッセージは圧巻だ。華やかなクライマックスを迎えると、オーケストラ音楽の満足感、コンチェルトの愉悦、詩的・文学的な感動を得られる。晩年の傑作のひとつだ。

なお、ピアノ三重奏による演奏だとまた雰囲気が違って驚いてしまう。こちらの方は、亡き友人に捧げたのも納得の音楽だと感じられるだろう。

Author: funapee(Twitter)

Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more