W.ルッソ ブルース・バンドとシンフォニー・オーケストラのための3つの小品

小澤征爾が亡くなった。訃報にあたり、ファンはもちろんそうでない人も皆が何か一言述べているということだけ見ても、彼が日本で最も名高く、偉大な指揮者であったことを物語っている。この「ボクノオンガク」というブログ名は、小沢征爾の著書『ボクの音楽武者修行』も由来の一つ。このブログを書くことが自分にとって音楽の修行になっている……と、さすがにそこまでは思わないけど、少しでもそんな気概をもって、巨匠にあやかりたいと思っているのは本当だ。ご冥福をお祈りします。

僕らの世代(永遠の17歳アラフォー)だと全盛期の小澤征爾の指揮を実演で見れた人はいないだろうし、録音メインの聴き専ファンだと「世界のオザワ」と言われるほどの凄さを感じられないという人もいるのが、まあ正直なところかもしれない。よく聞く話は、小澤はライブの人だという話だ。そうなんだろうなと思う。僕自身は、2014年の新日フィルと、2016年のウィーン・フィルの2回だけ実演に接しており、大した感想ではないがブログに一応書いている。ライブの人だと思う。それでも、録音にも好きなものはあるし、Twitterではいくつか音盤を挙げているので、見てみてください。

【小澤征爾さんを偲んで】お気に入り演奏を幾つか聴く。まずはボストン響を指揮した、ヴィヴァルディの四季、1981年録音。ヴァイオリンはBSOで長くコンマスを務めるジョゼフ・シルヴァースタイン、楽器は1742年製グァルネリ。小編成モダンオケ、教会で録音。非の打ち所なし☺️https://t.co/JkL8lgMBbR pic.twitter.com/OsliQZjB2R

— ボクノオンガク (@bokunoongaku) February 10, 2024

そのTwitterで挙げた音盤の一つが、ガーシュウィンとルッソの作品を録音したDG盤だ。今回はルッソの「ブルース・バンドとシンフォニー・オーケストラのための3つの小品」を紹介したい。その名の通り、ブルース・バンドと交響楽団がコラボした音楽。ブルース好きの小澤のアイディアで実現した作品だ。

小澤は1964~69年、シカゴ交響楽団の夏の音楽祭である「ラヴィニア音楽祭」の音楽監督を務めていた。シカゴにあるバー「ビッグ・ジョンズ」に足繁く通った小澤は、そこで有名なブルース・バンドの演奏を数多く聴いた。1966年の夏、小澤を含む会場の聴衆を魅了したのはハーモニカのコーキー・シーゲルとギターのジム・シュウォールによるシーゲル=シュウォール・バンド(Siegel-Schwall Band)。小澤がまた別の機会でバーに来た日、ある記者が小澤を見つけて常連たちに紹介したりしていた際に、小澤は自分のオーケストラコンサートの一つにシーゲル=シュウォール・バンドを入れたいという話をしたのが始まり。当時は斬新と言える、このアヴァンギャルドなアイディアも、実現できるだけの地位に小澤はいたのだ。

翌1967年の夏、小澤はラヴィニア音楽祭でウィリアム・ルッソ(1928-2003)の交響曲第2番“TITANS”を指揮。ルッソはジャズオーケストラのコンポーザーをしており、この交響曲第2番はバーンスタインの委嘱で1959年に作られた曲。どのような曲か詳しくは不明だが、バーンスタイン指揮ニューヨーク・フィルの演奏ではソリストにメイナード・ファーガソンを迎え、ジャズ風の交響曲だったのだろうと推測できる。この曲でクーセヴィツキー賞を受賞、これがルッソのクラシック音楽界への入り口となったそうだ。このジャズからクラシックにやってきたルッソという作曲家に目をつけた小澤は、ラヴィニア音楽祭での演奏が終わると、シーゲル=シュウォール・バンドを起用したブルース協奏曲を書いてくれないかと提案した。小澤はその後、コロンビア・カレッジ・シカゴでルッソが行っていたロックとクラシックの実験音楽にも参加するなど、いつくか共同作業も行ったそうだ。

ルッソはシーゲルと相談しながら「ブルース・バンドとシンフォニー・オーケストラのための3つの小品」を作曲。オーケストラ譜はしっかり書かれているが、ブルース・バンドの方はソリストのアドリブとだけ書かれている部分もある。1st Partから3rd Partまでの3曲、伝統的な協奏曲の構成に則った3楽章構成である。

1st Partはブルースのレチタティーヴォで始まる。弦楽の上で奏でるブルース・ハープは即興。続く愉快なシャッフルビートは、シーゲル=シュウォール・バンドの持ち歌“Mary”を用いている。ノリの良いバンドと、ちょっと気味の悪い不協和なオーケストラのミスマッチがなんとも言えない。ストリングスはコンテンポラリーを進もうとするがホーンとパーカッションはときにバンドに寄り添って浮気しているようだ。

2nd Partは持ち歌“My Baby Thinks I Don’t Love Her”(1967)のベースラインから始まる緩徐楽章。ここではソロが聴きどころ。オーケストラではオーボエとヴァイオリン、ブルース・バンド各奏者のソロもいい味出してる。

3rd PartはSonny Boy Williamsonの“Help Me”が元ネタ。1966年にシカゴのバンド、Junior Wells’ Chicago Blues BandがA Tribute to Sonny Boy Williamsonとして録音している。ストリングスもクラシカルな趣きを残しながら、ブルースと調和しつつある。イカしたカデンツァもあり、クライマックスは迫力満点、かっこいい楽章だ。

ルッソは「89コーラスもブルースするのは今までの中で最も難しいことだ」とか「この曲がラヴィニアの屋外会場で効果的に鳴るように意図して、オケとバンドの間で大胆なコントラストを付けるようにした」と語る。その意図は成功だったようで、初演は1968年7月7日、シカゴの聴衆はこの曲を好意的に受け入れた。ニューヨーク・フィルが再演した際は、初めてのリハで楽章が終わるごとに奏者たちの拍手喝采。何しろNYPのメンバーの多くはジャズ関連のスタジオで仕事もしていて、この曲の演奏は本当に楽しかったのだろう。演奏会本番では聴衆もまた楽章毎に拍手喝采だったそうだ。小澤やルッソは各地で指揮し、サンフランシスコ交響楽団とは1970年に演奏。この演奏会はシーゲル=シュウォール・バンドにとっても印象深く、1972年に再集合し、録音に至った。ドイツ・グラモフォンからリリース、商業的にも大成功だったとのこと。

60~70年代において、ブルースとクラシックはまだ、それはそれはかけ離れたものだったはずだ。この小澤、ルッソ、シーゲル=シュウォールの試みには、ジャズとクラシックが出会いサード・ストリームが起こったとき以上に極端な、両極の距離と接近が存在したと考えられる。今でこそ貧乏人でもクラシックを愛好できるし金持ちでもブルースを愛好できるし、音楽と社会階層は往時に比してフラットになってきたと思うが、当時大きな壁があったものを、それこそ「どちらの側の伝統の代表者でもない」小澤がえいやっとまとめたのだ。ヨーロッパ伝統の権威ある音楽と、アメリカで抑圧された者たちが生み出した音楽をくっつけちゃえと思うのは、逆に言えば余所者だった東洋人の指揮者だからこそ何のしがらみもなくできたのかもしれない。もちろん小澤はクラシック側ではあるのだが……東洋人だからという言い方は良くないかもしれない、きっと小澤らしさなのだろう。

売上も良く、このコラボレーションを高評価する批評も多い中で、アメリカのロック歌手/音楽評論家のカブ・コーダは「まともに評価するものではない」としている。彼の言葉を引用しよう。

「上流階級と下層階級のコラボレーションは常に危険をはらむ問題だ(アルバート・キングが交響楽団と演奏するのを聴いたことがあるだろうか?)、だが今作の評価は割れるだろう。ブルースが“高級住宅街”を持ち込んだとするか、実験は大失敗に終わったか」

このような評があることも忘れずにいたいものだ。こうしたコラボレーションはヨーロッパの民族音楽にすぎない「いわゆるクラシック音楽」が異文化である他の音楽を食い尽くし、吸収していくように見えることもあるし、今でも時々「西洋音楽こそ普遍的であるという横柄さ」として帝国主義のように非難されることもある。そのように評すること自体は大切な視点だと僕も思う。ただ、強い非難には強い根拠が必要になる訳で、非西洋人の溜飲を下げるだけのような言いがかりでは仕方ない、果たしてその音楽にどこまで非難すべき悪があるのか、あるいは本当は善性に溢れてはいやしないかを、しっかり見極めたいところだ。僕は以前イヌイットの伝統音楽を取り入れた作品についてブログに書いたときにも触れているのだけど、「時代」と「力関係」と「敬意」を全て鑑みて測る必要はあるだろう。この曲はどうだろうか、ぜひ聴いてみていただきたい。これは米国の弱者の音楽を盗んだクラシック音楽の協奏曲なのか、あるいは着飾ってお高くとまった偽ブルース・ピース3曲なのか、いや、それとも……。強者は弱者を蔑み、弱者は強者を恨み、戦って争うことが人生だと言うならば、それはしかたあるまい。生きることは闘うこと、ただ音楽は、音楽だけは、戦争の使者にもなりえるけれども、平和の使者にだってなりえるのだと信じたいではないか!

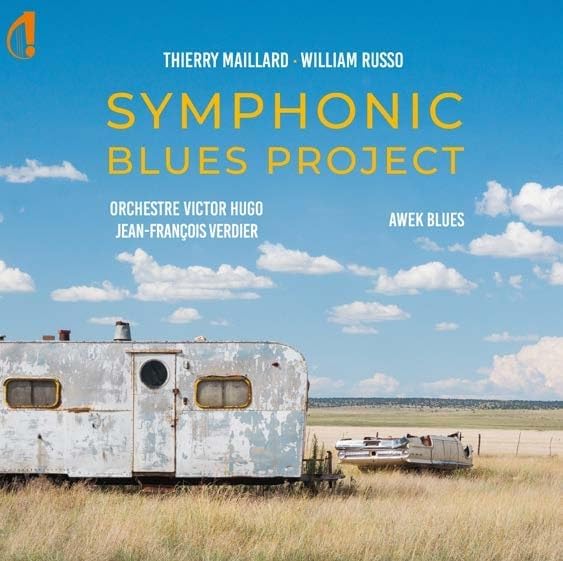

そんなことも考えてしまった。評価はどうあれ、これは小澤の偉業の一つに間違いない。クラシック音楽とブルースのファンである僕としては、純粋に面白い音楽だと思うし、小澤にぴったり、彼だからこそできた、彼らしい音楽なのだとも思う。そんなに小澤征爾に詳しい訳ではないけどね。当時のアメリカの聴衆の興奮を伝える名盤だと思う。1975年にアメリカ建国200年でサンフランシスコ響がルッソに委嘱したシーゲルをフィーチャーした「ストリート・ミュージック」という題のブルース協奏曲と、ガーシュウィンの「パリのアメリカ人」の、1976年録音の2曲も収録。これらも良い。ちなみに昨年、2023年には「3つの小品」の久しぶりとなる再録音がリリースされた。ジャン=フランソワ・ヴェルディエ指揮ヴィクトール・ユゴー管と、キャリア25年以上のブルース・バンド、Awek Bluesによる2021,22年録音。ぜひ本家小澤のDG盤を聴いたあとは、50年後の復活録音を聴いて楽しんでいただきたい。

Author: funapee(Twitter)

Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more