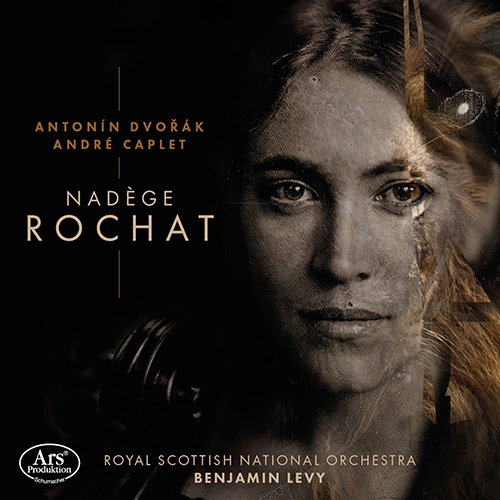

ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 B.191

ドヴォルザークの名曲、チェロ協奏曲。世の中に数あるチェロ協奏曲の中でも、このドヴォルザークの協奏曲は傑作と言われる。ソリストだけが活躍するのではなくオーケストラも大活躍し、さながら交響曲のような構成力、それでいてキャッチーで聴き映えするメロディの宝庫でもある。昔ブログを書くときに選曲の参考にしていた『クラシック名曲1000聴きどころ徹底ガイド』を久しぶりに開き、ドヴォルザークのチェロ協奏曲の項目を見てみると、「高度な技巧を備え、メロディも美しく印象的で、管弦楽の響きも素晴らしい」とある。全くもってその通りだと思う。ロマン派協奏曲の模範とでも言うべき作品だ。

というわけで、そこら中に楽曲解説やら何やらが溢れているから、敢えて僕が何か書く必要も感じないのだけど、あまり語られないであろう角度から話すのはアリかなと思うし、有名曲についてブログ記事書くのを避けていると、機会を逸してそのうち書かずに死んでしまうような気もしているから、時々書くよう努めることにした。我ながら良いことである。有名曲もマイナー作品もバランス良く健康的にいきたい。

1892年9月、ドヴォルザークはニューヨーク・ナショナル音楽院の院長に就任する。アメリカ時代のドヴォルザークの作品については意外とこのブログでも書いていて、1893年6月に作曲された交響曲第9番「新世界より」と弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」は過去に取り上げた。チェロ協奏曲は1894年11月に作曲を開始し、翌1895年2月に完成。4月にはアメリカを去っており、帰国直前の作品である。

同郷のチェロ奏者、ハヌシュ・ヴィハーン(1855-1920)の依頼で、チェロパートはヴィハーンの助言も取り入れて作曲したそうだが、もう一つの影響として、交響曲第9番「新世界より」の初演でチェロを弾いた奏者、ヴィクター・ハーバート(1859-1924)の作ったチェロ協奏曲も挙げられる。ドヴォルザークはハーバートのチェロ協奏曲第2番の演奏を聴いた後、興奮気味に楽屋へ向かいハーバートの肩を抱いて絶賛。特にドヴォルザークは、今まで弱くて限界があると見做していたチェロの高音域を、ハーバートが上手く使いこなしていたことに感激したそうだ。またハーバートが3本のトロンボーンを用いた点にも注目し、ドヴォルザークも自身のチェロ協奏曲で同様に3本のトロンボーンを使用。従来の楽器編成から拡大することにしたのもハーバートの影響と見られている。

ところで、新世界だチェロだと書いていると、どうにも宮沢賢治が浮かんでくるのは、ごく自然なことではないかしら。『銀河鉄道の夜』では新世界交響楽が聞こえてくる場面があるし、『セロ弾きのゴーシュ』という物語も有名だ。賢治自身もチェロを弾いたと伝わっている。

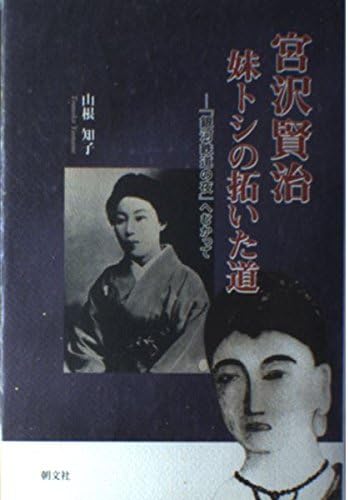

山根知子著『宮沢賢治 妹トシの拓いた道 :「銀河鉄道の夜」へむかって』(2003)という本では、賢治とドヴォルザーク、あるいはチェロについても書かれており、賢治ファンだけでなくクラシック音楽ファンにも薦めたい一冊である。少し内容を紹介したい。

ドヴォルザークの新世界の第2楽章、「家路」として知られるメロディは、ドヴォルザークの弟子W.A.フィッシャーが“Goin’ Home”として世に出したのが始まりで、1922年。日本で「家路」として歌われるようになったのは堀内敬三が戦後に作詞してからだが、それより早い1924年、賢治はこのメロディに「種山ヶ原」と自ら作詞しており、早くから音楽知識に詳しかったことを示している。斎藤宗次郎(『雨ニモマケズ』のモデル)は日記に、賢治からベートーヴェンやモーツァルトやドヴォルザークのレコードを沢山聴かせてもらったと書いており、1924年に出た服部龍太郎著『レコードの選み方と聴き方』も読んでいたのだろう。また同年12月から出版が始まったアルス社の『西洋音楽講座』全6巻から、チェロの項目を筆写してチェロ学習ノートを作り、1926年にチェロを購入するとそうした学習ノートを元にチェロの練習を行ったという。

なぜ賢治がチェロを選んだのかというと、後に賢治は朗読伴奏にはチェロが相応しいと思ったからだと語っている。朗読伴奏というのは、物語を朗読する際に即興で演奏し伴奏するもので、元々賢治はオルガンを弾いていたが、チェロの方がより相応しいと思ったのだそうだ。著者の山根氏は次のようにも書いている。

「さらに想像を飛躍させると、チェロを重んじたベートーヴェンの影響に加えて、ドヴォルザークの〈新世界交響楽〉への興味から、同じくアメリカ滞在中の傑作「チェロ協奏曲ロ短調」をも聴いて感動し、チェロへの関心を深めたということもあったのではないかと思われる。こうして同年一二月から一九二四(大正一三)年一月頃には、「銀河鉄道の夜」の第一次稿のどの形態かが完成し、菊地武雄と藤原嘉藤治の前で読んだといわれる。」

著者はあくまで想像だと断りを入れているが、確かにそういうこともあったかもしれない……と思ったものの、いや、1924年にドヴォルザークのチェロ協奏曲の録音なんてあるのか?とも思った。新世界ならランドン・ロナルド指揮のレコード(HMV)が1919-22年録音として残っていることが確認できるが、僕の調べた限りでは、チェロ協奏曲はフォイアマン独奏、トーベ指揮ベルリン国立歌劇場管の1928年録音が最も古く、これが世界初録音だという記述も見かけた。1933年9月に賢治が亡くなるまでの間にチェロ協奏曲を聴くことができたかは不明だ。

本の中では、ドヴォルザークも宮沢賢治も両者とも長男であり、家業を弟に継がせて自分のやりたい道を選んだこと、田舎育ちで自然に親しむ感性を持っていること、また信仰の厚さや文学と音楽との繋がりなど、様々な共通点も挙げられている。賢治はドヴォルザークが鉄道好きと知って、新世界交響楽の音楽から汽車のリズムを感じたことから『銀河鉄道の夜』に相応しい音楽と捉えたこともあり得る、とも。賢治がもっと長生きしたり、あるいはチェロ協奏曲をもっと深く知ったりしたら、どんな物語が生まれただろうと、僕も想像してしまう。まあそれはともかく、この山根氏の本では他にも宮沢賢治とドヴォルザークについて書かれているので、興味のある方は読んでみてください。

世の中の協奏曲も色々あり、ソリストさえ活躍すればなんとでもなるようなものもあるだろう。いや、そこまで極端なのは無いか。まあ、ソリストと指揮者(オケ)が意見を違えていても、対立してバチバチにやり合うことで魅力が生まれるような協奏曲は結構ある。しかしドヴォルザークのチェロ協奏曲に関しては、ソリスト、指揮者、オケがしっかりと同じ方向を見て音楽するものでないと、その魅力は半減してしまうと思う。やはり交響曲的だ。第1楽章の冒頭もまるで交響曲のような開始、展開である。葬送行進曲を思わせる暗いテーマ、これをオーケストラは重々しくゆっくりと奏でて、徐々に盛り上がっていく……という演奏も多いが、別に冒頭にゆっくり演奏しろという指示はなく、普通にAllegroである。冒頭だけでなく、この曲のスコアにはテンポに関する指示が非常に多く、それに着目しながら聴くのも楽しい。あの奏者、あの指揮者は、こんなところを律儀に守るのかとか、無視してこんな風にするんだな、などと色々楽しめる。1楽章のGrandiosoも大変美しい部分だ。Grandiosoってテンポを落とすということと同義ではないんだよな、などと考えながら聴いてしまう。情に流されるようにテンポを動かしまくると、確かに良いフレーズは楽しめるけれど、この曲の交響曲のような魅力は薄れるだろう。

第2楽章では、自作の歌曲「私にかまわないで」(op.82-1)が引用される。ドヴォルザークの妻アンナの姉、ヨゼフィーナのお気に入りの曲だ。ヴァイオリンのアルペジオを伴奏に、チェロが朗々と歌う、これも美しい。ドヴォルザークはかつて姉ヨゼフィーナに恋をしていたが、彼女は貴族と結婚してしまい、結局妹のアンナと結婚した。ヨゼフィーナが重病だとの報せをアメリカで受けたドヴォルザークは、彼女の好きな歌を用いて作曲し帰国。帰国後すぐにヨゼフィーナは亡くなってしまい、ドヴォルザークは3楽章のコーダを1楽章の回想と歌曲の旋律を用いて加筆修正し、彼女を追悼した。こういう性質の音楽であれば多分に叙情的であってしかるべきだが、ドヴォルザークほどの天才メロディーメーカーの歌であれば余計な揺さぶりなど不要だろう、音楽を崩すことなく伝える演奏が僕は好みである。堅牢な構築物のような音楽であるからこそ、2楽章の最後、まだ終わりたくないのに仕方なく終わってしまうような、勿体ぶった宙ぶらりんな絶妙な雰囲気も活きてくるのだと思う。3楽章のコーダも美しいが、2楽章のラストも本当に良い。

録音も多数あり、僕もお気に入りのがいくつもあるが(記事冒頭に貼ったフルニエ&セル/BPhも愛聴盤だ)、ドヴォルザークは、特にこの曲などは音質の良さが大いに加点になる。だから往年の名盤だけでなく、最新の録音もすごく魅力的なものが多い。重苦しく悲しい雰囲気も持ち合わせた曲だけども、クリアで明るい音色でこそドヴォルザークのオーケストレーションは持ち味を発揮する。管楽器の音色もはっきり分離して聴き取れた方が、録音の音質や指揮者の音作りで良くも悪くもブレンドされてしまう音よりもずっと似合うと思う。初めてこの曲を聴いたときや、若い頃に演奏会でブラームスの交響曲第1番と合わせて聴いたときなどは、ドヴォルザークのチェロ協奏曲ってなんて重々しい曲なんだと思ったけど、今はむしろ重力に逆らうかのごとく、眩い光を放って、どこまでも飛んでいけるような人間の強い想いが在る曲だと思うようになった。

恋や哀悼といった人間の大切なプライベートな想いと、より広く大きなオーケストラ芸術の世界の極致と、まさにミクロコスモスとマクロコスモスの照応する、西洋音楽史に燦然と輝く星のような大傑作。ああ!君が星こそかなしけれ!

Author: funapee(Twitter)

Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more