僕にしては珍しく日曜マチネに参戦できたのは、たまたま、妻と子どもたちがPTAの何かで外出することになっていたから。僕、こう見えて子煩悩なので、平日昼以外の演奏会には今はめったに行きませんが(特別な機会を除く)、たまにこういう棚ぼたもあるんだなあ。PTAとか、そういうの僕は興味なくて(妻は逆に役員とかやっちゃう人)、熱心な妻を生暖かい目で見守っているけど、こういうチャンスが到来するならPTA活動も良いものであると言えよう。ふはは。

【ヤルヴィ指揮NHK交響楽団 第2034回定期公演 Aプログラム】

ベルリオーズ/交響曲「イタリアのハロルド」

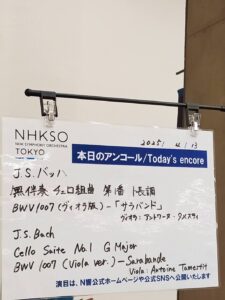

ソリストアンコール J.S.バッハ/無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007 (ヴィオラ版) ― 「サラバンド」

プロコフィエフ/交響曲 第4番 ハ長調 作品112(改訂版/1947年)

指揮:パーヴォ・ヤルヴィ

ヴィオラ:アントワーヌ・タメスティ

ここ何年も、N響は第九くらいしか聴きにきていなかったので、定期公演に来たのは相当久しぶり。と思っていたら、定期じゃなくても普通に久しぶりだった、最後に聴いたのは2017年のフェドセーエフの指揮のときでした。自分でもびっくり。もうそんな経ったか、そりゃ子どもも小4になるわ……N響は聴きに来てないけど、2019年に神田さん、佐々木さん、早川さんの室内楽を聴いています。ということなので、この感想文を読む人も、僕はN響初心者ですので、あまり期待しないでくださいね。N響自体は久しぶりだけどプログラムは大好きな曲。この日が予定空くとわかってから、何かコンサートないかなと調べたら、オペラシティで「うどんフルートカルテット」という興味深いコンサートを見つけてかなり惹かれたんですが、悩みに悩んでN響の演目が勝った。好きな曲だし、この演目ならまだ良い席が残ってそうだなと思ったのもあり……多分、そこまで人気ない曲でしょう、ハロルドはともかく、プロコフィエフの4番好きな人は結構珍しいのでは? 記事冒頭にはティモシー・リダウト(va)が弾いたジョン・ネルソン指揮ストラスブール・フィルのハロルドを貼っておきます。ベルリオーズの権威、ジョン・ネルソンが今年3月31日に亡くなりました。RIPを捧げましょう。

【#ベルリオーズ生誕祭】だそうです🥰 今年はこれでしょう、今秋リリースの夏の夜とイタリアのハロルド、 ジョン・ネルソン指揮ストラスブール・フィルの2021年録音。テノールは僕の好きな歌手、マイケル・スパイアーズ。ヴィオラはティモシー・リダウトです😊#imakiiteiruhttps://t.co/xD7tGiTewc

— ボクノオンガク (@bokunoongaku) December 11, 2022

今回はタメスティのハロルドが聴けるなんて、ワクワクです。舞台にオケが揃うと指揮者だけで入場してきて、曲開始。タメスティはというと、主題が奏でられるとそれに合わせてのっそりと登場。おおー。役者である。ゆっくり彷徨いながらハープの隣に落ち着くと、そこで演奏。良いですね。そもそもハープはソリストの近くに置くようにスコアに指示ありますからね。逆にソリストが寄ってくるという(笑) ソリストの方には客席に近いとこに立てという指示もありますが。ハープと共に奏でてから最前へ移動。とにもかくにも、ヴィオラの音色が素晴らしい。美しい。実は今年は2月にもヴィオラのリサイタルを聴いていて縁あるのですが、タメスティ、さすがの演奏。弱音も強音もどちらも痺れます。たまらんですね。2楽章も巡礼するタメスティ、ホルンやファゴットの近くで共奏。3楽章ではパーヴォの隣で指揮っぽいこともしていました。4楽章も後列でアンサンブルして、山賊に追われるかのように上手の舞台袖へ。南無。最後は下手から再登場して、揃ってフィニッシュ。いやー、面白いわ。タメスティ、そういう役者のような動きはもちろん、演奏もストーリーテラーのごとく演出がかったよく語る演奏で面白かった。この演出ならこの演奏だろう、という感じ。オケは一緒になって和気あいあいしないあたりがN響っぽいけど(ソロと一緒に弾く人たちは楽しそうだった)、それはそれで良かったようにも思います。上手いし。満足。あんなに歩き回っていたタメスティが、アンコールのバッハでは両足地につけて一歩も動かさず弾き切ったとこまで面白かった。

プロコフィエフの交響曲第4番は、期待通り、このコンビにぴったりの曲で、大満足の演奏でした。上手く響きを引き締めて、整頓して、ノリも迫力も出す、これぞパーヴォN響って感じでしょうか。このスタイルが合う音楽と合わない音楽があるでしょうけど、やっぱりめちゃ合う。打楽器も遠慮なくガンガンで楽しい。一糸乱れぬタンバリンを見るというのもなかなか無い機会である。まあ、なんというか、あんまりこの曲について言葉で語るのって、意味ないというか、難しいですよね。バレエからの転用が、とか、感情の機微が、とか、色々考えることはできるんですけど、まあその辺は聴く人の自由な解釈ということで。この曲、音楽の裏に言語で表現できる概念がなくて、音楽そのものが言語として何か喋っているタイプじゃないですか、多分。そういう曲って沢山あるけど、この曲に関しては、音楽する目的すらも言語で表現できる概念ではない気がしますよね。例えば「祈り」とか「勝利」とか、そんなものすらも何もない。せいぜい「奮起」の味付けが見えるくらいで、別に深い思想や崇高な理念や目的意識があるのでもなく、興味関心好奇心で動いている音。それは非常にプリミティブで、ストラヴィンスキーのプリミティブさが原始時代の食事を再現して豪快に肉を焼き手づかみで食べるのだとしたら、プロコフィエフのそれはドレスコードのある店で本来ナイフとフォークで食べるべきフルコースのディナーをわざわざ裸になって手づかみ食いするような。そんな不自然なプリミティブさを味わえるというか。ね。わからんけどね。適当ですよ(笑) でもそういうのを徹底してドライに出来ちゃうオケじゃないとやっぱり合奏としては上手くいかなくて、ロシアのオケもそういう非情さ、無情さみたいなとこありますけど、パーヴォN響ならきっと上手く機能させてくれるんだろうなと思っていたので、その通りで大満足。凄く格好良かった! 深く考えすぎる癖がある人にとってはあまり鑑賞して楽しむのに向かない曲だと思いますが(それでも、とっても頭が良い人はこれに何らかの歴史的事実や思想や感情や概念と結びつけて語れるのでしょう)、多分プロコフィエフをそんなに好きでない人も、きっと今回の演奏は良かったんじゃないかと思います。この曲の何が面白いかって、プロコフィエフ本人がこれ、ソ連でウケると思って改訂してるってことですよね。結局ジダーノフ批判でプロコフィエフの生前にソ連で演奏されることはなかったのですが、彼が「よし、この感じなら社会主義リアリズム路線でウケるだろ」と思っていたというのが、なんかおかしくて。僕がプロコフィエフの友人だったら「お前が思ってるよりウケないネタだぞ!」とツッコミを入れてあげたい。僕はプロコフィエフ好きなので実は結構ブログでも回数書いているし、なんというか、二十年以上聴いてきて、やっぱりこの人の音楽はなんとなく自分と波長が合うなと感じています。あまり好きな理由とかないんですよね、なんとなく合う、くらいしか。そういう類の人でないと、あまり「交響曲第4番好き!」って人はいないんじゃないか? でもきっと、そんなウケにくいネタだとしても、今回の演奏は新たなファンを増やすことに貢献するような演奏だったと思います。

Author: funapee(Twitter)

Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more