(記事作成日:2021年10月22日)

2021年10月21日、ベルナルト・ハイティンクが亡くなった。その訃報を受けてこの記事を書いている。ハイティンク、享年92歳、大指揮者の大往生。僕自身の好き嫌いはともかく、ハイティンクは間違いなく大指揮者と呼ばれるにふさわしい存在となり、日本でも大いに人気を博した。2013年の来日公演は忘れがたい。感想記事は↓

僕はさほどハイティンクについて詳しい訳ではないけど、個人的にどうしても書きたいのは、タイトル通り「ハイティンクは英国音楽の異端児だ」という主張である。異論反論は認める、だって別に僕イギリス人じゃないし……。まあそれは良いとして、以前Twitter上でネチネチ書いていたのを、この機会にブログにまとめようと思っただけです。もう読んだわ、という人はパスしちゃってください。なお、僕自身はハイティンクにさほど思い入れはないけれど、イギリスのクラシック音楽好きとしては、有名指揮者、人気指揮者であるハイティンクのおかげで日本での(そして多分世界中でも)英国作曲家の音楽の認知度と人気がぐぐぐっと上がったと思っている。その偉大なる功績を讃えたい気持ちが大きいから、これを書いている。そして同時に、ハイティンクを通して英国音楽の魅力に感動した人に一言訴えたいという気持ちもあって、これを書いているのだ。

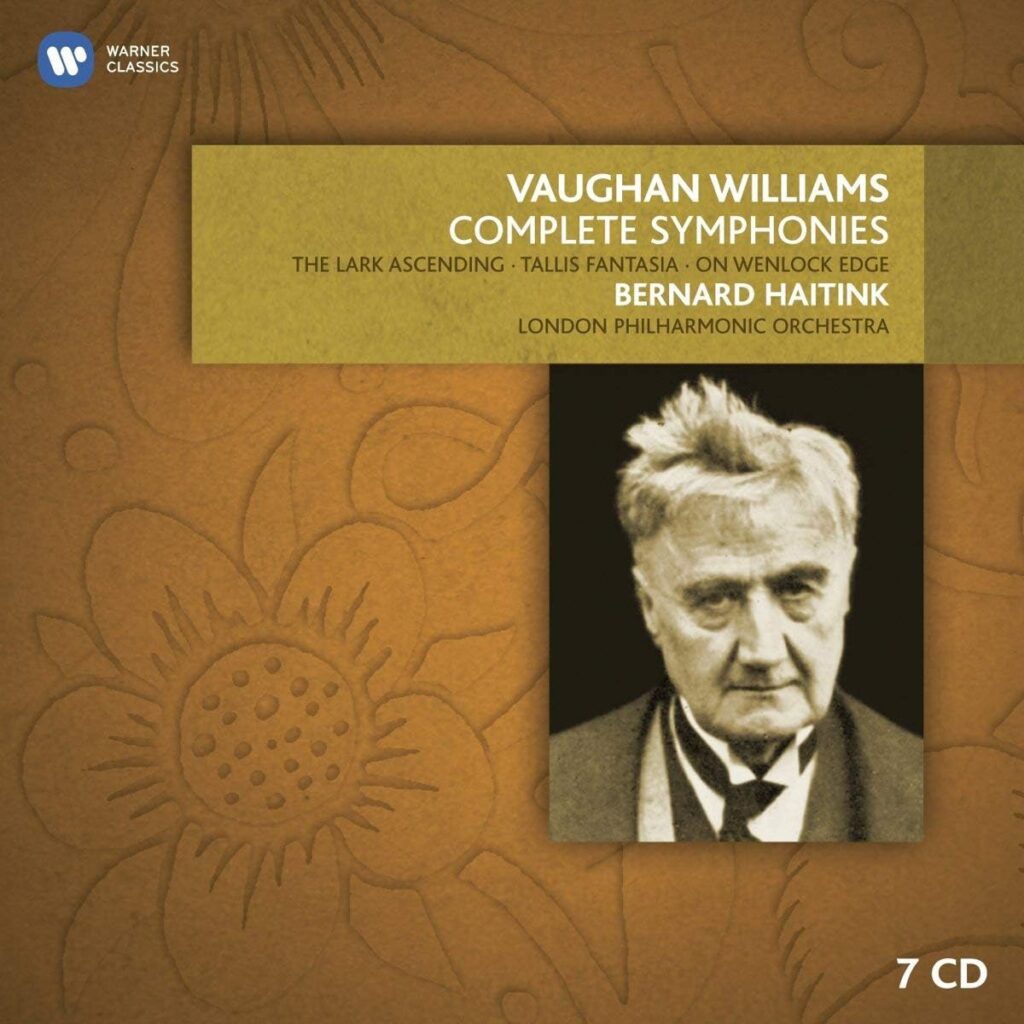

ヴォーン=ウィリアムズ:交響曲全集

ハイティンクはロンドン・フィルとヴォーン=ウィリアムズの交響曲全集を録音している。1984年~2000年にかけたセッション録音で、これを通して初めてヴォーン=ウィリアムズの交響曲を聴いたという人も多いのではないだろうか。この全集は僕も好きだし、巷での評価も高い。それでも、古い録音を愛聴してきた人にとっては、なかなか受け入れがたい録音だなあということはわかる。特にテンポが異常なのだ。とにもかくにも、テンポが遅い、遅い、遅い。アメリカの音楽評論家David Hurwitzは、ClassicsTodayに“CD From Hell: Haitink Euthanizes Vaughan Williams”と書いている。記事は↓

「地獄からのCD:ハイティンクがヴォーン=ウィリアムズを安楽死させる」だって。なかなかの言い様である。なお、こういう酷評もあるけれども、一般的に先に書いたように高評価だと思っていて、Gramophone誌も絶賛している。記事はこちら。ただ、僕が違和感を抱くのはその褒め方であって、例えば8番と9番のCD評では、“faithful to both the letter and spirit of the score”(スコアの文字と精神に忠実)などと書いている。記事はこちら。全くの間違いであり、これも先に書いたが、特にテンポは全く忠実ではなく、曲の開始早々から指定を無視しているものもある。

僕は別に指定を無視することを悪いと言っているのではなくて、まあ大体ヴォーン=ウィリアムズの交響曲なんてスコア見ないで聴く人の方が多いだろうし、そういう人が初めてこの作品をハイティンク盤で聴いたとして、おそらく虜になるだけの録音の良さと解釈の説得力はあると思う。もしかすると、ヴォーン=ウィリアムズはやはり保守的で古風で、もっと言えば時代遅れの作曲家であって、ハイティンクによる解釈と再構築が時代にマッチしたのかな、なんて風にも思う。ただ、それをスコアの文字通りみたいな書き方をするのは、ちょっとヴォーン=ウィリアムズのファンとしてはいただけないと思うぞ、という話である。

そもそも論になるけれども、僕の大好きな作曲家のひとりであるヴォーン=ウィリアムズなんて、基本的には不人気なんですよ。だから話題になることすら少なくて、ハイティンクのファンがこの録音にケチをつけるとは到底思えないし、僕みたいにヴォーン=ウィリアムズ自体が好きで色々聴くような人は、多分ほぼ曲のファンだろうから、大体はどんな演奏が来てもまず「尊い……」と感激してしまうんですよね。わかるかしら、この感覚。そういうのが、このハイティンクによる交響曲全集に対する批判的な意見を(日本語で)あまり見ない理由ではないかと考えている。英国作曲家の曲に関して、英国本国での音楽評論では歴史的に非英国系指揮者や非英国系オケ以外には冷たい向きもあったでしょうし、まあ今でもあるでしょうけど(だてにEU離脱してないだろ)、そうした原理主義ではないですが、スコア無視のハイティンク盤は演奏史的にも「正統派」だなんて口が裂けても言えないでしょうね。

だから、ハイティンクの録音を取り上げて「これぞイギリス音楽、これぞヴォーン=ウィリアムズの真髄」のような物言いは、少なくともヴォーン=ウィリアムズに関しては当たらないはずで、むしろ異端であり、「ヴォーン=ウィリアムズの交響曲の新しい魅力を発掘した」と称えられるべきなのですが……それもあまりないんだな、というかそもそも人気がなくて語られないからね。語られるようになるだけマシというか、「人気指揮者の全集には感謝」という気持ちが湧いてくる。ああ、ハイティンク、ありがとう、英国音楽の異端児よ。

エルガー:交響曲第2番

これもTwitterの転載&大幅加筆であるが、僕はTwitterでたまに「今日のお空はどんな空」と書いてからその日の天気を書き、それに合わせて聴いている音楽を書くという行為を断続的にしており、未だに大空お天気にリスペクトを送る僕の愛は別の一連の記事に現れているので、ここでも宣伝しておきたい。前置きは以上にして、確かその日は雨とか曇りで、雨天曇天に似合うものをと、やや皮肉も込めてハイティンク指揮フィルハーモニア管によるエルガーの交響曲第2番、1984年録音を取り上げた。霧の街ロンドン、しとしとと雨の降る中、傘もささずにコートを来た紳士が歩く、そんなイメージがなぜこの国にあるのか不明だが、僕もロンドンを訪れた際は、雨が降ったときは「おお、これが、雨のロンドン!」と感動したものだ。思い出はいつの日も雨、かどうかは知らんけれど、Twitterでは「英国はいつも曇り空、その憂愁こそ魅力だと騙り、異国への憧憬を売り込むような、スコア無視で独自解釈を見せた1楽章、異端の演奏」と書いておいた。

実を言うと、先程のヴォーン=ウィリアムズに比べればまだエルガーは話題になる方だとしても、ベートーヴェンやモーツァルトなんかとは比較にならないくらい話題性なしなので、僕自身「英国音楽は暗くてアンニュイなのが魅力と信じている人」という、実在するのかどうかも怪しい仮想敵を仕立て上げて、ハイティンクを褒めるやつらを貶めようとしているのではないか、と自省することはある。さすがに存在しない、なんてことはないのだが(だとしたらそれはそれで悲しいでしょ)、なんのことはない、僕自身が元々そう思っていたのであって、これは過去の自分に対する反省とアドヴァイスであり、それが、これを読む人に少しでも役に立ったり、面白いと思ってもらえればと思い書いている。それに、ハイティンクはそういう音楽として表現したいのだと思えてならないし、実際に他の録音と比べたらそう思えてきてしまうのだ。

交響曲第2番の話に戻ろう。第1楽章のリハ番号11で、ハイティンクはインテンポという指示も、付点四分音符92というテンポ指定も、どちらも無視して異様に遅くする。これがまた、フィルハーモニア管の音色も功を奏しているのだろうか、まさに「曇天の美」であると言えよう。こんなに遅くやる演奏はほとんどないし、ここでテンポを落とすために他の部分もゆっくりになって、良く言えば「憂愁」、悪く言えば「愚鈍」な演奏に聴こえる。これもヴォーン=ウィリアムズと同様、少なくともスコアに忠実とかそういうタイプの演奏ではない。

第4楽章の序盤も、上昇系に合わせてグルーヴを作るなんてことはせず、真面目で、しかも軽い音。生き生き、勢い、そんなものは英国にふさわしくないとでも言わんばかり。考え過ぎかな、でもそういう表現が英国らしいnobleさだ、なんて言われたりしちゃうのかしら。僕が思うに、エルガー自身は絶対こんなnot livelyな音楽を望んでいなかっただろう、会ったことはないけど。でも本人が指揮した録音でもスコアでも、それはわかる。これはハイティンクによる新境地開拓と評価すべきか、あるいは理想郷開拓とでも言おうか。こういう美しさもある。しかしエルガー自身が気に入るかどうかはわからん。だからこれを「作品の真髄」と言うのは、僕はちょっと憚られるけど、これが本来のエルガー音楽の魅力なのだと主張しても良いとは思う、ただし、僕はその人のことは「英国雨雲観光大使」という敬称を付けて呼ばせていただきますが。

ハイティンクほど遅いのはほぼないと言ったけど、アンドリュー・デイヴィスやジェフリー・テイトも、実は当該部分でかなりテンポ落としている。ただ彼らはその代わりに前後が速くて、ギャップを付ける狙いで遅くしているのがわかる。全編通して「曇天の美」を描こうとするハイティンクとは意味合いが違うように感じる。あと、こんなのは書かなくたって誰でもわかると思うけど、ハイティンクだって速度厳守するところもあり、例えば4楽章なんかはスコア通りだし、大概のセッション録音はそうだけども、4楽章はまたエルガー自身の指揮を聴くと、作曲家自ら速度無視するんだな、これが。エルガーを擁護してハイティンクを悪く言うつもりは一ミリもないけど、この楽章は多分、本来はテンポキープなんかできないような音楽だと思う。スコアが絶対、エルガー指揮が絶対ではない。両方に造詣の深い演奏が、ボールト/BBC響だと思っている。だから好き。

↑はアンドリュー・デイヴィス指揮BBC響(1992年録音)

↑はジェフリー・テイト指揮ロンドン響(1990年録音)

↑はエイドリアン・ボールト指揮BBC響(1977年録音)

音楽評論家Edward Greenfieldは、確かGramophone誌で、「ハイティンクのエルガー2番は確実に英国外の世界にエルガー音楽を納得させる」と書いた。これがどういうウィットネスなのか解していただいて、ハイティンクの凄さに拍手を送ろうじゃないか。ああ、ハイティンク、ありがとう、英国音楽の異端児よ。

おわりに

2018年にロジェストヴェンスキーが亡くなった際、「ロジェストヴェンスキー 英国音楽の伝道師」というタイトルで記事を更新した。そこで書いたことと同じようなことを、今回も書いてしまった。書きたかったのだ。

上の2つの例だけで大変恐縮だが、ハイティンクによる英国作曲家の音楽の演奏が持つ強いアンニュイさや動きの鈍さやコントラストの小ささが、エルガーやヴォーン==ウィリアムズだけでなく、英国のクラシック音楽全般に対して抱きがちな「暗くビターな陰影こそがイギリス音楽の魅力なのだ」という考え方と符合するんだろうなと思う。もちろん、それだけではないにせよ、そういうところがハイティンク盤が日本で(あるいは世界で)歓迎される理由な気がする。けれども、それはややステレオタイプに過ぎるというか、英国音楽もそんなに単純なものではないだろうなと、声を大にして言いたい。ハイティンク以上に賛否両論のロジェストヴェンスキー盤もやはり異端で、いわゆる英国風などどこ吹く風。でもこれも何か訴える意義深い演奏だと思う。ハイティンク録音で英国クラシック音楽にグッときた方はぜひ、エルガーなら録音もたくさんあるから選び放題だし、ヴォーン=ウィリアムズであればボールト、プレヴィン、トムソン、そしてハンドリーなども聴いていただければ、きっとハイティンクの解釈の本当の意味や、その価値や魅力ももっともっと深まることだろう。

Author: funapee(Twitter)

Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more