はじめに

2022年は僕の大好きなイギリスの作曲家、レイフ・ヴォーン=ウィリアムズ(1872-1958)の生誕150周年という節目の年。僕が生きているうちに50年単位の大きなアニバーサリーを楽しめるのはこれが最初で最後かもしれないので、ヴォーン=ウィリアムズの誕生日である10月12日にあわせて、ちょっと気合いを入れてブログを更新した。楽曲の紹介記事は以前に何曲か書いているので、こちら(カテゴリー)をクリックしてご覧ください。

この記事のメインは、1950年7月28日にヴォーン=ウィリアムズが実際に語り、BBCで放送された講演、“Bach – The Great Bourgeois”(バッハ – 偉大なるブルジョワ)を、僕が日本語に翻訳したもの。2020年にBBCスコティッシュ響のTwitterアカウントがこの講演の冒頭部分の音声を載せてツイートし、そのときも少しフォロワーさん方と内容について会話したのを覚えているが、その後、講演全体の録音を見つけた際、これは何かの機会に全文を和訳してブログに載せたいなと思っていたところ、ちょうど生誕150周年という都合のいいタイミングがやってきた。講演の録音はAlbionレーベルの“Archive recordings of Ralph Vaughan Williams”というCD(↓)のDisc2に入っており、20分ほどの長さ。YouTubeにも上がっている。

初めは全部聞き取りで翻訳しようと思っていたけど、何しろ爺さんの威厳ある聞き取りづらいお声で手間がかかり、面倒くさくて半ば諦めかけていたとき、ヴォーン=ウィリアムズの論文集にこの講演が載っていると知り、それを参照することにした(詳しくは最後の参考文献をご覧ください)。実際の講演と少々異なる部分もあったが、大部分は同じであり、文字起こしされているものの方が真意に近いのだろうということで、そちらを訳している。なお、あくまで僕はただの音楽愛好家で、別に専門家ではないので、意訳もあるし不正確な部分もあるかもしれないが、そこは何卒ご容赦願いたい。それでも、できる範囲で註も付けて、なるべくわかりやすく書いたつもりだ。ぜひ、老巨匠がゆっくり語る様を思い浮かべながら、じっくり読んで楽しんでいただきたい。

ヴォーン=ウィリアムズの講演「バッハ – 偉大なるブルジョワ」

私は小さい頃、ほとんどヘンデル、特にヘンデル音楽祭に育てられました。ある時、村のコンサートでバッハのガヴォットを聴いたとき、こんな名前を偉大な巨匠と同じプログラムに載せていいのか、叔母に尋ねたところ、叔母が「バッハはなかなかいい作曲家よ、でももちろんヘンデルほどではないわ」(当時はこれが通説だった)と言ったので、子どもらしい奇妙な好奇心を抱いて帰るものの、10歳で学校に行くまでそれ以上の探究をすることはありませんでした。学校で私は、C.T.ウエスト先生という、私がいつも尊敬の念を抱いている音楽教師ですが、彼に手ほどきを受けました。彼は私が「乙女の祈り」や「真実の愛」にあまり関心がないとすぐに気づき、ある日、私にとって重要な日です、ベルトルド・トゥールス1が編集したバッハのアルバムを持ってきてくれました。ここにこそ、啓示がありました。そこにあったのは、時代や様式にとらわれない、紛れもなく永遠のもの……バッハが他の作曲家と違うのはこの点です。他の作曲家たちは、ベートーヴェンのいくつかの優れた作品を除いて、その時代に属していますが、バッハはというと、表面的には18世紀の言葉を話していても、どの流派にも、どの時代にも属していないのです。

最近はバッハを「彼の場所に置く」傾向がありますね。バッハは「バロック」と呼ばれ、ドイツからの最新の指令によれば、正確なペリウィグ様式2で「ピリオド音楽」として演奏されることになっている、と。これはすべて「バッハが書いた通りに演奏しよう」という運動の一部です。そんなことは、たとえ私たちがやりたいと思ってもできないのです。私たちのヴァイオリンは全く違う原理で演奏され、ホルンは柔らかく、トロンボーンは大きく演奏されます。バッハの時代にオーボエ代わりだったバグパイプのような巨大な楽器に直面するグーセンス氏を見てみたいものです。チェンバロは、小さな部屋ではどんなにか響くかわかりませんが、大きなコンサート会場では決して心地良い音とは言えません。ミシンがカチカチ鳴っている音のようです。私たちにはもう、まさに神のおかげで、バロック式のオルガンはないのです。言わば、まあ証拠不十分ですが、バッハが弾いた楽器のような類のものはないのです(ところで、このバブル・アンド・スクイーク3様式の楽器を、大聖堂のオルガンの高貴なダイアパソンと柔和なミクスチャーに代えようとする動きがあるようです)。

バッハをその時代に演奏されたように正確に演奏することは、たとえ望んだとしてもできませんし、そうしたいのかと問われたら、私は断固として「ノー」と言います。 ある時代で死んでしまう音楽もある、しかし、本当に不滅のものは世代から世代へ受け継がれます。解釈と、そして解釈の手段も、それぞれの世代によって異なります。もしその音楽が短命であれば、流行が変われば消えてしまうでしょう。もしその音楽が本当に生きているならば、音楽的思想のあらゆる変化を通して生き続けるでしょう。

ある若き俊英に「私はバッハは嫌いです、彼はあまりにブルジョワ的だ」と言われ、「私自身もブルジョワ4だから、バッハは全ての作曲家の中で最も偉大だと思う」と答えたことがあったかと思います。

バッハの強烈な人間性こそが、私や私の仲間のブルジョワにバッハへの愛着を抱かせるのです。プロレタリアートは(この国に存在するとすれば)自分たちの悪事で頭がいっぱいでしょうし、「支配階級」は(ニュー・ステーツマン5の想像の外に本当に存在するとすれば)自分たちの権利を守ることで頭がいっぱいで、人間らしくなる暇もないでしょう。バッハを歌う合唱団のメンバーは、もしかすると今の高度なインテリゲンチャのような、精巧な優れた文学的センスを持っていなかったかもしれません。バッハのテキストにおける敬虔主義は、たとえトラウトベック牧師6を想像してしまうような英語に翻訳されてしまったとしても、彼らを不愉快にさせるようなものではありません。ただ、合唱団のメンバーは文学の専門家ではないので、文学的貴族の深遠なる感覚に衝撃を与えるような言葉があっても、気づかないまま素通りしてしまいます。私たちイギリス人は文学的でもなければ芸術的でもないのですが、音楽的なのです7。

しかし、私たちはバッハを博物館の展示品としてではなく、一般の音楽愛好家に紹介しなければなりません。学者や古美術家の気配をほんの少しでも感じさせてはならないのです。例えば、チェンバロの代わりにピアノを使ったり、大きな音のパッセージではオーボエとクラリネットを重ねたり、バッハの通奏低音を「リアライズ」するためにチェンバロの代わりにまれに弦楽器を使ったり、ということでしょうか。状況が異なれば、扱いも異なりますが。

バッハは自分のカンタータや受難曲をどのように聴いていたのでしょう。彼は16声の合唱団を持っていましたが、彼自身の説明によると、あまり良いものではなかったそうです。同じくらいの規模の大したことないオーケストラと、大きなオルガンも。これが彼の聴いた音で、ジョージ・ダイソン卿8が言うように、彼は自分のカンタータのまともな演奏を聴いたことがあるかどうかも疑わしいところです。もし、リーズやハダースフィールドの300人の声楽家が歌うミサ曲や受難曲を聴いたらなら、彼はなんと言うでしょう。興奮し、高揚するのではないでしょうか。彼が期待していたものとは全く違うかもしれないし、こう言うかもしれません。

「これは私が望んでいたものではないが、私の心にあったものを実現した、それ以上のものだ。しかし、この巨大で素晴らしい合唱団を伴っていながら、2本のオーボエと2本のフルートからなるあの惨めな小さなオーケストラ、あれは何をしているのだ。これは当然、変えなければならない」

「ここにクラリネットという楽器がある。これはオーボエの音量を上げるのに非常に有効で、また効果は薄いが時にぷくぷく言ってしまうトランペットを安定させるのにも有効だ。それに、オルガンはどこだ? 私のオーケストラの隙間を埋めるにはオルガンは不可欠だ。あなたのホールにはオルガンがあるようだが、ピッチが違うから使えないと言う。なんとまあ、おかしな人たちだ。私の“Confiteor”や“Ein Feste Burg”の冒頭のコーラスをオルガンなしでどうしようというのだ? もちろん、何か付け加えなければならない。いや、私の作品がどう機能するかを理解している有能な音楽家ならば、私がやる必要はない。あなたのオーケストラにある、新しい楽器が役に立つだろう。あなたのその軽快なホルンは、私のものが喧しいのに対して柔らかい音で、あなたのトロンボーンは、私のものが柔らかかったのに対して喧しい音だ。全てが変わってしまっている、だから私の音楽の精神を守るためには、やむを得ず、書いてあるものを修正しなければならない」

バッハはトロンボーンとトランペットを同じ曲で使うことはない、と純粋主義者たちは言うかもしれません9。これは本当で、それについての素晴らしい理由が美学哲学の専門用語を駆使して語られてきました。本当の理由は、サンフォード・テリー教授によって発見されましたね、すなわち、同じ奏者が両方の楽器を吹いていたのだと! 現代の私たちは、トランペットとトロンボーンの両方を自由に使うことができます。オルガンがなければ、バッハがよくやったように、トロンボーンで声部を二重にしてもいいのではないでしょうか。ヒュー・アレン卿10は偶像破壊主義者ではなかったでしょうが、ロ短調ミサの最後のページではトロンボーンで声部を二重にしています。きっとバッハも同じことをしたに違いないでしょうね……彼のオーケストラの奏者たちがトランペットでハイDを出すのに夢中になっていなかったならの話ですが。

この原則を、バッハの弦楽器パートにも同様に当てはめられないものでしょうか。彼のオーケストラの弦楽器パートは非常に貧弱で、しかも全員が両手使い、つまりヴァイオリンもヴィオラも同じくらい酷く弾くことができる人たちだったそうです。バッハのアリア、特にロ短調ミサ曲のAgnus Deiでは、冒頭の素晴らしいメロディを奏でるために、使える弦楽器はすべて使ってしまいたかったのでしょう。楽譜を見ると、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンがユニゾンで演奏され、ヴィオラは沈黙しています。これは間違いなく、この部分のために、ヴィオラをヴァイオリンに変更し、内声部はオルガンやチェンバロでできる限り埋められるようにしたのでしょう。同様に、通奏低音の奏者が、今日私たちが耳にするチェンバロの嫌にバラバラのビンビンした音ではなく、流れるような伴奏で満たしていたとも確信しています。現代のオーケストラにはヴァイオリンもヴィオラもたくさんあるので、ヴィオラ奏者がヴァイオリンを担当する必要はなく、その結果彼らは何もせずただ座ってお金を稼いでいます。それなら、この流れるような伴奏を彼らに任せても正当性はあろう、と私は思うのです。試してみたところ、ヒュー・アレン卿は少し驚いていましたが、「とても美しい音だ」と言いました。

そういう適応のさせ方の問題と密接に関係しているのが、言葉の問題です。この件については、純粋主義者たちは2つのグループに分けられます。1つは、演奏はオリジナルの言語でなければならないというグループ。バッハはドイツ語のテキストのために音楽を書いたのだから、ドイツ語のテキストのみ使用可能だと。当然その結果、歌については、演奏者のほぼ全員が発音すらまともにできず、聴衆のほとんどもまともに理解できていません(私が言っているのはもちろん専門家の聴衆のことではなく、バッハを歌ったり聴いたりするのに群がる大勢の聴衆のことです)。もう1つは、英語で演奏されてしかるべきでも、バッハのレチタティーヴォの一音たりとも変えてはならないので、歌詞が台無しになってしまっても容認するグループ。この人たちは明らかに、欽定訳の美しさには何の思い入れもなく、バッハの音楽の一音でも変えるくらいなら、私たちの英訳の一つにある“One brief hour”のような恐ろしさ11も容認してしまうのです。このような場合、実際に私たちは忠誠心の対立に直面することになります。バッハの比類なき音楽への忠誠と、欽定訳の比類なき美しさへの忠誠の対立です。

もちろん、バッハがアリアやアリオーソにおけるような、明確なメロディックなパッセージを持っている場合、まず音符が先に来なければなりません。 しかし、言葉に音符を当てはめてテクストを正しく宣言することが目的のただの語りでは、優れた英語の聖書言語を維持するためであれば、確実に、音符を1つか2つ変更しても良いでしょう、もちろんそうであっても、ここでさえも、バッハがある特定の単語に対し素晴らしい表現豊かなフレーズを付けている場合、当然、それを表現する音符の下に言葉を置かなければなりません。したがって、私たちには、バッハの素晴らしく音楽的な装飾の元に“pray”という言葉を置くために“Go and pray yonder”ではなく“Go yonder and pray”と言う義務があるわけです。

このような視点は、バッハを指揮するために来英する著名な外国人音楽家たちには当然思い浮かびません。私は以前、ある有名で非常に才能ある外国人指揮者とこのテーマについて話したことがあります。彼はバッハ/エルガー版の「受難曲」のレチタティーヴォがわずかに変更されていることに、大変ショックを受けていました。 私は彼に、イギリスの全ての人が愛する公認の欽定訳のテキストを保持するために作られたものですと指摘したとき、彼は軽蔑しながら「誰がそれを公認したのか知りたいものだ」と答えました。私はトラウトベックの文体には大いに不満があるのですと異議を唱えましたが、彼はただ「自分は非常に信心深い人物だと信じている」と言うだけでした。

バッハは自分のオーケストラの指示を常に文字通り実行することを意図していたのでしょうか。例えば、バッハはどの楽器が通奏低音を担当するかほとんど明記していません。ロ短調ミサ曲のAgnus Deiを、バイアード12氏の表現力豊かな言い方を借りれば「ポツポツ」と呼ぶところのチェンバロで伴奏させたり、またコントラバスの低音をフルに使ってうなり声を出しているのを聴いたことがあります。 繰り返しになりますが、バッハがオブリガートを書き、そこに“oboe col violini”記したとき、それは本当にずっと重ね続けることを意味しているのでしょうか。リハーサルで、オーボエにある番号の小節だけ休むように指示し(もし実際にオーボエ奏者が書かれた通りにずっと演奏しようとしたら、おそらく爆発してしまうでしょう)、時にはヴァイオリンに、静かにオーボエだけを聞かせるように指示したとは考えられないでしょうか。私はこの実験を「主よ、人の望みの喜びよ」の器楽の間奏で試してみましたが、上手くいったと思っています。

さて、ここで幾分大げさに言うところの「通奏低音のリアライズ」という問題に取り組まなければなりません。 アリアの多くと福音史家のレチタティーヴォ全体において、バッハが用意しているのは低音と、低音の上で演奏されるべきハーモニーを示すための必要な数字だけです(ちなみに数字付き低音とは、現代でウクレレ用の楽譜に採用されている方式と同じようなものです)。通奏低音パートでは、その数字にしたがって即興で伴奏をつけるのが鍵盤奏者の役目でした。

バッハのレチタティーヴォの普通使われるピアノの楽譜に見られるものは、バッハが書いたものではないということはいくら強調してもし過ぎることはないでしょう。すでに述べたように、バッハがレチタティーヴォのために書いたのは、和声を示すのに必要な数字付き低音だけです。通常の受難曲のヴォーカルスコアでは、この低音は楽器の最も鈍い部分に置かれた一連の分散和音として「リアライズ」され、その扱いはほとんど変化せず、特にカデンツはほとんど耐えがたいものとなっています。しかし、私はこの印刷されたピアノのパート譜が演奏されることはないと願いまた信じていますし、編曲者には悪いけれども、これは演奏されることを意図していなかったのだろうと思います。それならいっそ、バッハの低音と数字だけを印刷し、こんなつまらない和音を弾けばバッハを弾いていることになるなどという考えを単純な人たちに与えない方が良かったのかもしれません。では、バッハのレチタティーヴォはどのように演奏すれば良いのでしょう。バッハと、彼の指導を受けた弟子たちが「リアライズ」の方法で何か面白いこと、精巧なことをやったという証拠がいくつかあります。私たちも、もちろん常にバッハのイディオムの範囲内で、何か面白いことや凝ったことをしようとしたら、それは失礼なことなのでしょうか。このように、私たちは「通奏低音」という言葉を、物語の性質や言葉の感情的な内容によって変化する、流れるような旋律の輪郭によるものだと、真に解釈すべきだと思うのです。

「文字は殺しますが、霊は生かします」13。もし私たちがバッハの文字に念入りに、機械的に固執するならば、必然的に精神を殺すことになるでしょう。バッハの聴衆は18世紀のドイツのルター派で、私たちとは全く違う考え方をしていました。例えば、神学に対して非常に私的に反応し、“Mein Jesu gute Nacht”を歌うのは何でもないことでした。私たちの時代の純粋主義者は“My Jesus now good night”と歌わせようとしますけども、英語では単に気取っているに過ぎないことを、私たちは当然理解しています。また18世紀のドイツの市民は、お金に見合うだけの価値を好み、教会で3時間半の音楽と説教を聴いて、あるいは寝る人もいるでしょうが、そうして過ごすことは何でもないことだったのです。しかし私たちは、理解も早いですが、疲れてしまうのも早く、この音楽の感情に長く耐えることができないのです。

バッハの受難曲を全曲演奏し、各部の間に“バッハ”ランチョン・パーティーを行うのが最近の流行りです。私はこれは間違いだと思います。ホメロスも時に居眠りはしかたない14、いくつかのアリアは、バッハの発揮する最高水準に達していないものがあることは認めざるをえません。私は、機械的な完全性のためにこれらを含めるのは間違っていると思います。バッハは、これらすべてを同じ機会に演奏することを意図しておらず、年ごとに異なる選択をした可能性もないとはいえません。その根拠がないことは認めますが、それでも不可能ではないでしょう。どうして私たちが、バッハが苦しんでいたあらゆる困難をこれ以上抱えて演奏すべきというのですか、シェイクスピアをエリザベス朝時代の発音で上演するのと同じように。もし文字を修正することでバッハの精神を殺すなどというのであれば、彼は死んだまま他のミイラと一緒に博物館に置いておいた方がマシでしょう。どんな変化や機会を経たとしても、その音楽の美しさは衰えません。なぜなら、彼の音楽は、美学者、音楽学者、伝道者だけでなく、何よりもホイットマンの言う「神聖なる平民」15、すなわち、宗教、絵画、詩、音楽におけるほとんど全ての価値あるものがそこから生まれている偉大なる中産階級にとって魅力的であるからです。

最後に一つ小話を。先日、メッセンジャー・ボーイが代金引換の小包を携えて玄関にやってきました。私がお金を支払い、点線に沿ってサインをして、彼の正式な“Thank you”を受け取ると、彼はしばらく躊躇って、それからこう付け加えました。“When’s the Passion?”(了)

註

1.^ ベルトルド・トゥールス(1838-1897)。オランダ生まれの英国のヴァイオリニスト。

2.^ ペリウィグ様式(periwig style)なるちゃんとした言葉があるのかは不明だが、ペリウィグとは当時の「かつら」のこと。あの肖像画でよく見るクルクルした頭の、あれである。

3.^ バブル・アンド・スクイーク(Bubble and squeak)とは、ローストディナーに使用した残り物の野菜を軽く炒めて作る伝統的なイギリス料理のことだそう。イギリス風お好み焼きのような感じ。残り物、ごたまぜ、伝統的、というイメージ。

4.^ ここでヴォーン=ウィリアムズが用いているブルジョワ(bourgeois)とは、当然、現代の日本語としての「お金持ち」という意味ではなく、この後に続く部分を読めばわかるように、プロレタリアート(proletarians)でも支配階級(governing classes)でもない、中産階級(middle class)のことを意味している。講演の最後の方で中産階級という言葉が登場する。この記事の「解説と小論」の部分もご参照願いたい。

5.^ ニュー・ステーツマンはイギリスの評論週刊紙。1913年創刊。社会主義的な見地から政治、文学、美術を扱う。

6.^ ジョン・トラウトベック牧師(1832-1899)はウェストミンスター寺院の司祭でもあり、モーツァルト、グルック、ベートーヴェン、ブラームス、ドヴォルザーク、グノー、リスト、サン=サーンス、シューマン、ワーグナーなど、多くのクラシック音楽作品を英語訳した人物でもある。少なくともバッハの訳に関しては、ヴォーン=ウィリアムズは不満を抱いているようだ。

7.^ イギリスのことを“Das Land ohne Musik”(音楽なき国)と書いたドイツ人がいたそうで、この言葉ばかり有名になりソースは色々書かれていてはっきりはわからないが、ドイツから見たらイギリスはそうだろうなというのはわかる。以前書いたボールト指揮のブラームスの記事もご参照ください。

8.^ サー・ジョージ・ダイソン(1883-1964)はイギリスの作曲家。サー・ヒュー・アレン(cf.脚註10)の後を継ぎ、王立音楽大学の学長を務めた。

9.^ バッハのトロンボーンの使用については、以下のサイトも参照。Musicology for Everyoneの“Trombones in the music of J.S. Bach”というもの。Charles Sanford Terryは“Bach’s Orchestra”という本を書いている。

10.^ サー・ヒュー・アレン(1869-1946)はイギリスの指揮者。パリーの後任として王立音楽大学の学長を務めた。

11.^ ヴォーン=ウィリアムズは“One brief hour”という訳を悪い例として挙げている。マタイによる福音書26:40のことだと思われるが、欽定訳聖書では“one hour”、新国際版聖書(NIV)では“one short hour”である。欽定訳聖書を取り入れたというエルガー版のマタイでは確かに“one hour”と歌っている。バッハではないが、ジョン・スパロウ=シンプソンの訳を用いたジョン・ステイナー(1840-1901)の合唱曲「主を十字架に」では“One brief hour”が用いられている。なぜ“One brief hour”という訳が悪いのだろうか。欽定訳と違うからという理由はわかるが、この一単語の追加をそこまでこだわる理由はなんなのだろう。なお、この“One brief hour”という表現はホイットマンの『草の葉』でも用いられている表現である。

12.^ ハーバート・バイアード(1912-1977)はイギリスのオルガン奏者。

13.^ コリントの信徒への手紙二3:6

14.^ Homer occasionally nods、弘法も筆の誤り、の意。

15.^ ホイットマンが用いた“O Divine Average!”という言葉は様々に訳され解釈されるが、僕は有島武郎の「神聖なる平民」を採用した。他に「聖なる平等人」、「神々しい一般の人」、「神聖なる尋常」などの訳を見つけたが、ブルジョワの話なので平民が良いかなと。この言葉をホイットマンが用いたのは20世紀初頭のアメリカ。Divineの後にAverageが続くなんてありえないピューリタンの国で、どんなに衝撃的な言葉だっただろう。

解説と小論:ヴォーン=ウィリアムズ、偉大なるエヴァンジェリスト

以上がヴォーン=ウィリアムズの講演の和訳である。1950年、今から72年前のイギリスで、バッハに関してこのように語っていた作曲家がいたのだと思うと、とても面白い。今年はTwitterの方で、ヴォーン=ウィリアムズ指揮によるバッハのマタイ受難曲の録音についてツイートしたが、このような考えを持ちながら指揮したのかと思うと、録音の方もいっそう楽しめると思う。

【ヴォーン=ウィリアムズ生誕150周年①】今日は各所でRVWが演奏され、僕もこれから色々RVWのツイートしよう!と意気込む。意気込むのだけは得意よ🥰 いきなり変わり種、ヴォーン=ウィリアムズの“指揮”による、バッハ:マタイ受難曲、1958年3月、リースヒル音楽祭の録音です。https://t.co/w33igctOAj

— ボクノオンガク (@bokunoongaku) May 14, 2022

ヴォーン=ウィリアムズのファンの中には、保守的な彼がなぜ通奏低音でピアノや電子オルガンを使ったり、全曲やらずにカットしまくったりしているのか、疑問だった人もいると思う。というか、僕は疑問だった。いや、本来はブックレットの解説を読めば大体わかるはずなのだそうだ。これは、この記事を書くために色々調べてわかったことなのだが、↑のCDのブックレットにはJerrold Northrop Mooreによる解説が付いているらしいのだけど、僕が所有しているCDは残念なことにブックレット紛失のもので、内容を詳しく確かめられていないのである。CD自体やや稀少盤で、ブックレットのためにもう一度買うのは高く付くしちょっと面倒だし……しかし、そこでヴォーン=ウィリアムズのバッハ観について概説されているという情報は得ることができた。ヴォーン=ウィリアムズが先の講演で述べている古楽に関する事柄などは、1950年と現代とではまた違った事情もあるだろうが(少し後述する)、彼には彼の、音楽に対する、あるいはバッハに対する愛と信念があり、このような演奏になっているのだと納得できるはずだ。

ヴォーン=ウィリアムズは1903年にロンドン・バッハ合唱団に入団し、演奏に参加することで音楽を学んでいった。ランベスの聖バルナバ教会で短い間オルガンを弾いたそうだが、そこでもおそらくバッハを弾いたことだろう。彼が信徒にバッハを紹介したことは間違いない。第一次世界大戦では自ら志願し衛生兵として入隊したヴォーン=ウィリアムズだが、1915年のサフロンウォルデン駐屯中は自由時間のほとんどを当地の教会のオルガンでバッハを演奏して過ごしたという。

Jerrold Northrop Mooreは、ヴォーン=ウィリアムズ指揮のバッハ「マタイ受難曲」について、メンデルスゾーンによる蘇演の20世紀版であると評した。少しイギリスにおけるこの曲の受容史に触れておくと、1871年にサー・ジョゼフ・バーンビー(1838-1896)がウエストミンスター寺院で指揮したという記録があるが、当時は聴衆にとってまったく馴染みのある曲ではなかった。1910年には、スタンフォードがこの曲の全曲演奏は2回しかしていないと語っている。サー・ヘンリー・ウッドは、1908年にシェフィールドの音楽祭で、欽定訳聖書に忠実ではない英文を用いて、大管弦楽と大合唱団による演奏を行ったそうだ。その後、欽定訳聖書の英文を取り入れたエルガー&アトキンス版が登場し、1911年の音楽祭スリー・クワイア・フェスティバルで初演。ヴォーン=ウィリアムズによるマタイ受難曲の演奏もベースになっているのはこのエルガー版で、おそらくヴォーン=ウィリアムズはその1911年の演奏で知ったと考えられている。これが出てからは、サー・ヒュー・アレン、サー・ヘンリー・ウッド、チャールズ・ケネディ・スコット、サー・エイドリアン・ボールトらの、ヴォーン=ウィリアムズの仲間たちがマタイ受難曲全曲に取り組んでおり、自身もこの大きな山を登らなければならないという感覚が彼を突き動かしたのだろう。

1921年、ヴォーン=ウィリアムズはサー・ヒュー・アレンからロンドン・バッハ合唱団の監督を受け継いでいる。バッハ合唱団と初めてマタイ受難曲を歌ったのは1923年3月。それを聴いた師のスタンフォードは、ヴォーン=ウィリアムズに電報を打ち、威厳があり敬虔な演奏だった、バッハの意図通りだった、若干感情的に歌いすぎだった、などの感想を送っている。また、エイドリアン・ボールトも彼のマタイ受難曲演奏について言及しているので引用しよう。

ヴォーン=ウィリアムズがロンドン・バッハ合唱団を引き継いだとき、彼は事務局に、最初の冬の間はずっと演奏会を一切行わすにバッハのマタイ受難曲の研究に専念させて欲しいと要求しました。それから復活祭の時期になると、彼はさまざまな場所で、合唱団のさまざまなセクションで抜粋した演奏を行いました。私は初めの頃のものを聴きましたが、とても感動的で、興味深い演奏でした。彼はバッハに対して、おそらく万人の好みではない恣意的な解釈を取り、音楽祭に結びつき深い印象を与え、彼の死の1、2年前には恒例演奏としてとますます発展していったのです。

彼が何度も何度も演奏するより前に、ロンドンでマタイ受難曲を初めて聞いたときの私の最大の印象は、そういう意味で指揮法における優れた作品ではない、ということでした。偉大な音楽家が実に6ヶ月もの間、多くの知的な人々と仕事をし、最終的にはバッハのマタイ受難曲についての彼自身の見解を合唱団全体に印象付け感銘を与えたということであって、全くもって指揮がどうこう言う作品ではないのです。演奏は「ヴォーン=ウィリアムズの眼鏡を通したバッハ」というリハーサルにリハーサルを尚も重ねなければ進まないのです。マタイ受難曲の演奏は、ヴォーン=ウィリアムズにとって精神的な問題でした。

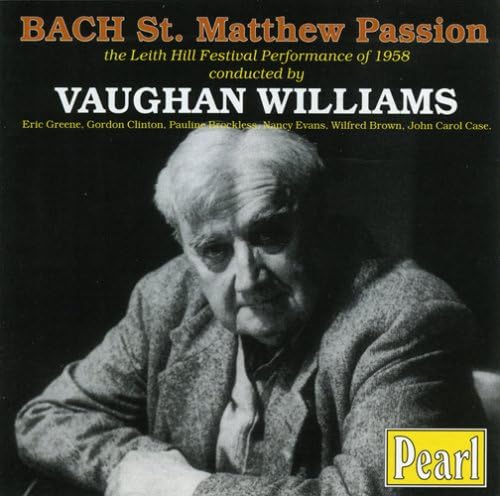

1931年、リースヒルにドーキング・ホールが出来て以降、ヴォーン=ウィリアムズはリースヒル音楽祭でマタイ受難曲を指揮するという、独特な伝統を築き上げてきた。初回はこの年に亡くなった姉マーガレット(リースヒル音楽祭の設立者)の追悼の意味も込めたものだったが、この催しは人気になり、財政難で演奏できなかった数年を除き毎年行われる恒例行事になった。1958年には2回公演、1回目はサー・トーマス・アームストロング(1898-1994)の指揮で、2回目は今まで通りヴォーン=ウィリアムズの指揮で行われた。ヴォーン=ウィリアムズ指揮の3月5日の演奏が録音され、上述のCDが出たわけである。これは放送用ではなく、彼の85歳のお祝いに贈るプレゼントとして録音したものだそうだ。この録音から半年も経たずに、86歳になる前にヴォーン=ウィリアムズは亡くなってしまう。彼の白鳥の歌とも言えるバッハのマタイ受難曲録音は、彼が長い年月をかけて悩み、試み、そしてゆっくりと成熟した、生涯をかけた音楽的実践の成果であると言える。先に紹介したAlbionのCDのライナーには、このヴォーン=ウィリアムズが指揮したリースヒルでのマタイは、参加した多くの人が「忘れられない」と語ったと書いてある。彼は多くの実演を通して、また講演や文筆活動を通して、自らの音楽への信念を広めんと努めたのだ。

ピリオド演奏についての彼の意見にも少し触れておこう。実際にリースヒル音楽祭で通奏低音にピアノや電子オルガンを用いている点は多々批判されたそうだ。ヴォーン=ウィリアムズも昔は「レチタティーヴォにはチェンバロと小オルガンが理想的だが、実際問題できない、誰がやるだろうか。チェンバロだけではどうしても古臭い雰囲気が出るので避けたい」と書くなど、一応は理想的であることを認めていたが、最晩年には「チェンバロやヴィオラ・ダ・ガンバを通奏低音に用いるのは、バッハを博物館のケースに入れるのと同じだ」とかなり強い信念を持って古楽器を避けるようになった。現代でもチェンバロの音はBGMなどとして用いられれば一気に高貴なバロックの雰囲気を醸し出すが、やはりこの音色は特徴的で、一瞬で「いにしえの時代」というイメージを思い起こさせることが可能な楽器である。今ほど古楽器が活躍する時代でもないヴォーン=ウィリアムズの時代では、それこそ「博物館の楽器」のイメージが強かったことだろう。また、英訳を導入することや、そのために音符の一部を改編することに関しては、ヴォーン=ウィリアムズがバッハ合唱団を率いるようになってからずっと頭を悩ませていた事柄だった。マタイ受難曲だけでなく、ロ短調ミサや他の曲でも同じだった。合唱団のメンバーはラテン語やドイツ語に嫌悪感がある訳ではないが、どうしても母語でないと心を込められない、とヴォーン=ウィリアムズは思っていた。そうであれば、バッハの音楽と言葉の繋がりを紐解き、どこでどう変えればバッハの真意を変えることなく、また合唱団も本心で共感して歌えるのかを考え抜いたのである。音楽評論家のマイケル・ケネディ(1926-2014)は、これはヴォーン=ウィリアムズの、音楽におけるナショナリズムと結びついていると指摘している。バッハは時代や様式にとらわれない偉大な音楽家で、あらゆる場所で通用すると信じていたヴォーン=ウィリアムズ。バッハがインターナショナルになるには、まずなんとしても自分たちの同胞に訴えかけなればならないのだ、と。現代の多くの合唱団でも、母語以外の歌詞を歌う際にはもちろん意味を学んでから歌うだろうが、彼は「意味を理解した外国語」を歌うことと「母語で心を込めて歌うこと」を明確に区別していたし、聴衆の「翻訳を見ながら外国語の歌を聴くこと」と「母語で歌われる歌詞を理解すること」の差を大きく感じていた。彼は合唱団はもちろん、歌わない奏者たちや聴衆ら、そこにいる全ての英国人たちに理解してほしいと考えていたのだ。彼をバッハの伝道師と言わずになんと言おう。

さて、この講演は、彼の音楽とバッハへの愛はもちろん、深い洞察と彼なりのユーモアのセンスが含まれた、実に魅力的な内容になっている。ヴォーン=ウィリアムズがどういう人物だったのか、少し理解が深まってもらえたなら、僕もブログを書いたかいがあるというものだ。最後の小話は、座布団もらえると思いますか? 僕は一枚持っていかれると思います。

脚註以外に、個人的な見解として、少し「ブルジョワ」について触れておこう。バッハを偉大なるブルジョワと称賛し、自身もブルジョワだからバッハを愛していると言ったヴォーン=ウィリアムズ。彼自身は裕福な家庭に生まれているが、特に地位や名誉、あるいはお金に固執する性格ではなかった。この講演の肝でもある、気鋭の音楽家との対話、「バッハはブルジョワだから嫌いだ」に対して「私もブルジョワだから好きだ」というのは、非常に解釈の難しいところである。間違っても「私も金持ちなので好きだ」などと答えているのではないのは、後半を読めばわかるだろう。ちょっと正確に書けるか僕自身も不安だが、説明したい。若い音楽家の嫌いだという理由が、「バッハはブルジョワ、つまりミドル~アッパークラス的な、お高くとまった感じがするから嫌いだ」なのか「バッハはブルジョワ、つまり中産階級的であり他のバロック作曲家のようなきらびやかな貴族趣味がないから嫌いだ」なのかは判断できないものの、ヴォーン=ウィリアムズは「バッハも私もブルジョワ、つまり、現代の豊かさと芸術の源泉である多くの“普通の人々”すなわち“人間らしい人間”だから、好きだ」と答えているのだと、僕は理解している。労働者階級や支配階級も、ヴォーン=ウィリアムズは「それは存在するのか」というスタンスであり(もちろん社会学的・経済学的に分類することは可能だろうが)、重要なのはそこではなく、真の芸術においては社会階級など無関係であり、どのような人であろうと「人間らしさ」が発露するものが偉大で価値あるものだと、そのように信じているのだろう。

バッハは偉大なるブルジョワで、彼の音楽は「神聖なる平民」のための音楽だというヴォーン=ウィリアムズの主張は、僕はこれからよりいっそう重要になるものだと思っている。貧すれば鈍することに僕も異議はないし、貧乏人にクラシックはわからない、本場で聴かなければ意味がないなどと言う評論家もいる。あるいは日本語に翻訳された歌曲やオペラアリアを蔑視する音楽ファンもいるだろう。それらの言説にだって何かしらの意味はあろうが、しかし本当の豊かさ、本当の音楽の持つ偉大さというのは、そういう次元にあるものではないと思う。バッハ音楽の偉大さは、一部の選ばれたエリートのみがその真価に到達できるという類のものではなく、あらゆる人を魅了する普遍性にあるのだとヴォーン=ウィリアムズは説いている。彼の音楽への献身は、自分の愛する音楽に献身したいと考える音楽家ないし音楽に携わる人が、今後何を考え、どう動いたら良いのかという、指針のひとつになると僕は思う。音楽史的に見れば、偏屈で変わり者の爺さんの戯れに過ぎないかもしれないが、この講演の内容はきっと、一部の音楽好きに限らず、多くの人の心に何かを残してくれるものだと信じている。

【参考文献・音源】

有島武郎『有島武郎全集 第8巻─評論・感想2』(筑摩書房, 1980)

Foreman, L., Record Review The St. Matthew Passion conducted by VW, Journal of the RVW Society, No.18, 2000, pp.7-8.

Holmes, P., Vaughan Williams: Illustrated Lives Of The Great Composers, Omnibus Press, 2011.

Kennedy, M., R.V.W.& J.S.B., Journal of the RVW Society, No.18, 2000, pp.4-5.

日本聖書協会『聖書 新共同訳』(日本聖書協会, 1987)

Terry, C.S., Bach’s Orchestra, Oxford University Press, 1972.

Vaughan-Williams, R., Some Thoughts on Beethoven’s Choral Symphony with Writings on Other Musical Subjects, Oxford University Press, 1953.

グレート・シンガーズ/キャスリーン・フェリアー – J.S. バッハ:マタイ受難曲(英語歌唱)/「イエス=キリストを記憶にとどめよ」(英語歌唱)

キャスリーン・フェリアー (アーティスト), J.S.バッハ (作曲)

バッハ/エルガー版のマタイ受難曲、1948年の録音。指揮はレジナルド・ジェイクス、訳はジョン・トラウトベックとヘレン・ジョンストン。コントラルトにはキャスリーン・フェリアーが参加している。

ジョン・ステイナー(1840-1901)の合唱曲「主を十字架に」を収録した英国合唱曲集。

St Matthew’s Passion (1958)

Nancy Evans (Alto), Gordon Clinton (Baritone), John Carol Case (Baritone), & 7 その他

先程貼ったTwitterでも紹介している、ヴォーン=ウィリアムズ指揮のマタイ受難曲、リースヒル音楽祭での1958年録音。

Author: funapee(Twitter)

Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more