ブルッフ スコットランド幻想曲 作品46

長くブログをやっているが、マックス・ブルッフ(1838-1920)の曲について書くのはこれが初。なぜ突然書こうと思ったかというと、曲を聴いていたら突然ビビッと来たからである。良いですよね、ブルッフの曲。ということで、最近妙にお気に入りになってしまったスコットランド幻想曲を取り上げたい。スコットランドの民謡を用いたヴァイオリンとオーケストラのための協奏的作品で、ハープも活躍する曲だ。

スコットランドのヴァイオリンと言えば「フィドル」。主に民俗音楽で使われるヴァイオリンのことで、こちらも相当の歴史や伝統がある。いわゆる西洋芸術音楽(クラシック音楽)とは別の起源があって続いてきた伝承音楽だが、フィドル奏者たちはその辺りの垣根なく弾いていたようで、昼はヘンデルやコレッリの曲の合奏に参加した奏者が夜には村のダンスで弾いて……なんてこともよくあった。らしい。知らんけど。ちゃんと知りたい人はちゃんと調べてください。

スコットランドとクラシック音楽と言えばメンデルスゾーンの交響曲第3番「スコットランド」が思い浮かぶ。僕も大昔にブログで書いている。今回取り上げるブルッフの曲は多くの民謡の素材を用いており、メンデルスゾーンの曲よりもずっとスコットランド風が強い。ブルッフは民謡を、特にスコットランド民謡を偏愛していた。ドイツ生まれだが、ドイツ民謡よりスコットランド民謡の方が好みだと言っている。メロディこそ音楽の命であり、民謡のメロディを用いた作品はいつまで経っても新しいまま古くならない、という信念の持ち主だった。

さて、「スコットランド幻想曲」をめぐる作曲者ブルッフ、献呈者サラサーテ、初演者ヨアヒムの関係が面白い。ちょっとまとめてみよう。

1864年、ブルッフはヴァイオリン協奏曲第1番を作曲。同年の初演はケーニヒスロウという奏者で成功を収めたが、ブルッフはそれに満足せずヨアヒムに助言を求め、彼のアドバイスを受け1868年まで改訂作業を行う。結局、第1協奏曲は功労者であるヨアヒムに献呈されている。

1874年、ヴァイオリン協奏曲第2番の作曲を計画。これは途中で断念し「ロマンス 作品42」として発表。この少し前からブルッフはサラサーテと親交を深めており(サラサーテは1875年にラロのスペイン交響曲の初演を果たしている)、1877年にサラサーテを独奏に迎えて第1協奏曲を指揮したブルッフは、今までで最も熱狂的な聴衆の反応に感激し、すぐにサラサーテのために新作を書こうと決意。同年に書き上げた第2協奏曲はサラサーテの独奏で初演、サラサーテに献呈されている。

1879年、ブルッフはサラサーテの依頼で新曲の作曲を開始。ブルッフは「サラサーテのことを考えると、彼の演奏の驚くべき芸術性が再び私の中に浮かび上がってきた」と作曲家ゴルトシュミットに宛てて書いている。サラサーテに首ったけだったブルッフは、長く温めていたスコットランド民謡を用いた作品の構想もすぐに固まり、サラサーテに助言を求めて会おうと申し込むも、いつまで経っても返事が来ない。しびれを切らしたブルッフは、このときベルリンで作曲していたのもあり、ベルリン在住でベルリン高等音楽学校の学長をしていたヨアヒムにアドバイスを求めた。運指やボウイングなど多くの助言をもらい、ヨアヒムもまたこの作品を高く評価したそうだ。そんな経緯もあり、ヨアヒム懇意のジムロック社から「幻想曲:スコットランド民謡の旋律を自由に用いた、ヴァイオリンとオーケストラとハープのための」という曲名で出版。

1881年2月22日、ブルッフが率いていたリヴァプール・フィルで初演が行われる。ブルッフの指揮、ヨアヒムの独奏。ヨアヒムは基本的に自分に献呈された作品をレパートリーとしていたが、古典以外で他人に向けて作られた曲を演奏すること、それも初演するというのは珍しい。しかし結果的には、ブルッフはヨアヒムの演奏に不満だったようで、「十分な技術とフィーリングに欠いた演奏」とか「ヨアヒムはこの曲を台無しにした」とまで言っている。その2ヶ月後、ブルッフはサラサーテにごめんなさいして和解している。浮気したことを悔いたブルッフであった。ちゃんちゃん。

もう少し続けよう。1882年、イギリスにはいたけどスコットランドに行ったことはなかったブルッフは、ここで初訪問を果たす。この曲はブルッフがスコットランド民謡の資料を見て参考にしたもので、スコットランドを旅した印象ではない。

1883年3月15日、ロンドンのフィルハーモニック協会のオケ(現在のLPOやRPOとは無関係、ベートーヴェンの第九を委嘱したことで有名な団体)の、ワーグナー追悼演奏会にて、ブルッフの指揮とサラサーテの独奏で演奏。これは上手くいったようで、最終的にはサラサーテに献呈ということで収まっている。なお、このときは曲名がヴァイオリン協奏曲「スコットランド」と発表されてしまい、1888年の演奏会でもヴァイオリン協奏曲第3番「スコットランド」などと表記された記録がある。サラサーテは「協奏曲という表記の方が適切」と意見したそうだが、結局ヨアヒムのアドバイスに従った「幻想曲」を選んでいる。あれか、元恋人がくれたものでも、ものが良いのなら大事に使うタイプなのかな、ブルッフは。

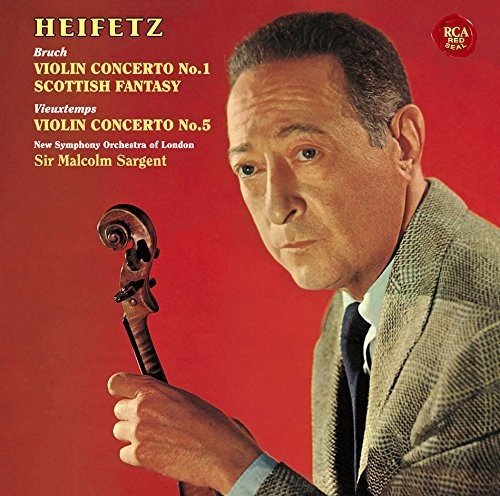

その後の演奏史はわからないが、1920年にブルッフが亡くなると演奏機会も減り(1935年にはユダヤ系と勘違いされナチスが演奏禁止にしている)、20世紀前半にはほとんど姿を消してしまった。ところが、1947年、名ヴァイオリニストであるヤッシャ・ハイフェッツによって初めて録音される。この演奏の素晴らしさもあって、この曲は一気に世の中に知られることとなった。

ハイフェッツは1945年に初めの妻と離婚し、翌46年に2番目の妻と再婚。47年4月には舞台の休養を宣言し、1949年までコンサートから遠ざかっている。レコーディングは行っており、全米演奏家組合による交渉が長引いたせいでRCAには録音できず、43年に組合と和解していたアメリカン・デッカで44年から46年まで録音、そのときの小品集はDGから出ており、愛聴盤だという人も多いことだろう。僕も大好きな音盤だ。

It Ain’t Necessarily So: Classic & Jazz Takes

Alexander Krein (作曲), Antonín Dvorák (作曲), Arthur Benjamin (作曲), & 36 その他

46年に再びRCAと契約を結び録音開始。47年9月、既に舞台休養期間に入っていたハイフェッツは、スタインバーグ指揮RCAビクター響と「スコットランド幻想曲」を録音。場所はハリウッドのRCAスタジオ。ハイフェッツはこの10年ほど前からビバリーヒルズに家を買って住んでおり、またオケはロサンゼルス・フィルとハリウッドの映画スタジオで活躍した奏者たちだと推察される。1961年にはマルコム・サージェント指揮ロンドン新響とステレオで再録している。第1、第2協奏曲も含めて、ブルッフはハイフェッツの十八番であった。1947年の初録音と1961年のステレオ録音、この2つの録音はスコットランド幻想曲の知名度を格段に高め、以降多くのヴァイオリニストたちのレパートリーにこの曲が加わることとなる。

個人的には、このハリウッドのオケと演奏した録音(↓のCD)が、まるで「スコットランドの絵葉書」のような趣でとても好きだ。絵画的、映像的な音楽がこのオケに合わない訳がない。非常に生き生きと背景を描くオーケストラのサウンドに、ハイフェッツのヴァイオリンがどこまでも完璧に、高貴に、この美しいメロディを歌い上げる。なぜこの曲を選んだかは不明だが、当時のハイフェッツにとって、ハリウッドのオケとこの曲をレコーディングするのはたいそう楽しかったことだろう。

序奏と4つの楽章からなり、30分ほどの演奏時間。この曲はウォルター・スコットの詩に触発されて作曲したと色々な解説文に書いてある。序奏の重々しい雰囲気はウォルター・スコットの書いた、古城を眺め過去の栄光を嘆く老いた吟遊詩人のイメージだそうだ。

第1楽章では“Through the Wood, Laddie”(森を抜けて、若者よ)という民謡が用いられている。効果的な重音も良いし、変ホ長調というのも良い、だが何よりもハープ伴奏が素敵だ。徹底的に美しい旋律を美しく聴かせる、ロマンティックがあふれている。

第2楽章には“Dusty Miller”(粉まみれの粉屋)という民謡が用いられている。バグパイプのドローンを模したオケの上にヴァイオリンが登場、縦横無尽、テクニカルで格好良い。1楽章の美メロとのコントラスト、激しい動きで魅せまくる、これぞヴァイオリン協奏曲(協奏曲じゃなくて幻想曲!)の醍醐味だ。

第3楽章では“Through the Wood, Laddie”がブリッジに用いられ、オケとヴァイオリンがそれぞれ奏でる。ヴァイオリンがこの楽章のメインテーマである“I’m a Doun for Lack O’Johnnie”(ジョニーがいなくてがっかり)のメロディを提示する、またこのメロディが滅法きれいで昇天する。和声も決して蔑ろにされていないし、オケが活躍するバランスやハープの使い所も非の打ち所がない。

第4楽章では、スコットランドで長く愛国歌・非公式の国歌として用いられてきた“Scots wha hae”(スコットランドの民よ)を基調としたメロディがメイン。凱旋歌のようだ。あらゆる技法を駆使して聴衆を魅了せんと働きまくるヴァイオリン、20世紀半ば、ハイフェッツだからこそ成し得た録音なのだなと納得する。最後に再び“Through the Wood, Laddie”が顔を出し、凱歌で勝利を飾ってフィニッシュ。

思うに、単なる美メロに終わらず、単に技術のひけらかしに終わらず、名曲として残ったのはその両者が上手く共存しているからだろう。ヴァイオリンのヴィルトゥオーゾと、永遠のメロディたる民謡。スコットランド幻想曲、ここはロマン主義の終着地の一つ。

Author: funapee(Twitter)

Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more