ルイ・オーベール 航跡 作品27

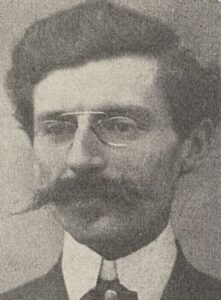

ルイ・オーベール(1877-1968)はフランスのブルターニュ出身の作曲家。同世代のブルターニュ出身の作曲家というと、2021年にブログで取り上げたジョゼフ=ギィ・ロパルツ(1864-1955)がいる。オーベールはバスク地方に移住したため、そこまでブルターニュの影響が濃い音楽家ではない。

またオーベールという名前の作曲家として、同じく2021年に18世紀の作曲家ジャック・オーベール(1689-1753)もブログ取り上げているし、昨年はRAIの動画でダニエル=フランソワ=エスプリ・オベール(1782-1871)という19世紀に活躍した作曲家のオペラ「マノン・レスコー」を鑑賞し、Twitterの方で紹介した。今回は、主に20世紀に活躍したオーベールさんの話だ。ということで、以下オーベールとはルイ・オーベールのことを指す。

オーベールの父は船主だった。母もまた船主の家出身で、父はファゴット、母は歌を嗜む、音楽を愛好する裕福な家に生まれた。小さい頃からピアノを学び、その腕前は抜群。またパリの教会で聖歌隊としても歌っていた。フォーレのレクイエム初演時には、ボーイソプラノとして「ピエ・イェス」を歌っており、晩年にフォーレはメゾソプラノ歌手クレール・クロワザに宛てた手紙で「これは少年合唱のために書いたものだ。最初にマドレーヌ寺院でこれを歌ったのは、今や口髭をたくわえたいい大人になったルイ・オーベール、才能ある作曲家でもある」と書いている。オーベールはパリ音楽院に入学し、フォーレの下で学ぶ。フロラン・シュミットやエネスク、ケクランは学友だった。

ラヴェルの創設した独立音楽協会に参加し、1911年、ラヴェルの「高雅で感傷的なワルツ」のピアノ独奏版初演を務めている。2歳年上のラヴェルとは公私ともに親しかったそうだ。ダフニスとクロエ作曲時にはオーベールも協力しており、ディアギレフがダフニスとクロエへ興味を失っていることにラヴェルが落胆し、フィナーレの作曲に悩んでいたときは、ラヴェルは自分と同じ「一流」作曲家のオーベールに代わりに作曲するよう提案したそうだ。オーベールはそれを拒否し、結局悩みに悩んでラヴェルが自作した。オーベールは後にこのことについて「私の音楽人生における偉大な栄誉は、たとえ私自身の作品が記憶に残らなかったとしても、あの日モーリス・ラヴェルにNonと言ったことだろうと思う」と語っている(ちなみにダフニスとクロエの日本語Wikipediaではマルセル・マルナ編のロザンタールの著書日本語訳を引いて逆のニュアンスで書かれているので、気になる方は見てみてください。僕はオーベールの「航跡」の仏語Wikipediaを見て書いている。こちらもマルナの著書の引用だそうだ)。

ラヴェルと親しかったほかには、1915年、出版社デュランの自宅でドビュッシーと共に「白と黒で」を弾いたという記録もある。ピアニストとしてはもちろん、作曲家としても活躍し、ポピュラー曲も含む多くの歌曲を書いたオーベール。ラヴェルの「マ・メール・ロワ」と同時期か少し早い時期には、ペロー童話を主題にしたメルヘン・オペラ「青い森」を作曲。1913年にアンドレ・カプレの指揮でボストン・オペラ・カンパニーによって初演された。

他にもバレエやオーケストラ曲など幅広く作曲している。今回取り上げる「航跡」(Sillages)はピアノ独奏のための作品。1908年~1912年にかけて作曲され、オペラ「青い森」と同じ1913年に初演された。3曲からなり、記事冒頭の音盤(ジャン=ピエール・アルマンゴーの演奏)でCD解説を書いている音楽学者Gérald Hugonによれば、ドビュッシーの「映像 第2集」、ラヴェルの「夜のガスパール」、フロラン・シュミットの「影」、サマズイユの「海の歌」に並ぶ20世紀初頭のフランスの作曲家によって書かれた最重要ピアノ三部作の1つ、だそうだ。ちょっと前者2作品と後者2作品の知名度に差がありすぎる気がするが……しかし後者2作も、そしてオーベールの「航跡」も、聴いてみてもらえれば言わんとすることはわかると思う。オーベールの選んだ3曲の主題は、海、スペイン、夜、という、非常にフランス近代らしさあふれたチョイスになっている。当時は人気を博したが、オーベールの死後長く忘れ去られていた。90年代になって再発見され、オーベールの代表作の一つと見なされている。ピアニストで音楽学者のGuy Sacreは「オーベールのピアニストとしての最高傑作」と評している。

第1曲Sur le rivage(岸辺にて)、ここはブルターニュか、それともバスクか、わからないけれども、フランスの沿岸部なのは間違いないだろう。打ち寄せる波のアルペジオ、その波間から浮かぶ和音のメロディが歌うのは、広大な大西洋への畏怖だろうか。海の美しさよりも、恐れや不安が前面に出ている。純然たる自然描写ではなく、自然に対面した人間の情景だろう。「海」ではなく「航跡」とされている所以である。

第2曲Socorry(ソコリー)、これはバスク地方にある小さな町、ユリューニュにある礼拝堂の音楽。序文にはVulnerant omnes, ultima necat.とあり、当地の教会の時計に刻まれている碑文を引用したそうだ。いわく「時間はすべてを傷つけ、最後には殺す」と。海の航跡に続き、ここでは人間の航跡が主題になっている。終始荘厳な雰囲気が漂い、しばらくするとバスク民謡が聴こえてくる。遠くから、徐々に近づくハバネラのリズム。愉快な舞踏、いや、愉快だった舞踏、この地に古くから深く深く刻まれてきた人々の精神、バスクの「死の舞踏」とでも言えるのだろうか。興奮の後は静かで、威厳ある雰囲気に。踊る民の幻を鎮める、教会の弔鐘のような響きで終わる。

第3曲Dans la nuit(夜に)、シューマンの幻想小曲集も思い出される、あるいはフランツ・リストか、変化に富んだピアノ書法である。夜の暗黒そのもではなく、その中できらめく光を探し求めるような、自由な幻想曲。驚くべきは、一見すると印象派風の音楽でありながら、2楽章のハバネラが回顧されることだ。さらには第1曲の主題も登場する。三部作としての全体の統一感が出るのはもちろん、ここまでの航跡をも辿らせる終曲。まるでこの夜の音楽は、ロマン派音楽の終着点であるかのようだ。

夜は終わりの象徴だろうか。あるいは幻想、空想の世界への入口かもしれない。星降る夜の、空の向こう、あの星たちがきらめく、遥かなるときを超えた永遠の宇宙へ……これから先、どこへ行くのかなんて全くわからない。ただ、間違いないことはある。ここまでは来られた。

Author: funapee(Twitter)

Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more