A・クライン 速記

現代音楽の話をしよう。いつもなら「ほら、古典しか興味ない人は帰った帰った!」とアンチ現代音楽派に塩をまくのだが、今回はどっちかというと古典音楽ファン向けかもしれない。むしろ「我こそは真の現代音楽の理解者である」という(自称)本格派の方にお帰りいただいた方が良さそうですらある。というのも、明確なメロディがあり、いわゆる感動的な印象を与えるように作られているので、そういうのを聴くと寒気がするようなメロディ・アレルギーの現代音楽オタクは聴かない方が心身の健康に良いと思うからだ。僕は優しいので、ちゃんと苦手な人に対して事前に配慮できるのである。えらい。

もちろん、ただ単に感動を煽るように作られただけのしょうもない作品なら、わざわざ紹介したりしないのであって、取り上げたい理由があるから取り上げている。アンナ・クライン(1980-)、ロンドン生まれでアメリカ在住の作曲家の「速記」(Shorthand)という作品だ。僕の個人的なメモ「いつかブログに書こうと思っている曲リスト」の中に長いことクラインの作品「雲の王子」が入りっぱなしになっており、とうとう書かずに別の曲の紹介記事を書き始めてしまった。雲の王子(Prince of Clouds)は2本のヴァイオリンと弦楽オーケストラのための協奏曲。↓の録音で聴けるので興味があればどうぞ。

いわゆる現代音楽作品は、よほど人気でもなければ一度録音されたらそれっきりで、演奏会では何度か再演されることはあっても、再録音されることは少ない。しかしこのクラインの「速記」は昨年再録音されているし、それを収録したクライン作品集の2024年の新譜(記事冒頭のもの)ではアルバムタイトルにもなっている。彼女にとって重要な作品であることは間違いない。

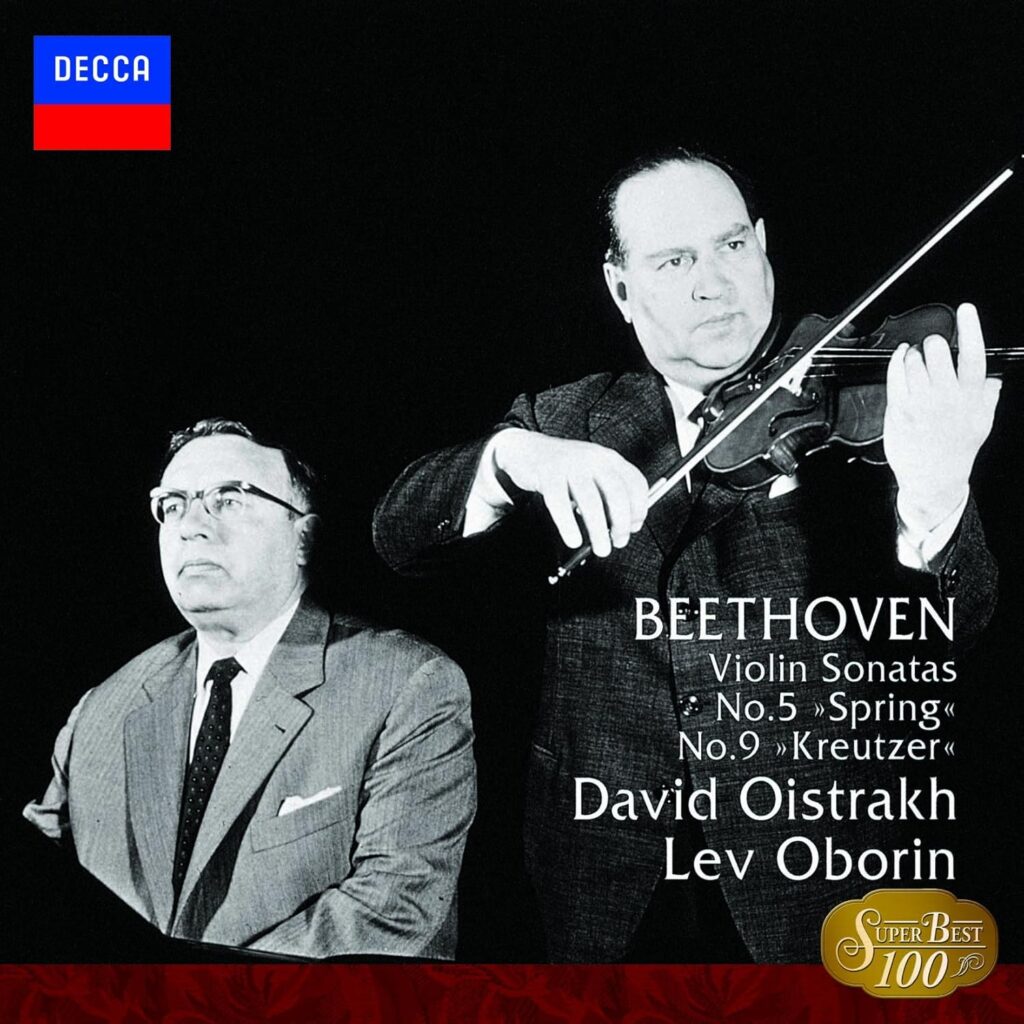

チェロ独奏と弦楽五重奏のための作品。新譜の演奏に先んじて、2020年に録音されたものが↓の「クロイツェル・プロジェクト」というアルバムに入っている。

米国の若いオーケストラThe Knightsによるプロジェクトで、ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ第9番「クロイツェル」と、それに触発されて書かれたトルストイの小説『クロイツェル・ソナタ』に影響を受けたヤナーチェクの弦楽四重奏曲第1番「クロイツェル・ソナタ」を結ぶ糸を探り、新作や新編曲で紐解こうというもの。興味深い試みだ。以前、ヴィヴァルディ作品を再構築した現代曲についてブログに書いたこともあったが(↓の記事です)、古典音楽愛好家もこういう曲なら現代作品に向き合いやすい。

この「クロイツェル・プロジェクト」の音盤では、The Knightsの創設者の一人、ヴァイオリニストのコリン・ジェイコブセンによるベートーヴェンのソナタの編曲に始まり、同じくジェイコブセン作曲の「クロイツィングス」、続いてクラインの「速記」、最後にヤナーチェクの弦楽四重奏曲第1番の編曲が聴ける。

クラインの「速記」はベートーヴェンとヤナーチェクの両作品を引用/オマージュした曲で、ここでは同オケのチェロ奏者カレン・オズニアンが独奏を務めている。そういうわけで、もしベートーヴェンとヤナーチェクの両作品をよく知らないのであれば、記事冒頭に貼った新録音ではなく、こちらのクロイツェル・プロジェクトの方から聴くと良いだろう。元の曲の主題を知った上で聴いた方が良い。ついでに、僕が昔(2009年)に書いたヤナーチェクの同曲の記事も読んでみてください。

冒頭に貼った新譜では、なんとヨーヨー・マがチェロ独奏を務める。エリック・ジェイコブセン指揮The Knightsと共演し、独奏チェロと弦楽オーケストラ向けに編成を拡大したものだ。この曲の他にもアヴィ・アヴィタルやペッカ・クーシストといった有名奏者と共演したクライン作品も収録。ソニー・クラシカルのデジタルリリースで、多分CD等ではないと思う。

この気になる「速記」というタイトル、トルストイの「音楽は感情の速記である」という言葉から取ったそうだ。日本ではあまり有名ではないと思われるが、海外では割と有名な言葉らしい。これに続く文は「言葉で表現するのが難しい感情が、音楽によって直接人間に伝えられ、そこに音楽の力と意義がある」というもの。僕もちょっと検索してみたけど、出典は結局わからずじまい。トルストイの『芸術とは何か』にも、そのような記述はなかったと思う。あったらごめんね、知っている人がいたら教えてください。しかしまあ同書を読めば、この言葉は大体トルストイの考えとずれていないのはわかるだろう。音楽は感情の最も素朴な表現であり、作品がいかに詩的で、写実的で、効果的で、興味深いものであっても、喜びの感情や他者との精神的な一体感を呼び起こさなければ、それは芸術作品ではない、とトルストイは語る。なおトルストイのこの名言はロシア語でも有名なようで、そこでは「速記」はстенографияという言葉で表される。訳が適切かどうか何とも言い難いが、クラインの曲名自体は英語でShorthandなので、まあ「速記」で良いだろう。

ある程度クラシック音楽を知っている人、というかベートーヴェンとヤナーチェクの両作品を知っている人であれば、クラインの曲にベートーヴェンの方の第1楽章の主題が2つ用いられていること、そのうち1つはヤナーチェクの方にも用いられいること、そして全体の雰囲気がヤナーチェクの作品を踏襲していることがわかるはずだ。10分ほどの単一楽章の作品で、ほぼ全編を通して胸が苦しくなるような哀愁が漂っている。冒頭からずっと熱に浮かされるようなチェロのソロ。五音音階と増二度が多用され、まるで東欧の民族舞曲でも聴かされているかのようだ。メランコリックな民謡風メロディを惜しげもなく用いて、激しく乱れる弦楽の混沌と、その解放によるカタルシス。好きな人は大好きだろう。しかし、嫌気が差す人がいるのも知っている。でも、ただメロディックで感動の押し売りをしたいだけではないのは、たとえ嫌いな人でもわかるはずだ。クロイツェル・ソナタについて多少なりとも知った上であれば。

東欧の民謡風音楽や、初期から中期にかけてのロマン派風の音楽。これらはむしろ、ヤナーチェクが「クロイツェル・ソナタ」で避けたものではなかっただろうか。ヤナーチェクだってそれをする技術は持っていただろうが、同曲においては付随音楽のような聴き手の感情を煽るのとはまた違った手法で卓越した描写力と構成力を発揮し、真に迫った音楽を作り上げた。しかしクラインは今「クロイツェル」を主題にした音楽を作る上で、現代人の多くにとって、言い換えれば大衆にとって、最も共感を得やすい方法を選んだ。それもヤナーチェクの同曲のような空気感だけを残して。なんということだ。もっとも、彼女はその方法しか選べなかっただけとも言えるだろうが、その選択には大きな意味があるとも言える。ドロドロした人間の感情を直接表現するとしたら、これ以上適切な手段があるだろうか。

ロマン派~印象派の音楽表現に倣う現代の作曲家や、普段そうでなくても敢えて大衆の好みに寄せた作品は世の中に多く存在して人気を博す一方で、そんなものは芸術とは言えないと批判する人もいる。なにも別に、吹奏楽コンクールで人気の出そうな曲ばかり作っている専業の作曲家のことだけを指して言っているわけではないが、わかりやすいメロディを主体として感情に訴えるという伝統的な手法が現代の「いわゆる芸術音楽」で採用される際、いったいなぜその手法なのか、ただ単に作曲家の技量の都合だけではない理由があるとなると、音楽は途端に面白いものになる。単に「◯◯をテーマにしてそれっぽいメロディ書いてみました」ではない。絶対にその手法でなければ表現し得ない、愚かな人間の持つ「感情」そのもの。それは醜くもあり、また美しくもある。ヤナーチェクの崇高さを無に帰すような、しかしある意味では大胆に核心を突くような音楽、これを芸術と見做すのは表現の手段にこだわる現代音楽ファンにとって、そう難しいことではあるまい。

トルストイの言葉をもう一度思い出す。いかに詩的で写実的で効果的で興味深いものであっても、感情を呼び起こさなければ芸術ではない。音楽は感情の速記だ、と。ヤナーチェクはある種の芸術の理解者には大いに感情を呼び起こすだろう、僕は呼び起こされた。しかし現代の大衆の感情をより大きく呼び起こすのは、ヤナーチェクとクラインのどちらだろう。なるほどクラインの「速記」は、大衆に向けた「クロイツェルの速記」に違いない。言葉にし難い感情、その感情「だけ」を取り出し、書き出したもの。その感情の裏側に、隠された心の内側に、精神のさらなる奥深くには、いったい何があるのか。ヤナーチェクの、トルストイの、ベートーヴェンの、書き残し伝えたいものは何なのか。それはこのクラインの音楽からは読み取れないだろうが、これに触れた多くの人がきっと、さらなる芸術の深淵を覗いてみたくなる……ことはなさそうだなあ! ほとんどの大衆にとっては、これで十分なのだ、これで満足させられてしまうのだ。感情の力、メロディの力とはそういうものだと思う。クラインがここで提示するものは、人間のとてもとても大事なもの、いちばんおいしいところであって、それは同時に抜き出してはいけないもの、それ単体で存在してはならないものなのだ。それを思いっきり抜き出し、皆の前に曝してしまった。悪意などない、誠実そのもの。これを芸術と言わずになんと言う。聴き手も誠実に向き合うべき音楽だと思う。

Author: funapee(Twitter)

Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more