ジョン・ウィリアムズ ヴァイオリン協奏曲第2番

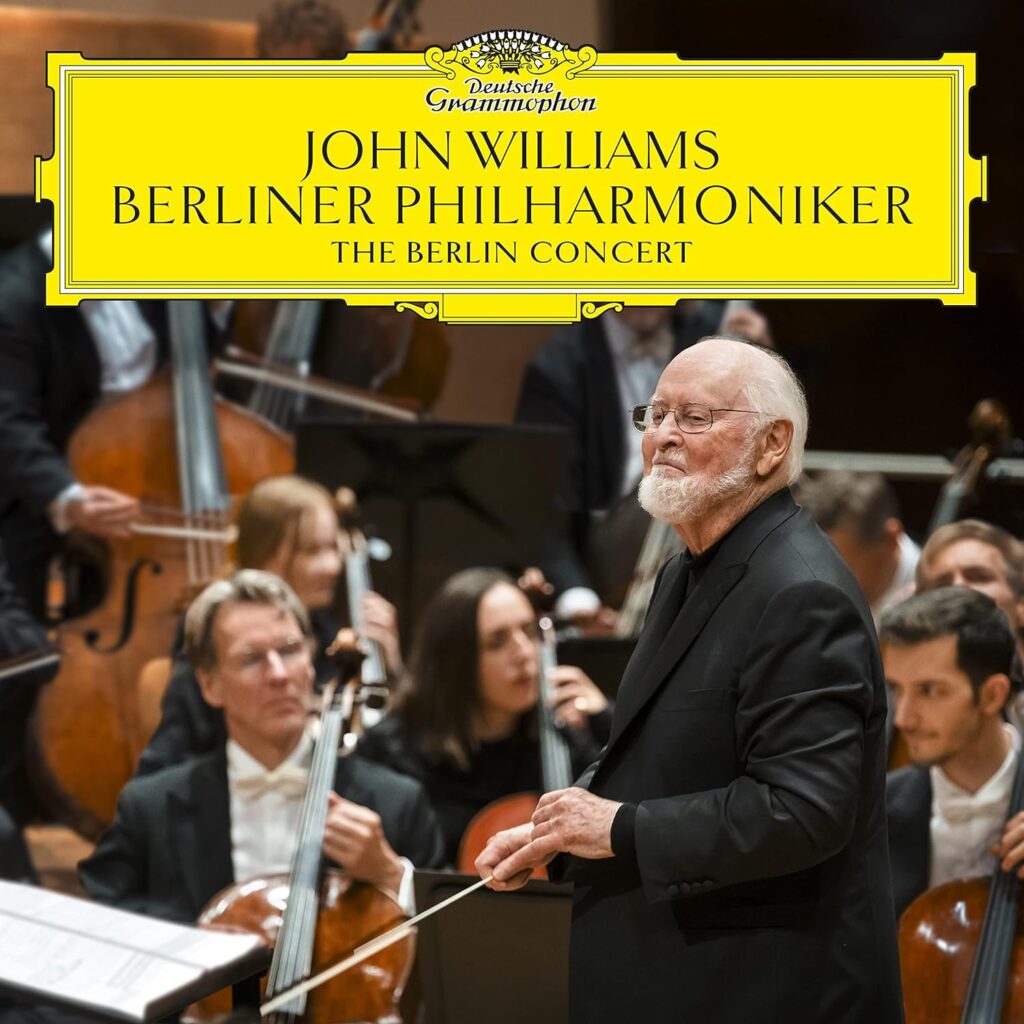

グローフェの「ハリウッド組曲」、コルンゴルトのピアノ五重奏曲と、ハリウッドに関連した音楽を続けて書いたが(理由は前記事参照)、この記事で締めくくろう。第3弾として挙げるのは、ハリウッドで最も有名な作曲家と言っても良いだろう、ジョン・ウィリアムズ(1932-)である。スター・ウォーズやE.T.などの映画音楽で知られる彼も、現在91歳、映画音楽界の巨匠は今やクラシック音楽界の巨匠としても注目度が高い。2020年には自身の代表作を振ったウィーン・フィルへの指揮デビューも話題になったし、2021年にはベルリン・フィルにもデビュー。2023年、今年の夏にはセイジ・オザワ松本フェスティバルで来日して指揮することになっている。

彼の映画音楽がいわゆる「クラシック」として評価され、演奏会で取り上げられ、また自身もボストン・ポップスだけでなくクラシック音楽を主とするオーケストラに呼ばれるようになるというのは、彼の映画音楽が素晴らしいからに他ならない。その一方で、彼は劇伴ではなくいわゆる芸術音楽(E-Musik)にも取り組んでおり、彼が今まで書いてきた多くの「協奏曲シリーズ」がその中心である。ではそちらが映画音楽ほどに評価されているかというと、そうではないのが実情だろう。なぜなら、彼の協奏曲には、映画音楽で味わえるジョン・ウィリアムズらしさ、つまり誰もが一聴してわかるド派手なインパクトと感動的なメロディが無いからだ。まあ「無い」は言い過ぎかもしれないが、ちょっと渋い曲が多い。そこが良いのだけど……。もし映画音楽と同様のテイストでコンサート・ピースを量産していたら、絶対もっと流行っていただろうし、売れていたと思う。でも、それをしない、できない、というところに、僕はクラシック音楽作曲家としてのジョン・ウィリアムズの魅力を感じる。映画と違い、売れる必要もなければ、流行る必要もない。それが真の芸術というものなのではないか?

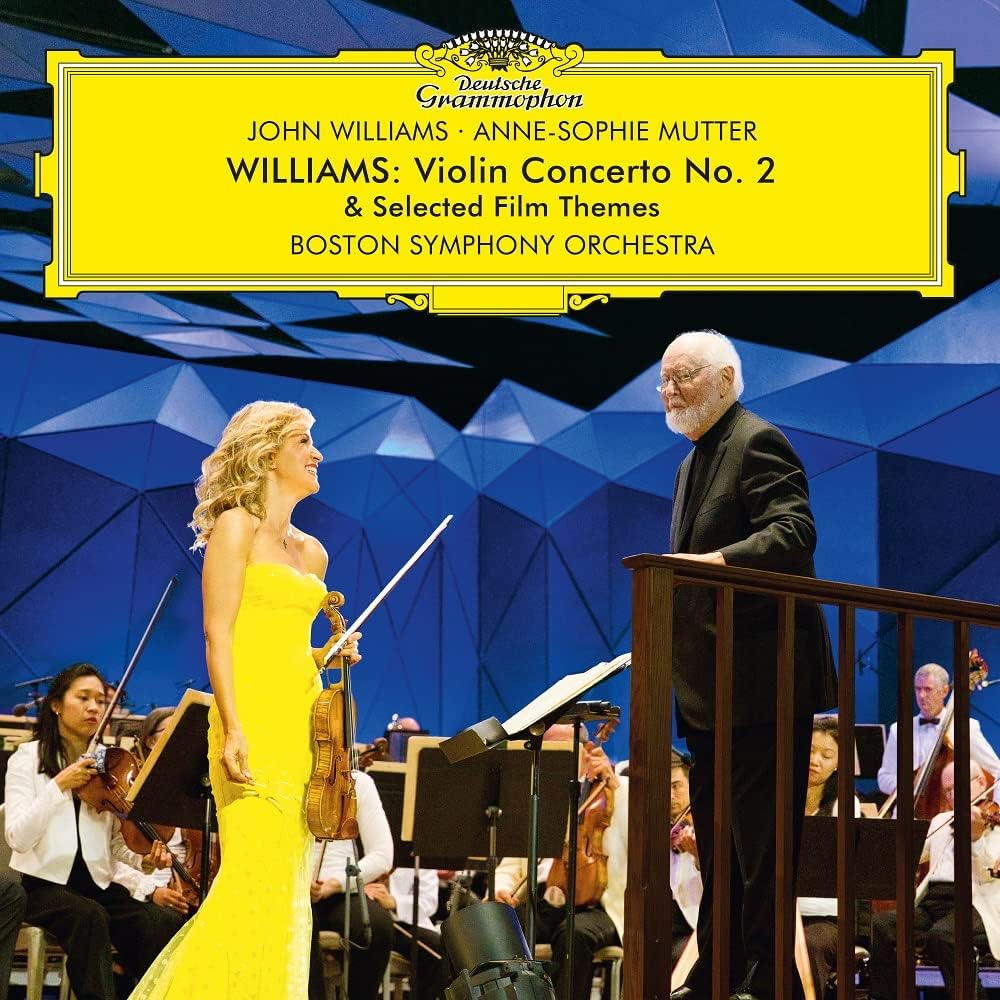

今回取り上げるヴァイオリン協奏曲第2番は、2021年作曲のジョン・ウィリアムズの新作であり、タングルウッド音楽祭にて、7月24日、アンネ・ゾフィー・ムターの独奏とジョン・ウィリアムズ指揮ボストン響によって初演された。DG Stageで配信されたときも話題になったのを覚えている。

ヴァイオリンという楽器がジョン・ウィリアムズにとって重要なのは言うまでもない。彼がサウンドトラックを担当した映画「屋根の上のバイオリン弾き」でアイザック・スターンを起用したのは1971年、1976年には亡き妻に捧げるヴァイオリン協奏曲を作曲。そこからしばらく時を経て、2000年にはギル・シャハムのために「ツリーソング」を、2017年にはアンネ・ゾフィー・ムターのために「マーキングス」を書いている。ジョン・ウィリアムズ自身も語っているが、ムターは実質彼のミューズであり、彼女からインスピレーションを得て書いたのが新作の「ヴァイオリン協奏曲第2番」である。記事最初に画像を貼った本曲収録のCDには、ヴァイオリンとオーケストラ用に編曲された映画音楽も3曲収録されている。

ジョン・ウィリアムズ自身によるプログラムノートも付いているので、解説としてはそれを読むのが一番だろうが、彼の言葉を借りれば、「最終的にはリスナー各人の個人的な歴史や過去の経験したもの、文化的背景のプリズムを通して自由に解釈されるべき」が全てだと思う。また、ムター、ヴァイオリンそのものでもあると語っている。全4楽章で35分ほどの長さ。

第1楽章Prologue、ハープから始まる協奏曲のプロローグが「未知との遭遇」のあのメロディと似ている、というか3音目まで同じで興奮する。ずるい。この楽章はほぼ即興のような形でムターと共作したところから来ているらしい。即興的、つまり、誰もがすぐ歌えるようなメロディもない。ここにはムターらしい自由自在と、ジョン・ウィリアムズらしい和声やテクスチャがある。前島秀国氏のレビューで「“アメリカ”を感じさせる要素がほとんど存在しない」と書いているのを読んだが、確かにジョン・ウィリアムズらしさは感じるのにハリウッド映画らしさは微塵も感じないのが面白いところ。

第2楽章Rounds、緩徐楽章に該当、これはジョン・ウィリアムズが考える円形のような緩やかな動きのことだそうだ。ここでも自由自在なムター、それを支え、彩り、ときに支配してしまうのではないかと驚かされるような背景世界を作り出すのがジョン・ウィリアムズのオーケストラ。ここには二人のクロード、クロード・ドビュッシーとクロード・ソーンヒル、そしてマイルス・デイヴィスとギル・エヴァンスのコラボに思いを馳せてほしい、と作曲者は語る。夢か現か幻か、そんな不思議な音響空間でソロ・ヴァイオリンの「強い個」と管弦打を余す所なく用いる「音の魔術師」が異次元の戦いをしているようだ。

第3楽章Dactylsはギリシャ語由来、ここでは3という数字全般を象徴するタイトルとして用いられている。スケルツォ楽章に該当するが、前島氏の言う、ウィーン・フィルの指揮体験からの影響もあるワルツ楽章という指摘は面白い。「これがウィリアムズの滞在したウィーンの印象なのだとしたら、いったい彼はウィーンで何を見てきたのだろう?」という文言が最高にクールだ。ハリウッドの先輩コルンゴルトはウィーン楽壇に帰ることはなかったなあ、なんて思いながら、このハリウッドの巨匠が指揮したウィーン・フィルの演奏を今一度思い浮かべよう、笑えてくる。それはともかく、ハリウッドらしからぬこの協奏曲の中で最もジョン・ウィリアムズの映画音楽を彷彿とさせるのがこの楽章だ。ゴツゴツしているが、常に生き生きしているし、何かストーリーを語っているようにも思えてくる。ティンパニがヴァイオリンに襲いかかる、その掛け合いを抜け出した後のカデンツァ、何より印象的なあのオーケストラの取ってつけたような爆発的に炸裂する協和音、最高。

第4楽章Epilogue、ヴァイオリンとハープが中心となって語られるエピローグ。回復と再生を暗示する音楽的解決、だそう。回復と再生にしては悲壮感が漂うのだが、今までより多少は認知しやすいヴァイオリンの旋律に、オーケストラの感動的な和音、そんなものが時に顔を出す。それも時々で、熱いヴァイオリンと豊かなオーケストラが表現するのは、そんなに単純化された感動ではなく、繊細で、複雑で、これだ!と一言で言えないもののようだ。暗く悲壮感が漂っていても、最後はどこか安心するような楽観的な印象。消え入るように音楽は終わる。何を感じるかはリスナー次第、これが全てだろう。

僕個人としては、もっと聞かれるべきだし、もっと語られても良い音楽だと思う。CDリリース時に多少話題にはなったが、結局は「映画音楽の巨匠が新作のコンサート曲を書いたぞ」というニュース以上の話題はあまり見当たらない。特に日本語では。この曲は、彼が映画音楽で培ってきた音楽語法を存分に発揮し、スーパースターであるヴァイオリニストと共に描く、彼の純粋な音楽への献身であると、もっとアピールしたい。「現代音楽」というには、やや古風な手法かもしれないが、間違いなく現代に、現代を、現代のために表現した音楽だと思う。

さて、「君は刻の涙を見る」とはもちろんZガンダムの名言(?)で、時代の転換期における人類の涙を目撃する、という意味だが、同じサンライズ制作のアイカツに引っ掛けて、ちょっと変えて副題にしてみた。今回は結構、うまい副題付けたんじゃないかと自負している。僕も色んな意味を込めてみたのだ。全てを解説してもしょうがないけど、クラシック音楽ファン向けに一つ言うならば、スター・ウォーズの巨匠のヴァイオリン協奏曲は、そんな刻の涙ならぬ星の涙ではあるまいか。君はそれを見るのか、見ないのか。生き延びることが、できるか……!

Author: funapee(Twitter)

Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more