(記事作成日:2021年6月10日)

先日Twitterで、ルノー・カピュソンとサイモン・ラトル指揮ロンドン響によるエルガーのヴァイオリン協奏曲の録音を取り上げた。2020年録音、今年2021年にリリースされた新譜だ。R・カピュソンとラトルはこれが初の共同録音となる。

エルガーのヴァイオリン協奏曲というと、まず曲が長いし、しかも誰が聴いてもすぐわかるようなキャッチーな部分がちょっと少なく、ジャクリーヌ・デュ・プレのおかげで有名になったチェロ協奏曲と比べると不遇な扱いだと思う。だからカピュソンとラトルという人気者たちと言えども、やはり然程売れないんじゃないかなあ……なんて、まあ余計なお世話なんですが、そんなことをツイートしたら、この曲が好きだという方々からリプを頂戴して嬉しかった。僕も大好きな曲です。

そこでフォロワーさんから「バルビローリの録音ってないですよね」と言われて、確かにそうだと思い自分のメモ等を見直してみた。僕も録音は持ってないが、バルビローリ自身は何度もこの曲を振ってはいて、例えばエルガーが亡くなる直前にエルガーと指揮を交代して代打で振ったこともあるとか、クライスラーやハイフェッツのように弾ける人がいなくなったからあまり振らなくなったとか、以上のことがメモでわかった。

この辺のことをもう少し詳しく調べてみようと思い資料をあたったら、ケヴィン・ミッシェルというエルガー協会の偉い人が、エルガー協会ジャーナルに載せた2000年の論考が出てきた。このジャーナルは会報と違い、より学術的に専門性の高いものである。この論考自体は結構ボリュームのある内容であり、その中からヴァイオリン協奏曲に関連する部分を見てみよう。

バルビローリ、エルガーとの出会い

英国を代表する作曲家エドワード・エルガー(1857-1934)と、指揮者ジョン・バルビローリ(1899-1970)、年齢は40歳以上離れている。バルビローリは指揮者として活動する前はチェリストであり、1919年のエルガーのチェロ協奏曲の初演の際はロンドン響のメンバーとして参加(この初演は芳しくなかったことで有名)、1921年には自身がソリストとしてこの曲を弾いている。指揮者に転向したのが1925年のこと。トスカニーニの後を受けてニューヨーク・フィルの常任指揮者に就任したのが1936年で、これはエルガーが亡くなった後である。

ミッシェルの論考では、バルビローリは幼い頃から父のオーケストラのメンバーに頼んでプロムスのチケットをもらっていたとか、中年になってから彼は過去を振り返って「10歳の頃からエルガーの音楽は自分にとって特別だった」と語っていたそうだ。バルビローリがエルガーの指揮の下で演奏した経験もあり、1920年、グロスターの三聖堂合唱祭に7年ぶりにロンドン響が参加したときは、聖堂で仲間に囲まれて幸せそうな巨匠エルガーを見たのが印象深かった、と語ったとのこと。

1933年8月19日、バルビローリは何人かでウスターにある老エルガーの自宅を訪れ、エルガーは歓迎した。自作の録音を聴かせると、バルビローリは大いに気に入って、帰り際にはエルガーは自作を気に入ってくれたことに感謝し抱き合ったそうだ。エルガーが癌と診断されたのはその翌々月である。バルビローリがエルガーと会ったのはこれが最後だった。

エルガーの広告塔に

1934年2月15日、エルガーが亡くなる1週間前のこと。この日エルガーは自作の序曲「フロワッサール」と序曲「コケイン」、エニグマ変奏曲、ヴァイオリン協奏曲をハレの演奏会で指揮する予定であった。当然のことながら指揮は変更となり、そこで代理を務めたのがバルビローリである。この演奏会は大成功で、30代半ばのバルビローリの名声は大きく轟くこととなった。絶賛の評の中でも、特にヴァイオリン協奏曲については「数キロ離れたウスターの病床で聴いていた作曲家にも大きな喜びだったに違いない。観客の拍手が彼を励まし、薬以上の働きをしてくれたことを祈ろう」と書かれたそうだ。

エルガーが亡くなるのは2月23日、正直この演奏会のことも認識していたかどうかも怪しいところだが、バルビローリのエルガーと、そしてエルガーの音楽への愛は確かめられた演奏会となったことだろう。翌月行われたボールトとロナルドが指揮するエルガー追悼演奏会にはバルビローリも参加したそうだ。

1934年のイギリスでは、エルガーだけでなくホルストとディーリアスも亡くなっており、1933年からスコティッシュ管(現ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管)の首席指揮者を務めていたバルビローリは、翌シーズンから彼らを偲ぶプログラムを指揮する機会が多くあった。そこで彼は、エルガーの功績をもっと世間に認めてもらうべく、できる限りの努力をしようと誓ったのである。自国の聴衆でさえ、まだまだエルガーの偉大さを理解していない、そう感じていたバルビローリは、積極的にエルガー作品を取り上げた。スコットランドで務めた3シーズンで、当時から人気のあったエニグマ変奏曲だけでなく、2つの交響曲や序奏とアレグロ、そしてヴァイオリン協奏曲も取り上げた。ある奏者は当時のことを回想して「バルビローリはいつもスコットランドにエルガーを『売ろう』としていて、スコットランドは『買おう』としなかったんだよ」と語っている。

ニューヨークでヴァイオリン協奏曲を振る

1936年、バルビローリはトスカニーニの後を受けてニューヨーク・フィルの指揮者を務める。かつて共演したハイフェッツやホロヴィッツ、ルービンシュタインらの推薦もあったそうだ。ニューヨーク・フィルでも、彼は早い段階でエルガーのエニグマ変奏曲を演奏し、そこまでエルガー作品の認知度が高いわけではなかったニューヨークにおいても、やはりエニグマ変奏曲の評判は良く、再演してほしいという手紙も来たという。バルビローリがニューヨーク・フィルの実質的な試用期間を経て初めてフルで常任指揮者として務めるようになったシーズンでは、1938年2月、ハイフェッツと共演してエルガーのヴァイオリン協奏曲を演奏した。ハイフェッツは過去にワルターの指揮でニューヨーク・フィルと弾いたことがある。

しかし音楽評論家のオリン・ダウンズは、ニューヨーク・タイムズ紙で演奏ではなくエルガーのヴァイオリン協奏曲そのものについて酷評した。いわく、もったいぶった開始に悪い意味で複雑なスタイルの1楽章、ありふれたブルジョア的な、ベルグレイヴィア的な(ロンドンの高級住宅街的な)な緩徐楽章、緊張感もまとまりもないフィナーレ……。この評は当時のニューヨークの聴衆が(もちろん全てではないが)、エルガーひいてはイギリスの音楽についてどのような偏見を持っていたかをうかがい知る上で重要なものだと思う。エルガー音楽のエルガーらしさを好意的でない捉え方をするとこのようになるのかと、なかなか興味深い。

翌シーズンには、バルビローリはエルガーの交響曲第2番も取り上げているが、やはりここでもダウンズは、長くて尊大でブルジョア的でアンチマカッサル的(←すごい表現だ。なぜこの辺りの表現がスロニムスキーの酷評辞典に載っていないのか疑問だ)だと酷評された。もっとも、バルビローリを支持して賞賛する評論家もおり、ロサンゼルスでの演奏は好評であったとか、あるいはニューヨークでも、エニグマ変奏曲について「ニューヨーク・フィルの壮大な弦楽器の音色がエルガーの意図を完全に表現している」などと絶賛されたこともある。バルビローリはめげずにエルガー作品を取り上げ続けたが、1910年にエルガーの指揮でヴァイオリン協奏曲を初演したフリッツ・クライスラーとは、同じニューヨークという地にいながらついに共演はかなわなかった。

なおバルビローリは1943年にニューヨークを去ることになる。各所で色々書かれることも多いけれど、これをもってバルビローリの失敗、ひいてはニューヨーク・フィルの低迷時代へ……などと結論づけるのは軽率だろう。アメリカで演奏を続ける音楽家は、当時全員が音楽家組合に所属する必要があり、所属するには市民権が必要だった。バルビローリはニューヨークで市民権の取得を望んでいなかったため、必然的にニューヨーク・フィルとの契約更新は不可能だった。バルビローリはイギリスに戻るのを切望していた。家族を残しているのと、当時苦境にあったハレ管からオファーがあったためだ。彼はエルガーの音楽と同様に、祖国を愛しており、イギリスのオケで常任ができるのを心から喜んでいたそうだ。

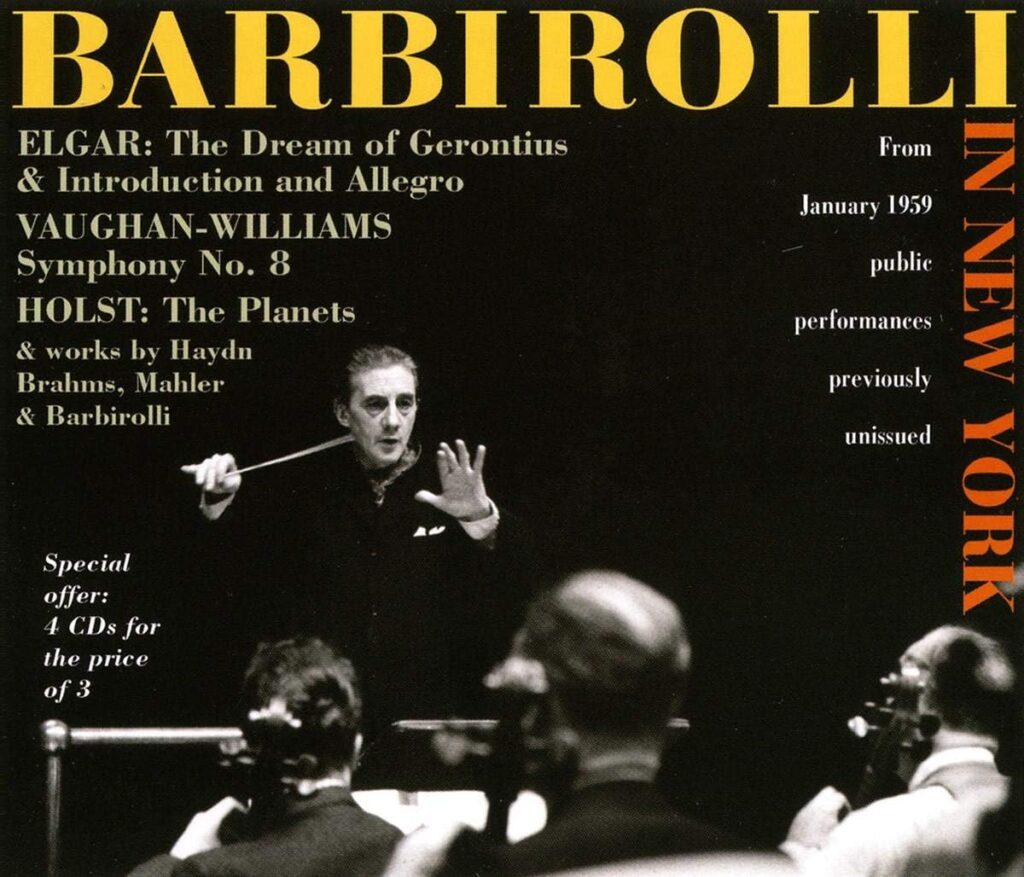

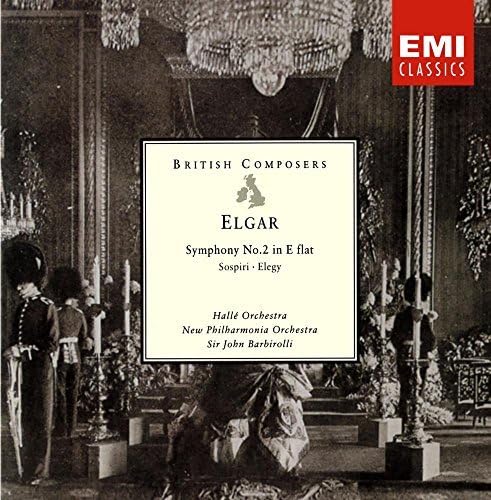

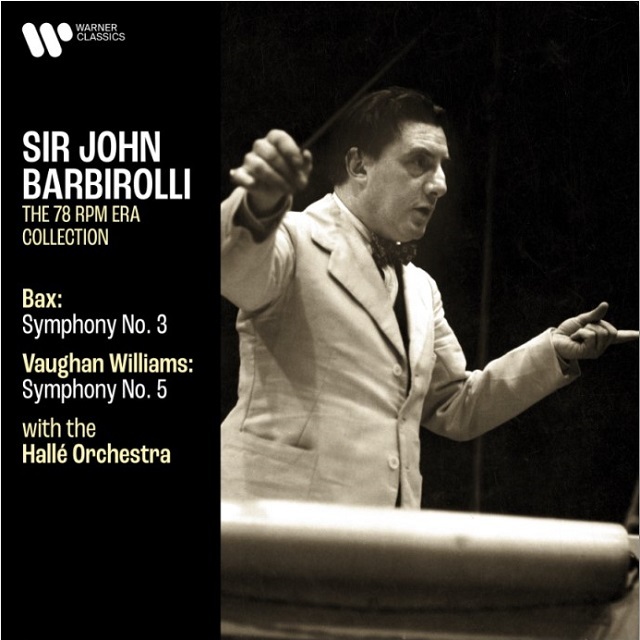

上はニューヨーク・フィルを指揮してエルガー作品を演奏した録音。1959年のライブ。他にも残っている。下はハレ管との交響曲第2番の録音。1964年。

おわりに

エルガー亡き後、彼のプロパガンダたることに自身の使命を見たバルビローリは、ニューヨークだけでなく、上に書いていない海外ツアーなどでもエルガーを取り上げ、エルガーの音楽の素晴らしさを多くの人に伝えようと努めた。そしてもちろん、イギリスに戻ってからも多くの演奏、録音を残した。しかしヴァイオリン協奏曲を取り上げる頻度は減った。往年の巨匠ヴァイオリニストも世を去り、当時の現役奏者で、クライスラーやサモンズ、ハイフェッツのように演奏できる奏者はいないと考えたからである。また、初演者クライスラーについては、ベートーヴェンやブラームスの協奏曲は録音していても、エルガーの協奏曲は録音していない。そう考えると、もしかするとクライスラーが本当にエルガーの曲を気に入っていなかったという説も、ありえる話ではある。単にスケジュールが合わなかったとか、売上が見込めないという(僕が冒頭で書いたような)理由だったかもしれないが。

国際的なキャリアを積んだ方がエルガーの普及に一役買えそうなものだが、そうしない、というかそうできない辺りが、逆にエルガーの信奉者らしくて、僕は個人的に好感を持てるのだが、どうだろう。ケヴィン・ミッシェルの論考はヴァイオリン協奏曲以外の内容がメインで、ヴァイオリン協奏曲については今書いたこと以上には書かれていない。それはそれとして、エルガーとバルビローリの話は読んでいて面白い。ジャクリーヌ・デュ・プレのエピソードなどもあるので、興味のある方は読んでみてください。

【参考】

Mitchell, K. D., ‘Any Friend Of Elgar’s Is A Friend Of Mine’ Barbirolli and Elgar, The Elgar Society Journal, Vol.11 No.5, 2000, pp.250-269.

Author: funapee(Twitter)

Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more